1956年に創刊された月刊絵本「こどものとも」。毎月欠かさず刊行される絵本の中から、数々のロングセラー絵本が生まれてきました。今も読み継がれている絵本の「誕生のひみつ」について、作者の方たちが語ったインタビュー記事を再録してお届けします。第12回は、「ごろごろにゃーんが生まれた日」。作者の長新太さんのインタビューを「こどものとも年中向き」2000年7月号折り込み付録からお届けします。

*

「猫は、ふだんから鳥とか見てて、『空を飛んでみたいなあ』と思ってるんですよ」

──「どんな発想から、この絵本が?」という質問に、お答えくださいました。

「以前『ぼくはイスです』(童心社)という絵本を作って。イスはいつも人間のおしりにおしつけられて、そばを猫が歩いてるのを見て、うらやましいと思ってるんです。それである日、一念発起して、歩いてみるんですね。それで冒険してきて、最後には、今まで自分にすわっていたおじさんの頭にイスがすわってしまう(笑)。

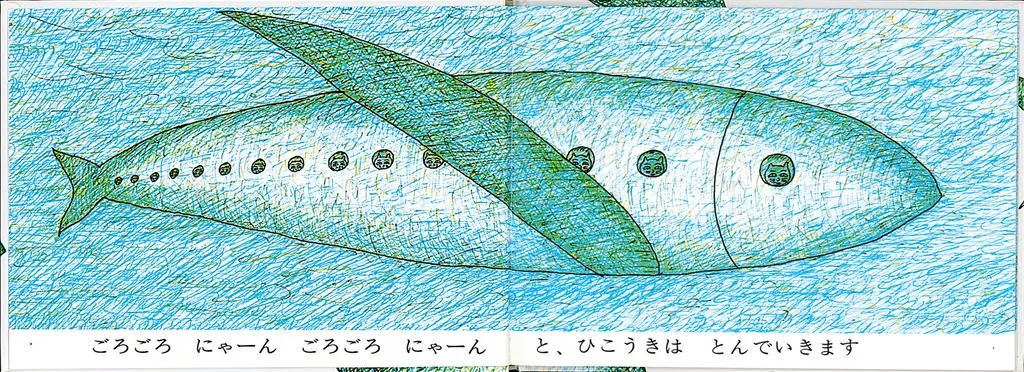

そして今度は猫がね、空を飛んであちこち行ってみたいなあ、と思うんですよ。同志を集めて。飛行機も、彼らのイメージだから、魚っぽいんですね。

手が出てくるページがあるでしょ。『どういう意味だかわからない』って、よく抗議を受けるんですが。言ってみれば心象風景なんです。猫は、その辺にいても、いつも恐怖にさらされているわけでしょ、人間の。猫に限らず、小動物は迫害、恐怖を感じている。だから、空を自由に飛んでいろんなものを見てみたい、という気持ちは、ふだん猫が考えていることなんですよ(笑)」

──「ごろごろ にゃーん」という言葉の繰り返しもおもしろいですね。

「猫の声と飛行機の音をかけて『ごろごろ』なんですが。医者に行って、『おなかが痛い』って言うと、『どういうふうに痛いか』と聞かれるんですが、それを具体的に言うのは難しい。僕が行ってる医者は、わざと人を試そうと聞く時があるんですね。『どう痛いのか、うまく表現してください』って。こっちも『しくしくしてて、そこにちょっとちくちくが入って、しくちく』『ちくちくまではいかないから、ちーくちーく、ぐらいかなあ』とか答えて。

言葉はおもしろくて難しい。猫が歩いてくるのと、犬が歩いてくるのでもちがうはず。それを音にあらわす時、いろいろ考えなきゃ。絵本の文章は、いつも神経を使います。『ごろごろ にゃーん』は、どのページも文章が一緒だから、『手抜きだ』『いい加減だ』って怒られちゃうんだけど(笑)。

理屈では通らない絵本だから、大人にはなかなか理解されないですね。『うちの子は喜ぶんだけど、私にはわからない』っていうお母さんの質問、これが一番多いです。ある評論家の方の本に質疑応答のページがあって。母親の質問:『ナンセンスな絵本は、子どもは喜ぶんだけど、私にはわかりません。なぜでしょう?』。答え:『それは、あなたがばかだからです』って。すごい人がいるなあ、って思いました。僕は内心、喝采(かっさい)しちゃったんだけど。それでそのページに、ぼくの絵本の写真が載ってるの(笑)。

大人はどうしても、理屈の通ったものでないと信用しない、という面が強いですね。特に子どもに与えるものについては、役に立たなきゃ、ためにならなきゃいけない、というふうにとられてしまう。食べ物に栄養があるように、本にも栄養がなければ、と。『感動』とか、最近では『癒し』とかね」

「もちろんそういう『ためになる絵本』もあっていいんだけど、『意味はないけれどもすごくおもしろい。ユーモアがあって、子どもが本当に喜んで、笑っちゃう』、そういう本も重要だと思うんです。食べ物だって、『毎日ごはんとスパゲッティーしか食べない』っていう人はいない。いろいろ食べるじゃない。それと同じで。

僕は40年くらい、この仕事をしているんだけど、ずっとそういうことで悩んできたような気がします。あんまり悩んでも健康によくないけど(笑)」

──そうですか? あまり気にしないで、我が道を歩んでこられたような印象がありますが。

「もちろん、我が道を行ってるつもりなんだけど、例えば片方に僕の本があって、もう片方に『感動もの』があると、そっちの方が高く評価されちゃう。大人のところでストップされてしまって、子どもの手もとに届かないんですよ、ぼくの絵本。天秤にかけるようなものじゃないと思うんだけど。

どうしても、笑いとかユーモアが軽んじられ、生真面目なものが最高、という考えがある。そうなると、ぼくの絵本は無視されちゃうんですが(笑)。日本にも昔から『笑い』の文化があったし、僕の子どもの頃、昭和ひとけたの話だけど、『少年倶楽部』で『冒険ダン吉』や『のらくろ』が圧倒的な人気を博している一方で、『長靴三銃士』なんていう漫画があって。頭に長靴くっつけてるのが3人出てきて、絵にしてもお話にしても、前衛的でおもしろかった。

僕にとってはそういうのが印象的で、今でも覚えている。どこかにそういうのが残ってて、原動力みたいになって、ずうーっと動いている、という感じがありますね。

何で、子どもが喜ぶものを大人が理解できなくなるのか、いつも考えるんだけど。想像力や創造性がなくなったのが大人かなあ、って極端に考えることもあります。大人になっても想像力を持っていると、『子どもっぽい』とかいわれてしまう。ふつう大人に、『あなた子どもっぽい』って言ったら、あんまり喜ばないでしょう。僕なんか喜んじゃうね。

前にノミの絵本を出した時、あるお母さんから『もう日常的にノミを見ることはないから、子どもは理解できないだろう』という投書をもらったんです。同じ本に、小学生の女の子からの手紙で、『私は、ノミがいるのを、この本で初めて知りました。いつかノミに会いたい』って。その格差、たいへんな違いですね。

小さな子どもの視点はすごい。ぼくはそういう人たちを相手に本を描いている。僭越な気がします。言ってみれば、先生に対して自分の絵を見せているような。ピカソも岡本太郎も、『子どもの絵にはかなわない』って、しょっちゅう言ってたけど。そういう子どものすごいところ、エッセンスを、全部自分の中に集めちゃって、そこからまた、ぐわっと出して創作しよう、という気持ちがあります。そう考えると、保母さんとか幼稚園の先生がうらやましい。ヘンリー・ミラーの画集で、『描きたいように描いて、幸せに死ね』というタイトルがあるんですが、『ああ、それが一番いいんじゃないかなあ』って。人が何と言おうと、自分で好きなものを描いて、それに、子どもが共感を持ってくれたら、一番幸せ」

*

\ほかの作品の誕生秘話も/

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!