連載「絵本の選びかた」では、絵本選びに迷う方に向けて、絵本の楽しみ方や選び方のヒントをお届けしていきます。今回は、「食べもの」が登場するおすすめの絵本リストをご紹介。

*

絵本に登場するおいしそうな食べもの……『ぐりとぐら』のカステラをはじめとして、絵本の世界の食べものを、大人になった今でも覚えている、という方も多いのではないでしょうか。

実際、食べものを描いた絵本は、赤ちゃん向けから小学生以上向けまで、たくさんの作品が刊行されています。それだけ人気のあるテーマということですね。

こちらの記事では、いくつかのトピックや年齢に分けて、おすすめの食べもの絵本をご紹介していきます。

まずは、赤ちゃんのうちから楽しめる「食べることの喜び」を描いた絵本。食べられるものが少しずつ増えてくる時期なので、日々の生活の中でも、初めて目にする食べものや、大人が食べているものにも興味津々な様子が見て取れるのではないでしょうか。

『スプーンちゃん』は、『サンドイッチ サンドイッチ』、『のりまき』、『カレーライス』など、温かみのあるタッチの食べもの絵本を多数手がけてきた小西英子さんによる赤ちゃん絵本です。

リズミカルな言葉に、プリンやいちごなどの彩り豊かな食べもの……

そして、小さいうちから使う「スプーン」が主役なので、親しみを持って絵本の世界に入っていけるのも、おすすめのポイント。

9ヶ月の娘に読みました。出てくるお料理やフルーツを見たことがあるからなのか、一生懸命のぞきこんでいました。(お子さん:0才)

擬音が多いのが面白いらしく、声を出して笑います。私も絵がかわいくて気に入っています。(お子さん:1才)

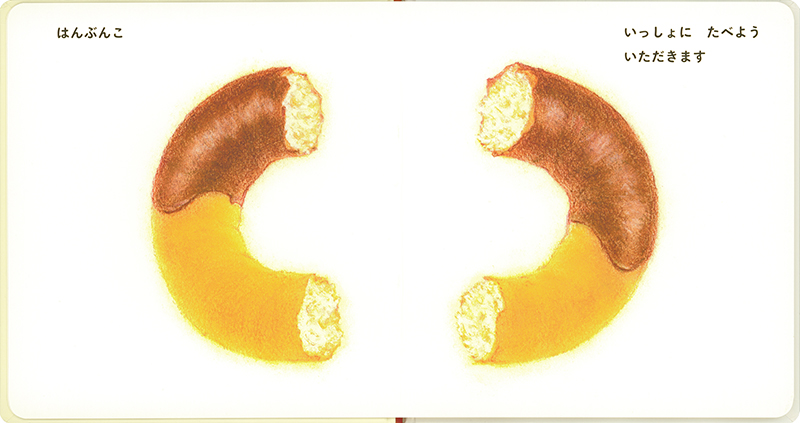

ひとつのものを分け合って、一緒に食べる楽しみを感じられる絵本『はんぶんこ』。

ドーナツ、焼きいも、肉まんなど、ほかほかした温度まで伝わってくるような絵に、「はんぶんこ」「いっしょにたべよう いただきます」と優しい言葉がそえられています。

絵本を出発点に、実際に「はんぶんこ」をするようになった、という声も。

優しい絵とことばで一度読んでわたしのお気に入りになり、その日から何度も娘と一緒に楽しみました。 ある時から娘は、パンやクッキー、おにぎり海苔等々「はんぶんこどうぞ」とわけてくれるようになりました。親が子どもからもらっていいのかと戸惑いましたが、キラキラした笑顔が嬉しくて「はんぶんこ」の食べものと娘の優しい気持ちを受け取りました。(お子さん:3才)

誰かと一緒に食べる喜びを分かち合うきっかけにもなりそうですね。

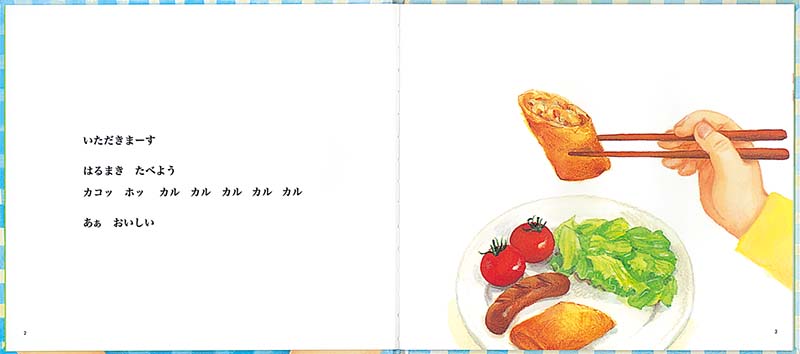

「ぱくっ」「むしゃむしゃ」「もぐもぐ」……食べるときの擬音語としてよく使われるのはこのあたりですが、実際の食べものには、いろいろな食感のものがありますよね。『おいしい おと』は、食べものを食べるときに「体の中で響いている音」に着目した絵本です。

春巻きは「カコッ ホッ カル カル カル カル カル」、ごはんは「ポホッ モワーン ムッチ ムッチ ムッチ」……。文字だけで見るとちょっと不思議な感じがしますが、実際に口に出して読み、耳で聞いてみると、その食べものの食感が口の中によみがえるようです。

それもそのはず、著者の三宮麻由子さんは、絵本に登場する食べものを実際に何度も食べて、口当たり、歯ごたえ、音を確かめながら文章を組み立てていったのだとか。子どもたちはもちろん、読み手の大人も楽しい1冊です。

次にご紹介するのは、料理ができあがるのを待っているときのワクワク感を存分に感じられる3冊。小さい子でも楽しめる作品から、食べものが食卓に届くまでをじっくり追った絵本まで。年齢と興味に合わせて選んでくださいね。

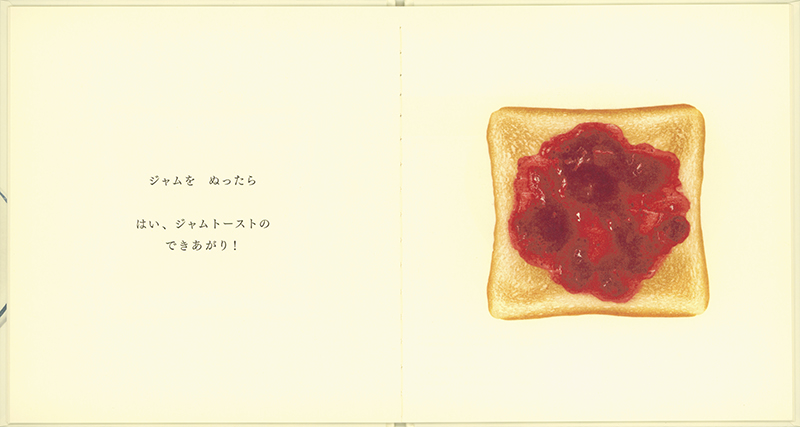

ロールパンに、レタスとウインナーをはさんだら、ホットドッグのできあがり! にぎったごはんに、海苔をまいたら、おにぎりのできあがり! 子どもたちが大好きな食べものが、ページをめくると「できあがり!」と完成します。『できあがり』は、食べものができあがる嬉しさと、食べる前のワクワク感の両方を感じられる作品です。

本屋さんで2歳の娘が「これがいい!」と初めて選んだ絵本です。今では、おままごとで色々な食べものを作っては「はい! できあがり!」と楽しそうにしています。(お子さん:2才)

リアルでありながら、ほっとする温かさがある絵は、なんと木版画によるもの。何度も色を重ねて、おいしそうな食べもの絵本ができあがりました。

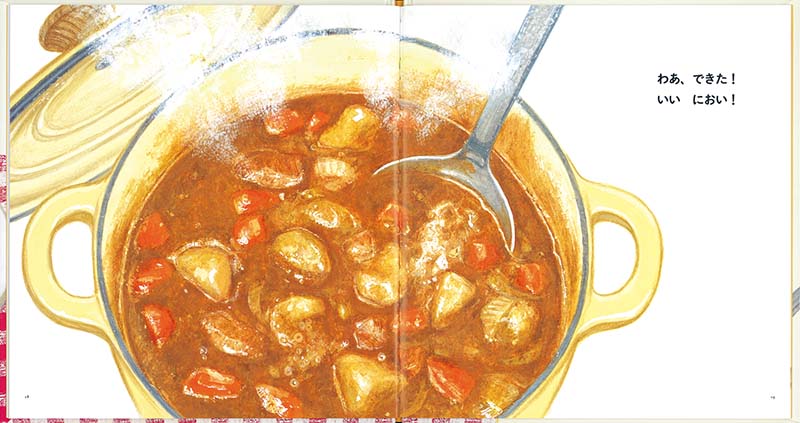

『カレーライス』は、子どもたちが大好きなカレーライスができるまでを、丁寧に描いた絵本。肉と野菜を切って、「ジャー ジャー ジャー」「ジュー ジュー ジュー」と炒めたら、じっくり煮込んでルーを入れ……できあがりの場面は、湯気までおいしそう……!

娘はカレーライスが大好きなので、この本を読み聞かせると目をキラキラさせて聞いてくれます。「おいしそう」と言いながら自分でめくって読んでいることもあります。(お子さん:3才)

料理のお手伝いに興味をもちはじめた歳の子にちょうどいいです。「今日は本物のカレーを作ろうか?」と聞くと嬉しそうにエプロンを持ってきて、お手伝いをしてくれます。(お子さん:3才)

いためたり、煮込んだり、カレーライスができあがるまでの工程も楽しめる1冊です。

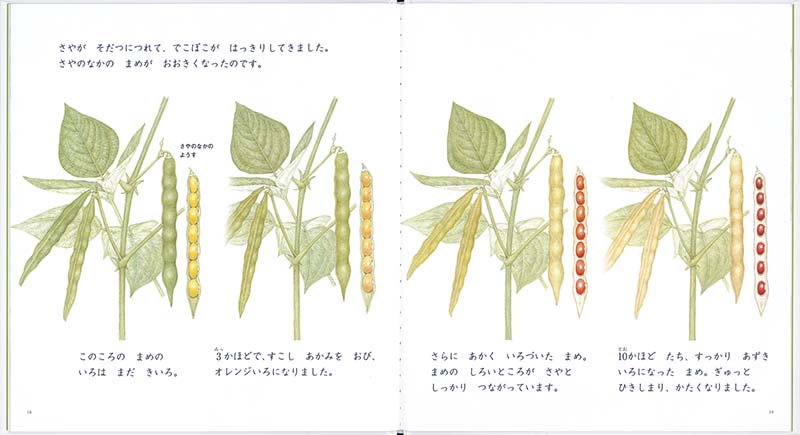

3冊目にご紹介する『あずき』は、お赤飯やかしわ餅、どら焼きなど、小豆を使った食べものができるまでを、小豆が生長する過程から描いた科学絵本。日本で親しまれてきた「小豆」がどのように育ち、加工され、わたしたちの食卓に届くのかを丁寧に描いた1冊です。

親の私でも「へぇ~!!」と驚く内容で、勉強になりました。もうすぐ4才になる我が子は、「たいやきを買いに行こう!」と楽しんでいます。あずきの豆を、1粒まいてみようかなと思いました。(お子さん:3才)

小豆を使った料理やおやつを食べるときに、それがどこから、どのようにしてやってきたのか、思いを馳せられそうですね。

絵本の世界で食べる喜びや、できあがるのを待つワクワクを感じたら、こんどは実際に料理をしてみたくなる子どもたちも多いのではないでしょうか? おままごとでごはんを作って楽しんだり、料理をしている大人を見て、「手伝いたい!」と言ってきたりしたときには、もう一歩踏み込んで、親子でできる「料理の絵本」を手に取ってみるのはいかがですか。おすすめの3冊をご紹介します。

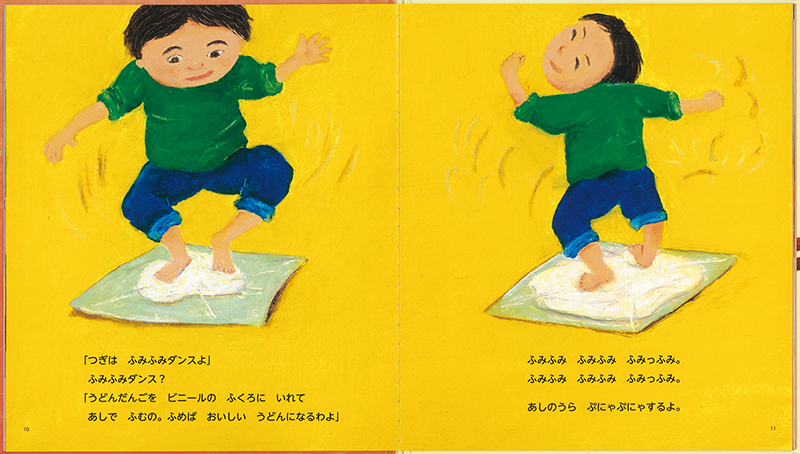

小さい子どもでも、遊びの延長で楽しめそうなのが『うどん できた!』。おいしそうなうどんの絵は、加藤休ミさんのクレヨン画。実際にうどんを打って、小麦粉から麺ができあがっていく様子を、質感豊かに描きました。

小麦粉、塩、水というシンプルな材料を、混ぜて、こねたら……みんなで「ふみふみダンス」!

絵本の中には、できあがった生地を細く切って麺にしていくときに、生地をクッキーの型で抜いて「ひとがたうどん」をつくる場面も! これは、幼い子でも楽しくうどん作りができるように、という加藤さんのアイデアなのだそうです。

小麦アレルギーがある子にも楽しんでもらえるよう、小麦粉だけでなく、米粉で作る麺のレシピも掲載しています。

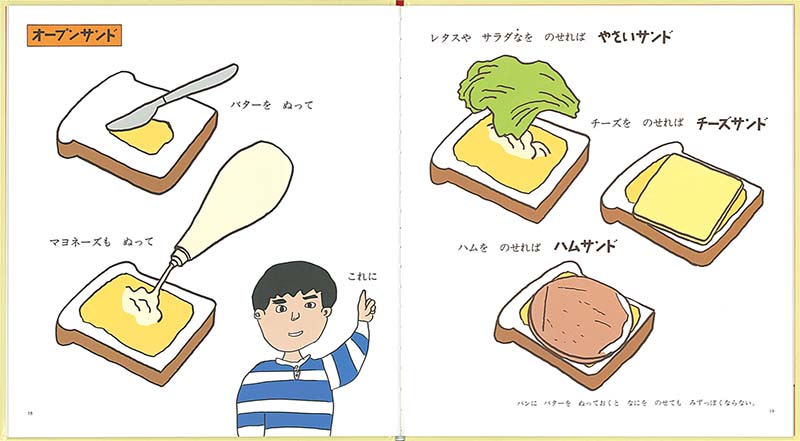

子どもが台所に立ちたがったとき、気になるのが「火」と「包丁」ではないでしょうか? 『ひもほうちょうもつかわない 平野レミのおりょうりブック』は、その名の通り、「火」と「包丁」を使わずにできる簡単なレシピがいくつも掲載された、子どもは満足、大人も安心な1冊です。

私が小さい頃、大好きだった本です。 バターのご飯もミルクセーキもワクワクしながら作ったのを覚えています。自分にもできるんだ! と。今度は息子と作るのが楽しみです。(お子さん:5・6才)

パンにチーズやハムをのせてオープンサンド、飲みものはミルクセーキ。ほかにも、たまごごはんに海苔をかけて「たまごのりごはん」にしたり、ごまをすって砂糖と醤油をたらして「ごまごはん」を作ったり……子どもたちだけでパーティーもできてしまいます! 平野レミさんの楽しい語り口が聞こえてきそうな料理絵本です。

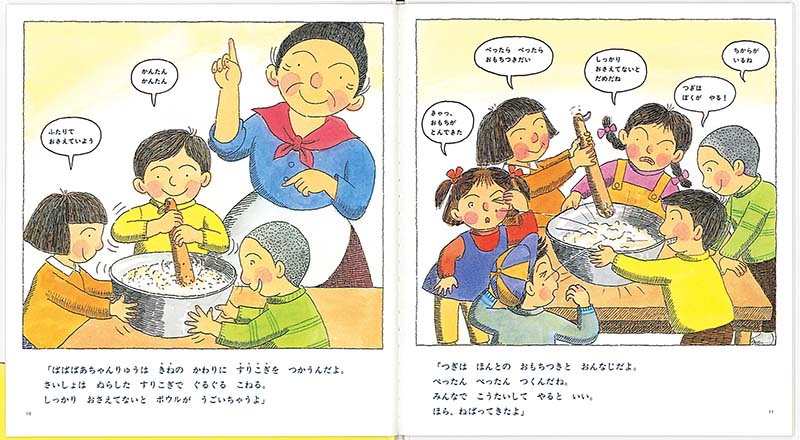

「ばばばあちゃん」が、子どもたちと一緒に豪快な料理を楽しむシリーズからは、『ばばばあちゃんの おもちつき』をご紹介! 「おもちつき」というと、ちょっとハードルが高く感じてしまいますが、ばばばあちゃん流では臼や杵がなくても大丈夫。台所にあるボウルとすりこぎを準備したら、あとはぺったんぺったん交代でついていきましょう。

丸めたおもちを二つ重ねて「かがみもち」を作ったら、あとは好きなものをトッピングしたり、おもしろい形のものを作ったり……絵本に登場する個性豊かなおもちを見ながら、自分ならどんなものを作るかな? とワクワクが止まりません! 読者の方からも、こんな声が寄せられています。

ばばばあちゃんのお料理シリーズ、大好きなんです。子どもたちとばばばあちゃんが奇想天外なお料理を作ってくれるのでいつも感心しています。おうちでも気軽に実践できますよ。

ばばばあちゃんの料理絵本では、蒸しパンやお好み焼きなど、ほかにもいろんなものを作っていますよ。ばばばあちゃんシリーズについてはこちらから。

*

\絵本選びに迷ったら……/

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!