月刊絵本「こどものとも」を創刊し、多くの子どもたちに愛される絵本や童話の数々を送り出した編集者・松居直(まつい ただし)。この連載では、松居が2004年9月から2005年3月にかけて福音館書店の新入社員に向けて行った連続講義の内容を編集し、公開していきます。

当時の出版界というのは、出している本によって、学術書の出版社、専門書の出版社、文芸書の出版社、美術書の出版社、辞書を得意にしている出版社、学参物の出版社、教科書の出版社、そして児童書の出版社というふうな分かれ方をしておりました。

そうした中で、どの分野が一番生き残る可能性があるかと考えたときに、社長の佐藤喜一が、「自分の経験から言うと、出版物で一番安定した商品は、女性と子どもに向けたものだよ」と言ったのです。

はじめは、それは僕にはできんよ……と思いましたけれども、安定して売れる市場を無視することはできません。後にいろいろな人から、それは出版界でよく言われていることだったと聞きました。

信頼できる保育者の方から「子どもはお話をしてやると本当によく聞きます。毎日でもお話をしてもらうことを喜びますよ」ということを聞いていましたし、上沢謙二(うえざわ けんじ・*1)先生の『新幼児ばなし三百六十五日』(全4巻、厚生閣書店)という本も刊行されていましたから、「やるなら、お話か」と思いました。

もうひとつ、出版社として月刊誌を持つことは、非常に優位であるということも言われていました。そこで「こどもに聞かせる一日一話」という企画を考えました。月刊で、お話が中心で、女性と子どもに向けたもの。それが「母の友」のそもそもの発想なのでした。

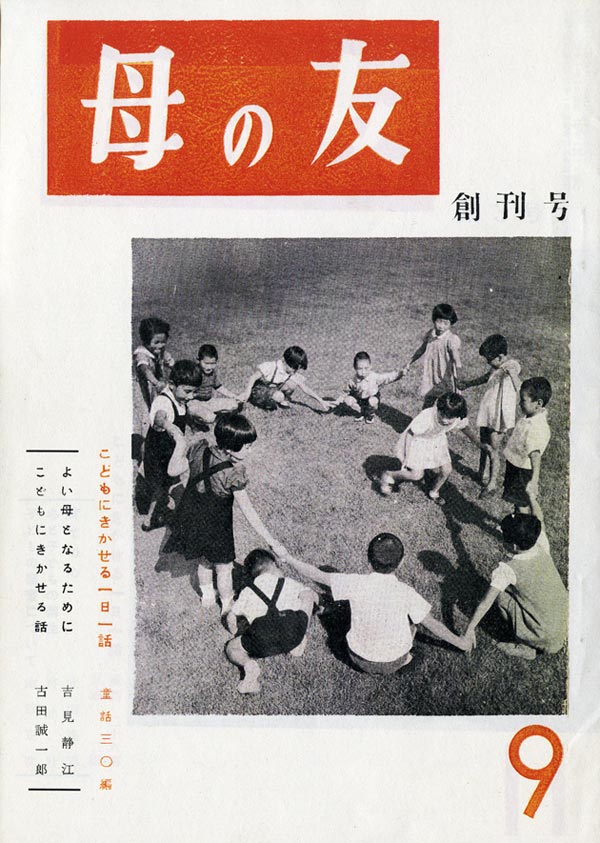

育児と童話とを結びつけて、月刊というコンセプトで考えて、1953年に「母の友」の創刊号を出しました。

売り物は「こどもに聞かせる一日一話」です。今から考えると、文学性に乏しいようなところもあるのだけれども、“子どもに聞かせるお話”から出発したところが、福音館書店の強みになったかもしれません。子どもが自分で読むのではなく、子どもに語ってやるというところから、福音館の子どもの本が出発しているのです。これが、ほかの出版社と少し違うところだと思います。実際に「母の友」を出してみますと、かなりの注文が来ました。

当時、どうしてそう決まったのか覚えていないのだけれども、広告はとらないでおこうということになりました。雑誌というものは、だいたい広告で成り立っています。いろいろな会社の広告を載せて、それで経費をまかなっているわけです。週刊誌だったら、毎週毎週、広告料が入ってきて、それでほとんどをまかなっている。それが雑誌の本道だということは、後に知りました。

もちろん、福音館というちっぽけな出版社が広告をとろうなんていうこと自体、無茶だったのですけれども、結局は「他社を当てにしないでおこう」という考え方で一貫しているわけです。他社の広告はとらず、自社の広告だけを入れました。

「母の友」がだいぶ売れるようになってから、広告を出したいという申し入れが広告代理店を通してありましたけれども、受けませんでした。ここでそんな楽な方法をとったら、我々の基本的な姿勢が崩れてしまう。どんなに苦しくても、他社広告はとらないでやっていこうということで今日までやってきました。

「母の友」も、小辞典の時と同様に全国の幼稚園や保育園に実物を献本しました。封筒に宛名を書いて、実物を入れて、チラシを入れて、社内みんなで作業して郵便局から送ると、注文が来る。1冊でも注文が来ると、本当に嬉しかったです。「母の友」は、かなりよく売れました。瞬く間に20,000部ぐらい売れるようになったのです。

育児のこととか、児童心理のこととか、いろいろな方に書いていただきました。私は以前から松田道雄(*2)先生の本が好きだったものですから、松田先生にも原稿をよく書いていただきました。

「母の友」の読者層ができると、今度は営業の人たちが、幼稚園・保育園に出かけるようになりました。幼稚園や保育園に行って説明をして、園で注文をまとめていただいて、それを書店に持っていきます。営業の人たちは本当に大変でした。何週間も出っぱなしで出張するわけですから。本当にありがたいと思いました。そういう社員が帰ってきて、あそこはこうだったよ、ここはこうだったよ、ということを聞かせてもらいますと、編集者としては、ものすごく勉強になるのです。本来ならば、そういうことは自分が行って、やらなければいけないのです。それを、代わりにやってくれているのです。

東京近辺の幼稚園・保育園の先生方とは、よくお会いしておりました。毎月、会を開いたりして、「どのお話を子どもが喜びましたか」とか、「どういう問題が保護者の中で生じていますか」というようなことを、そういう機会にうかがうことができました。

──これは、絵本を作るようになってからもそうです。保育問題研究会(*3)という非常にしっかりした保育者の組織があり、法政大学の乾孝(いぬい たかし・*4)先生らが中心になってやっていらっしゃいました。当時、私はしょっちゅう参加していました。

そうすると、そこで「宮沢賢治の物語を5歳の子どもが喜びますよ。『セロ弾きのゴーシュ』が大好きです。『オッペルと象』なども5歳児が大好きで、読んでやると本当に喜びますよ」といった話を聞くのです。だから、「こどものとも」の第2号は『セロひきのゴーシュ』になっているのです。子どもの物語を受け止める力には、幅があるのだと思います。

神谷保育園の園長の福光えみ子先生や、井の頭保育園の福知トシ先生をはじめ、都内にすばらしい保育者がいて、そういう人たちとしょっちゅうお会いすることができて、いろいろなサジェスチョンやお叱りをいただいていました。

子どもに「読んでやる」という基本を非常に大切に考えるようになったのは、「母の友」を出したからです。子どもに聞かせるお話はどんな特色を持っているのか、どんな人がそれを書けるのか、そういうことを初期の頃は考えていました。

だから、初期の「一日一話」の作者は、幼稚園や保育園の現場の先生が多いんです。童話作家はほとんどいません。そうすると、読んでちょっと物足りないことがある。でも、それではと文学性を重要視すると、今度は子どもとの距離が生じてしまうのです。当時は少しずつ児童文学のことも勉強していましたから、おのずと「一日一話」に文学性が表れてきていました。 そのため、後に刊行した「こどものとも」の編集では、そこの距離をもう一度埋める努力をしています。「こどものとも」は、「絵本は子どもに読ませる本ではない。大人が子どもに読んでやる本だ」という編集方針です。「絵本は子どもに読ませる本だ」というのが、日本では常識だったんです。それをあえて「絵本は大人が子どもに読んでやる本だ」と、福音館は強く主張しました。今でもそれは変わりません。

もうひとつ、「役に立つ、ためになるだけの絵本は作らない」という編集方針があります。じゃあ、何で「科学の絵本」を出しているかというと、科学はおもしろいからです。何でもおもしろくなければ、子どもの心に残りません。子どもの頭の中に情報や知識として入るだけじゃ、生きる力にはならない。子どもの頭の中に入ってきたものを、生き生きと自分の生きる力にしていくのは、“気持ち” なんです。

人の “気持ち” がどれほど感じられるか、どれほど自分の “気持ち” を人に伝えることができるか、そういう生きた言葉、命のある言葉をたくさん持っていないと、頭の中の情報や知識を本当に生かすことができない。そして、絵本の体験とは、子どもの心の中に、そういう言葉をたくさん大人が語りかけるということなんです。

イラスト・佐藤奈々瀬

*1 上沢謙二(1890-1978年) 児童文学者。子ども向けの雑誌「子供之友」(婦人之友社)の編集に携わりながら、童話の執筆を行った。「こどものとも」でも活躍、『3びきのこどものひつじ』などがある。

*2 松田道雄(1908-1998年) 小児科医師、文筆家、育児評論家。著作に『定本 育児の百科 上・中・下』(岩波文庫)などがある。

*3 保育問題研究会は、1936年に発足した保育を対象とする研究団体。保育者と研究者が共同研究に取り組む場であった。戦時中1943年に活動停止に追い込まれるが、戦後1953年に東京保育問題研究会が結成され、各地域の結成につながっていった。

*4 乾孝(1911-1994年) 心理学者。法政大学名誉教授。保育問題研究会を設立した城戸幡太郎(きど まんたろう・1893-1985年)に師事。戦後、東京保育問題研究会の結成にかかわった。

▼次の回へ▼

▼前の回へ▼

▼第1回から読む▼

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!