1956年に創刊された月刊絵本「こどものとも」。毎月欠かさず刊行される絵本の中から、数々のロングセラー絵本が生まれてきました。今も読み継がれている絵本の「誕生のひみつ」について、作者の方たちが語ったインタビュー記事を再録してお届けします。第6回は、「しょうぼうじどうしゃ じぷたが生まれた日①」。渡辺茂男さんのインタビューを「こどものとも年中向き」2000年5月号折り込み付録からお届けします。

*

「父のおかげかもしれません」

──子どもの本と関わられたきっかけについてうかがっている中で、こんなお話をしてくださいました。

「僕が子どもの頃、父はお話の勉強会に入っていて、子どもたちの前で話すのを楽しみにしていたんです。夏の夕方、まわりに水を打った縁台で、集まった近所の子どもたちを前に、怪談やグリム童話を語るんです。学校の教室にも入ってきて、先生も授業を譲ってしまって、代わりに父がお話をしたりして。それで子どもたちには、『お話をしてくれる写真屋のおじさん』として有名だったんですが、僕は恥ずかしくて(笑)。

5、6年生の時、夏に県下から選りすぐった虚弱児が集まる臨海学校というのに行ったのですが(笑)、そこで夜、僕は父の真似をして、友だちにお話をしたんです。みんなが喜ぶような怪談話を作ったりして。父のお話の語り口が、今でも僕の中にあるんですね。そして、戦後の米軍の占領政策で新しい図書館が各地に作られた時、僕は22、3歳で浪人をしていたんですが、静岡の図書館に遊びにいってびっくりしたんです。素晴らしい児童室があって、そこで初めて『ちびくろサンボ』や『100まんびきのねこ』などのすぐれた絵本の原書に接して、“こんな世界があったのか”と。それでそこに遊びにいっては、英語で書かれている絵本の文章を、日本語に訳しながら子どもたちに読んでいたんです。そうしたら館長さんが、『君、ここで働いてみないか』と言ってくださって。

それからは夢のような話で、慶応大学に新設された図書館学科に奨学生として入り、ニューヨークに留学して、児童図書館員として働くことになりました。まだ完全ではない自分の英語力で、アメリカの子どもたちにストーリーテリングまでするんですから、たいへんだったんですが」

──帰国なさって、ライブラリアンの育成、新しい子どもの本の創造に尽くされる中、編集部から「こどものとも」に乗り物の絵本を、とお願いしたとか?

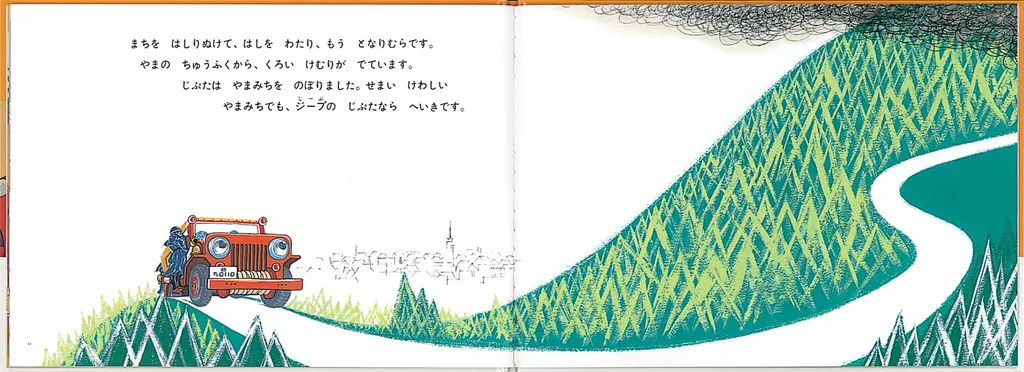

「“乗り物なら消防自動車”と思って消防署を取材して書いた最初のお話は、図鑑の解説のようなレポートにしかならなかったんです。それまで『ストーリーとは何か』とか『絵本の構造』について学んできて、いい絵本を見て、それを評価することはできるんですが、いざ自分が物語を作ろうとすると、できないんです。そんな時、神宮外苑に出初め式を見物に行って、隅っこにいた、古いジープを改造した小さな消防自動車を見たんです。そうしたら観客からも取り残されたような小さな消防車の中に、幼かった弱虫の自分が、すーっと入りこんでいったんです。そうして『じぷた』が動きだしてくれたんです。幼い自分のしたかったとおりに、次から次へと」

──ぱんぷくん、いちもくさんの命名にも見られる、ユーモアのセンスは、どこから出てくるのでしょう?

「僕は子どもの時から、ふざけたり、ちゃかしたりするのが好きだったんです。その一方で、とても悲しくなっちゃう、というところもあって。僕は、そういう、どうしようもなくセンチメンタルになってしまう自分を、克服しようとしてきたのだと思うんです。 センチメンタルは、エピソードにしかならないんですね。『物語』にならないんです。そして、子どもたちは『物語』が好きなんだ、ということ。それは私たちが、昔話と優れた絵本から、学びとったことなんです」

──小さな消防自動車に出会ったのが、渡辺さんだったからこそ、『じぷた』は生まれたのだ、と感じました。

*

『しょうぼうじどうしゃ じぷた』が生まれた日②

山本忠敬さんの

インタビューはこちら

▼▼▼

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!