1956年に創刊された月刊絵本「こどものとも」。毎月欠かさず刊行される絵本の中から、数々のロングセラー絵本が生まれてきました。今も読み継がれている絵本の「誕生のひみつ」について、作者の方たちが語ったインタビュー記事を再録してお届けします。第7回は、「しょうぼうじどうしゃ じぷたが生まれた日②」。山本忠敬さんのインタビューを「こどものとも年中向き」2000年5月号折り込み付録からお届けします。

*

「ディズニーのアニメーションを見て、ほれこんじゃってねえ」

──1930年代、山本さんが東京美術学校の2年生の時だそうです。

「絵と音と動きが、実にピタッと合ってて。カラーできれいで。『とにかく、こいつをやろう』って思った。それと学校の図書室に、昔の絵巻物があってね、ずいぶん模写しました。で、『ディズニーも良いもの作ってるけど、こっちはもっとりっぱなの作れるぞ。日本にはこれだけ伝統があんだから』って。学生ってこわいよねえ(笑)。」

それで就職も、内閣情報局というところに決まってたのをよして、アニメーションの会社の研究所に入ったんです。『どうせ戦争に行くまでの1年の間だ。好きなことをやった方がいい』と思って。そこでポパイやミッキーマウスの映画を1コマ1コマ分解して、絵に直して、『ああ、ここで、こうして動かしてる』って見たりして、“動かす”ことを一生懸命調べてた。

戦争やなんかでアニメーション作りはあきらめたんだけど、僕のそういう経験を瀬田さん(注:児童文学者の瀬田貞二さんのこと)が知っててね。それで「こどものとも」の仕事に誘ってくれたんです」

──乗り物に表情を感じる描き方は、当時珍しかったのでは?

「編集の方が『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』などの外国の絵本をいっぱい見せてくれて、この前傾姿勢だとか、走ってるところのいろいろなアイデアを頂いたんです。

それと、ディズニーの映画で、植わってる花がみんな踊りだしたりする、とても自然に。そういうのを印象深く見ていたので、車を生きているように動かすことに抵抗がなかったんだね」

──他にも様々な工夫がありますね。

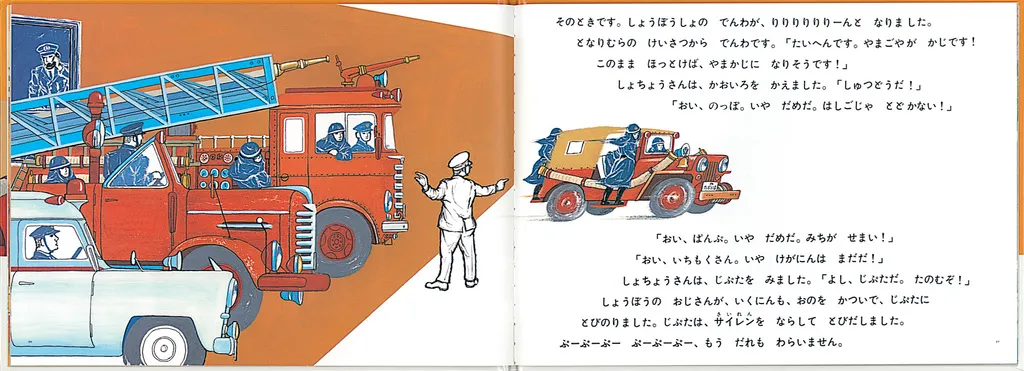

「のっぽくんやいちもくさんを画面いっぱいに見せた後で、じぷたをこつっと小さく描いたりね。絵本を作る楽しみは構図にあるんだよね。一番考えるところ。『いかに主役の性格を出すか』って。人物も、消防士だけに色がついてるんだね。じぷたに乗ってる時には、消防士もじぷたの一部なんだ。

そういう苦心は、きっとぼくもしていたろうと思うよ(笑)。

それと、じぷたの取材がきっかけで、東京消防庁の広報室の人とすっかり仲良くなっちゃってね、催し物があると教えてくれるんだ。『日比谷公園に、はしご車がいっぱい集まりますが、どうですか?』って。行くと腕章をくれてね。誇らしかった(笑)」

──学生の頃のアニメーションに対する情熱が、絵本という形で花開いた。それは山本さんにも、日本の子どもたちにとっても幸せなことだったのです。

*

1963年刊行当時、「こどものとも」の編集長だった松居直は、このような言葉を残しています。

消防自動車の物語絵本は、ありそうでないのがふしぎなくらいです。のりものの魅力に加えて、スピードとスリル、いさましさ、まっかな色の与える強い印象、火事の興奮などなど、道具だてはそろっているのですから、子どもたちをひきつけずにはおきません。編集をしていてもこの本を見る子どもたちの興奮が目に見えるようです。どうかのりもの絵本の魅力を充分に味わってください。

(「こどものとも」1963年10月号折込付録より)

*

『しょうぼうじどうしゃ じぷた』が生まれた日①

渡辺茂男さんの

インタビューはこちら

▼▼▼

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!