1956年に創刊された月刊絵本「こどものとも」。毎月欠かさず刊行される絵本の中から、数々のロングセラー絵本が生まれてきました。今も読み継がれている絵本の「誕生のひみつ」について、作者の方たちが語ったインタビュー記事を再録してお届けします。最終回となる第14回は、「だいくとおにろくが生まれた日」。作者として、編集者として、作品の誕生に立ち会った「こどものとも」初代編集長、松居直のインタビューを「こどものとも年中向き」2001年11月号折り込み付録からお届けします。

*

「子どもがとても喜んだ話だったんです、『だいくとおにろく』は」

──どのようにしてこの絵本を形作っていったのか、聞きました。

「岩波少年文庫で、木下順二先生が、『日本民話選』をお出しになったんですね。僕はそれを買ってきて、あんまりおもしろいから、子どもに読んでやったんです。その中で子どもがとっても好きなのが、『かにむかし』と『だいくとおにろく』でした。

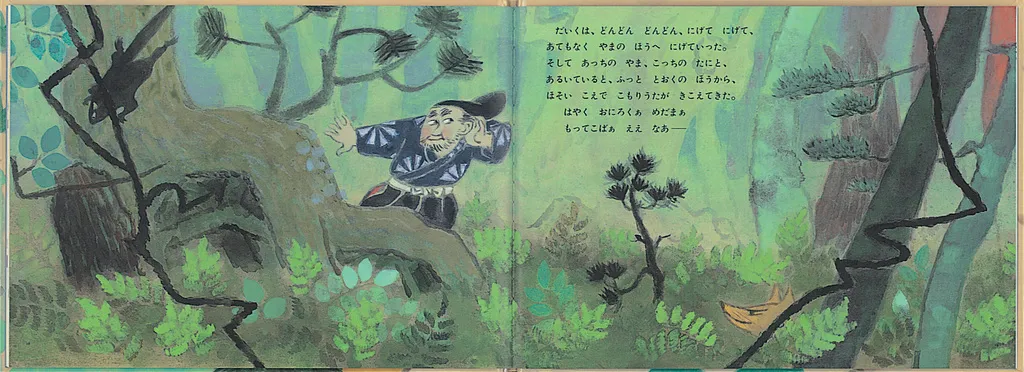

僕はその少し前に「こどものとも」を横版にしていたのですが(注:もとは縦版でスタート。現在は縦版・横版をとりまぜています)、そこで絵巻物の表現の仕方をうまく利用した絵本を作りたいと、かねがね思っていたんです。絵巻物というのは横に長いでしょ。巻きながら見てゆくわけですが、開けて見るスペースが、「こどものとも」の横版とちょうど同じくらいなんです。

それで『だいくとおにろく』の原話のテキストから自分流に再話して、赤羽先生のところへ、ぜひお願いしたい、と原稿をもっていったんです。その時に、絵巻物についての話を、ふたりで納得ゆくまでしました。なぜこれほど見事に物語の連続性が絵で表現されていて、しかもその連続性の中に変化があるのか。例えば『信貴山縁起(しぎさんえんぎ)』はこういうやり方をしている、『鳥獣戯画』はこうやってる、というふうに。

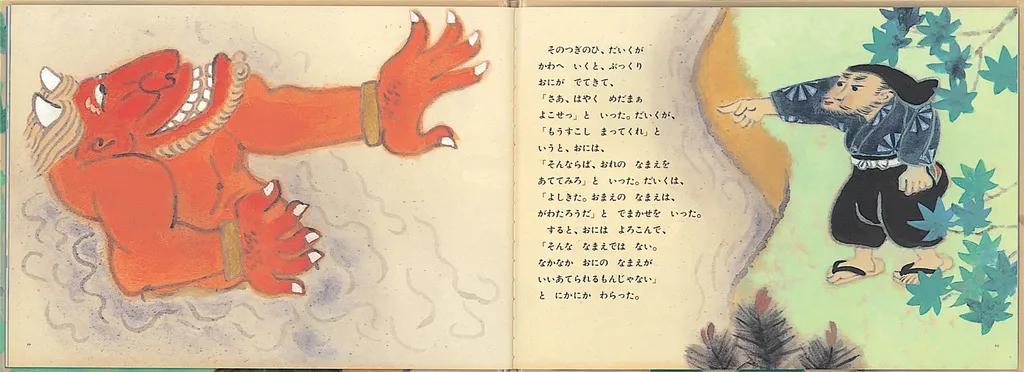

『だいくとおにろく』を絵本にするのにとても難しかったのは、このお話、ダイアローグ(対話)なんです。鬼と大工の問答だけなんです。ただふたりで向き合ってる、そういう場面がほとんどです。でなければ、大工がひとりで考えこんでいるだけです。そういう意味では、絵にするのがとても難しい。赤羽先生は、『このお話は、芝居仕立てでやるより他にない』と、おっしゃったんです。下町の育ちで、たいへん芝居のお好きな方でしたから。

その難しいところを赤羽先生は、鬼の表情と大工の表情で、たいへんドラマティックに描いてくださいました。子どもたちは鬼の表情で、物語のどんな場面かを読み取れるわけです。最後の鬼の消える場面など、本当にうまい。ここでは、鬼が小さくなって、大工が大きく描いてあります。赤羽さんは、主人公の心理状態というものを、非常にうまく絵になさってる。僕はこの絵を見た時に感心しました。赤羽さんは本当に物語を描ける人だ、と思ったんです。

絵本の絵を描ける人の条件で、絵がうまい、ということは当たり前のことです。下手な人にはたのまない(笑)。僕が画家を選ぶのは、その人がどのくらい物語を読み取れるか、ということなんです。赤羽さんは本当によく物語を読み取られますね。物語が読み取れなければ、絵本のイラストレーターにはなれないですよ。上手に絵が描ければいいってもんじゃない。だから、絵の上手な絵描きさんでも、物語を読み取るのが苦手な人は、絵本がひとつのドラマにならないんです。どうしても説明的な絵になってしまう」

「僕は中学生の時から絵巻物を見ていましたが、『鳥獣戯画』というのは白黒です。僕はあれを見ていて、“絵が物語を語るのは、色ではない”ということを感じたように思うんです。絵が物語を語るのは、一番に、線です。その次は、形です。それをより効果的にするために、色があるんです。だけど色を下手に使うと、逆効果になってしまいます。何となく色がバーっと見えるので、肝心の線がどこかへいってしまう。色彩のために、形があいまいになってしまう。物語の絵を描く人は、どのくらいうまく線を使えるか、が大事です。そしてその、“線”の中に、デッサン力が出てしまう。

赤羽さんも、最初の『かさじぞう』の時は、まだ線が弱いですよ。赤羽さんは、茂田井武さんの『セロひきのゴーシュ』を見て、自分も絵本が描きたいと、わざわざ訪ねていらしたんです。49歳の時。初対面の時に、ご自分の絵を持ってきて見せてくださいました。メルヘンのようなヨーロッパふうの物語を墨絵にしたものだった。でも、僕はそれを見て首をかしげたんです。なぜかと言いますとね、物が描けてない。雰囲気はあるんです。でも、ひとつひとつの物が描けてない。物が描けていないということは、物語が子どもに伝わらないということです。

それで僕はあまり乗り気でなかったんだけど、赤羽先生のお人柄と熱意とで、一度お願いしてみようと思った。絵に納得したわけではなくて、赤羽さんの人柄に惚れたんです(笑)。そして、何かお描きになりたいものがありますか、とお聞きしたら、『僕は旧満州から帰って来た時に、大陸の雪と日本の雪が、まったくちがうことに気がついた。僕は絵描きとして、日本の雪を描きたい』と、おっしゃったんです。これは編集者にとって、殺し文句です(笑)。

後で見せて頂いたんですが、赤羽さんは、何千枚という雪のスライド写真を撮っておられた。赤羽さんはその頃、冬になると東北にいらしてたんです。秋田とか山形とか、地方によって降り方も積もり方もちがうから、と。

それで『かさじぞう』の絵を見ると、場面によって雪の降り方、質感がちがってます。場面場面にちゃんと合った雪が描いてあるんです。原画を見て感心しました。あんまりうまい絵じゃないけど、これだけ雪がかける人はいない、と思いました。それで『かさじぞう』は、喜んで出させて頂いたんです。

『だいくとおにろく』では、わりと地味な色で始まって、鬼が出てくると、赤が印象的ですね。僕、この鬼に会ったことがありますよ。奥三河の東栄町、そこに、大昔からの“花祭り”というお祭りがあるんです。この本ができた後ですけど、そのお祭りを見にいったら、この鬼がいたんです。村の人がお面をかぶって、24時間、神楽を舞うんですが、そこにいろいろな鬼が出てくる。その中に、ほんと、この鬼とそっくりのがいてね、『あー、生きてたんだ』と思った。やっぱり赤羽さんは、この絵本を描くために、日本の鬼というものをよく研究しておられたんだな、と思いました。

それから、これは大失敗。タイトルが『だいくとおにろく』になってるでしょ……。『おにろく』という名前を当てる本ですよ、これは。『だいくとおに』ぐらいにしておけばよかった。誰も気がつかなかったんだけれど、ある時、自分で『こんなのタイトルにつけたらだめじゃないか』って気づいた。この名前を当てる絵本なのに、こんなの表紙に書いたらだめですよ。ちゃんと考えるべきだったんだ、編集者は(笑)。たいへん反省しております」

*

\ほかの作品の誕生秘話も/

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!