月刊絵本「こどものとも」を創刊し、多くの子どもたちに愛される絵本や童話の数々を送り出した編集者・松居直(まつい ただし)。この連載では、松居が2004年9月から2005年3月にかけて新入社員に向けて行った連続講義の内容を編集し、公開していきます。

1958年11月号/通巻32号

鈴木 三重吉 訳

村山 知義 画

ねことおうむは交互に相手を招き

ごちそうをふるまうことに

しかし、ねこはごちそうに飽き足らず

おうむまでのみ込んでしまいます

『おなかの かわ』は、村山知義(むらやま ともよし・*1)さんが絵を描いています。村山知義さんは、子どもの時に大好きでした。戦後、村山知義さんが全然絵本を描かない、子どもの本に名前が出てこないので、どうしていらっしゃるのかなと思っていました。

村山さんのところに足を運んだ時に、「もうお描きにならないんですか?」とうかがったら、「誰も頼みに来ないからだ」と、こともなげにそうおっしゃったんです。「じゃあ頼めば描いていただけるんですか?」と聞いたら、「喜んでやりますよ」とおっしゃって、戦後の村山さんの子どもの本のお仕事が始まったわけです。これは今見ても、とてもいい絵だと思います。

日本に構成主義(*2)という芸術運動を持ち込んだのは、村山知義さんです。第一次世界大戦前後のそういった前衛的な手法を日本に紹介された方です。

この絵本は鈴木三重吉の訳となっていますが、後に瀬田貞二さんに原作(*3)から訳し直してもらったので、今刊行されているものは文章が違います。鈴木三重吉という人は、とっても勉強家です。鈴木三重吉がどういうふうに幼年童話を編集していたのか、幼年童話にどういう考えを持っていたのかが知りたくて、「赤い鳥」(*4)をかなり徹底的に調べたことがありました。びっくりしたのは、鈴木三重吉がまとめた幼年童話の中に「ちびくろサンボ」(*5)があったことです(*6)。三重吉のものはバターの代わりに、飴ではなかったが何かとろけるものだった。私は好きでしたね。

堀内誠一さんが描いた最初の絵本です。『七わのからす』が最初になるはずだったんですけど、なかなか絵が出来上がらなかったものですから。この絵本の原作は、フランスのフレネ学校(*7)の子どもたちの共同創作なんですね。それを伊東三郎さん(*8)にエスペラント語から訳していただいて、絵は絶対に堀内誠一さんだと思って訳文を持っていきました。堀内さんの結婚直後だったかな。

堀内誠一さんを私に紹介したのは、堀内さんのご夫人になる、内田路子さんです。路子さんは早稲田大学の露文(*9)の学生だったんですけど、絵本に対する理解が深い方なんです。それでいろいろ手伝ってもらっていたら、ある時、デザイナーとして仕事をされていた堀内誠一さんを連れてこられた。堀内さんは、話をしていると、ものすごくセンスのいい人で、絵本を描ける人だと思いました。

『くろうまブランキー』は、主人公の黒馬のイメージが、もう当時の堀内誠一さんそのものでしたから、私はお願いしに行って、引き受けていただきました。その時、堀内さんは「キャンバスに油絵で描いてもいいですか」とおっしゃった。つまりこの絵本は「こどものとも」として初めて油絵で描かれた作品です。薄塗りですけれども、表紙などもとってもいいです。こういうところは堀内さんのセンスですね。

堀内誠一さんのご夫人の路子さんは、翻訳家の内田莉莎子(うちだ りさこ・*10)さんの妹さんで、画家の内田巌さん(*11)のお嬢さんです。その路子さんがある時、「これをちょっとご覧ください」と言って、白黒の絵はがきを私に見せました。それはプロのものではないとわかる絵なんだけれども、たいへん物語性のある絵だったんですよ。「この絵描きさんに会ってみませんか」と言われて、「とっても子どもに語る力がありますね。ちょっと会ってみましょうか」と。そうして紹介されたのが、加古里子(かこ さとし・*12)さんでした。

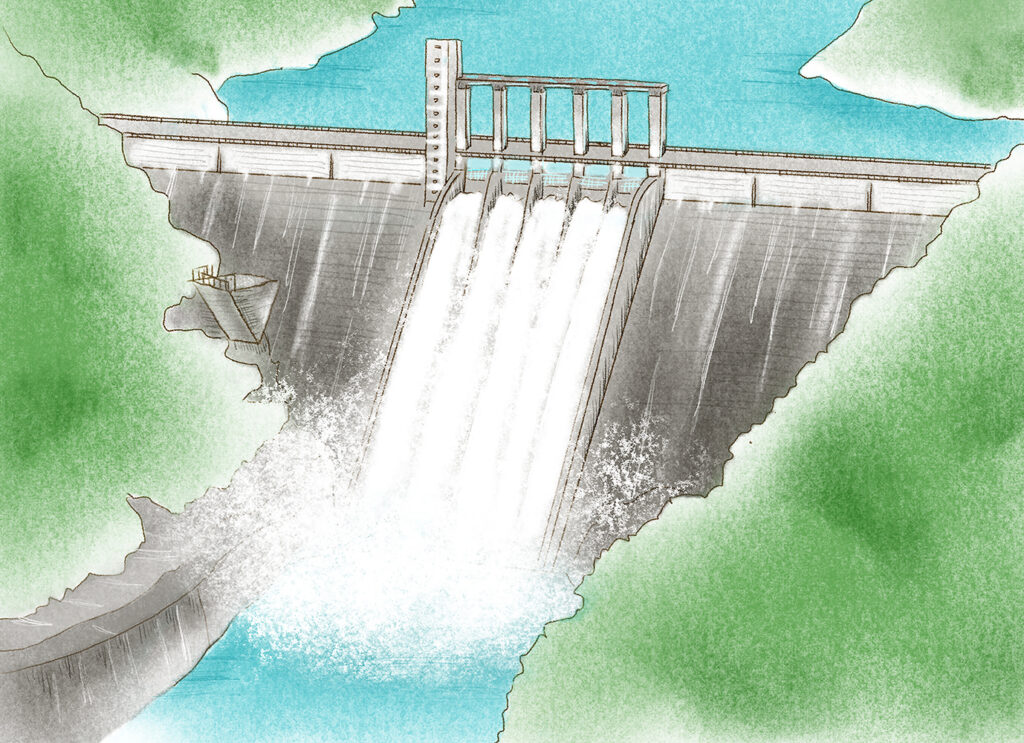

その頃、加古里子さんは昭和電工の中央研究所の技師でした。その加古さんに最初にお願いした本が『だむの おじさんたち』です。佐久間ダムが1956年にできて間もなくの頃でした。ダムは戦後の日本の経済成長のシンボルでした。

加古さんが工学博士でエンジニアだということを、また東京大学の学生時代に川崎のセツルメント(*13)で子ども会をやっていらしたこともうかがっていましたから、加古さんの特技を生かしたいと思ったんです。ダムの工事について、きちんと科学者の目でわかっていないと、こういう本を正確には描けません。しかし、単にダムの建設だけではだめだと思ったので、そこで働いている人──それが子どもたちのお父さんにあたる世代ですから、その人たちの姿を描いてくださいということをお願いしました。

「こどものとも」1冊1冊の誕生に、物語があるんです。ひとつひとつ、何か新しい絵本を作ろうと編集をしていました。

この絵本で長新太さんは、文藝春秋漫画賞を受賞されました。絵本で文春の漫画賞をもらうということはまず考えられなかったんですけれども、これを強力に推したのが徳川夢声(*14)だったということを後で聞きました。

1959年5月号/通巻38号

瀬田 貞二 訳

池田 龍雄 画

三びきのやぎのがらがらどんは

橋の向こう側の山へ

草を食べに行くことに

しかし、橋の下には

恐ろしいトロルがすんでいました

池田龍雄(*15)という非常におもしろい絵描きさんに絵を描いてもらいたくて、この民話を選んだんです。後にマーシャ・ブラウンの絵本を見て、あらためてハードカバーで出しました。文章はほとんど変わっていません。

トリスウイスキーのテレビCMアニメーションを描いていた柳原良平さんの絵がおもしろいねと思って、描いてもらったのです。

北海道の開拓地にいらした坂本直行さん(*16)が描いた絵本です。坂本直行さんは画家であり、作家でもあり、私はエッセイを読んで、そこにとってもいい水彩画が掲載されていたものですから、「ああ、この人に頼もう」と思ってお願いをしたものです。

ワルワラ・ブブノワさん(*17)が描いた、ただ1冊の絵本です。この原画はロシアに戻っています。ブブノワという人は、日本の版画家に大きな影響を与えた人です。早稲田大学でロシア文学を教えていらして、今ロシア文学の世界で活躍していらっしゃる年配の世代の方は、ほとんどブブノワさんのお弟子さんです。すばらしい方です。

──こんなふうに、本当にいろいろな方のお力を借りながら、絵本を編集してまいりました。ですから、みなさんにも、自分の目で見て、自分の感覚でいろいろなものを掘り出して、新しい作品を作っていただきたいと思うんです。新しい人が必ずいますからね。絵本を描きたいと思っていない人の中にも、可能性を持っている人が必ずいます。文章もそうですし、絵もそうです。そういう人を見つけて仕事をしてください。

*1 村山知義(1901-1977年) 作家、画家、劇作家、演出家。絵本の仕事に『しんせつなともだち』『おはがきついた』など。

*2 構成主義は、1910年代から1920年代にかけて旧ソ連で起こった芸術運動。伝統的な表現を否定し、抽象的で立体的な作品が多いことを特徴とする。

*3 1958年に刊行する際は原作不明だったが、北欧の昔話がもとであり、鈴木三重吉の訳はアメリカで刊行されたSara Cone Bryantの本に依拠していることが後に判明。瀬田貞二が原文から再話を行い、1975年に「こどものとも年中向き」2月号としてあらためて刊行した。

*4 「赤い鳥」は、1918年に鈴木三重吉が創刊した児童文芸雑誌。童話や童謡を掲載。芥川龍之介、菊池寛、谷崎潤一郎、佐藤春夫、北原白秋、新美南吉、小川未明、坪田譲治、与田準一をはじめ、多くの作家や詩人が寄稿した。

*5 「ちびくろさんぼ」はイギリスで出版されたHelen Bannerman作の絵本。

*6 「赤い鳥」1924年8月号に鈴木三重吉が村山吉雄名義で掲載した「虎」。

*7 フレネ学校は、教育者 Celestin Freinetが創立したフランス南部のヴァンスの学校。フレネの理念に基づく教育を行う学校全般を指すこともある。

*8 伊藤三郎(1902-1969年) エスペラント運動家。農民運動に身を投じた後、戦後は国際共通語のエスペラント語とその理念の普及に努めた。

*9 露文=第一文学部ロシア文学科

*10 内田莉莎子(1928-1997年) ロシアや東欧の児童文学、民話を数多く翻訳した。翻訳した絵本に『おおきなかぶ』『てぶくろ』『しずくのぼうけん』『もぐらとずぼん』などがある。

*11 内田巌(1900-1953年) 洋画家、新制作派協会の結成メンバー。父は翻訳家、評論家の内田魯庵。

*12 加古里子(1926-2018年) 児童文学作家。絵本に「だるまちゃん」シリーズ、『かわ』『はははのはなし』など。

*13 セツルメントは、地域に設けられた社会福祉活動の拠点のこと。

*14 徳川夢声(1894-1971年) 活動写真の弁士としてスタートし、その後、漫談家、文筆家、俳優、放送芸能家として活躍。

*15 池田龍雄(1928-2020年) 前衛芸術の画家。「こどものとも」で初めて手掛けたのは『ろくとはちの ぼうけん』(1958年8月号/通巻29号)。以降、子どもの本の挿絵も多く手掛けた。

*16 坂本直行(1906-1982年) 画家、北海道の風景画を多く描く。六花亭の製菓の包装紙に描かれている草花の絵は坂本の手によるもの。

*17 ワルワラ・ブブノワ(1886-1983年) ロシア帝国~旧ソ連の時代に活躍した芸術家。1922年に来日。ロシア語やロシア文学を教えながら、版画やリトグラフなどの制作活動を行った。

*出版社名の記載のないものは福音館書店刊

イラスト・佐藤奈々瀬

▼次の回へ▼

▼前の回へ▼

*

\こちらもおすすめ/

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!