読み聞かせは子どもにいいらしい。こんなことを耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。でも……絵本がいいってほんと?

この連載では、さまざまな角度から、絵本と子どもの関係を解き明かしていきたいと思います。第1回は、東北大学加齢医学研究所で、子どもの脳と認知機能について研究を行っている松﨑泰先生にお話を伺いました。

──さっそくですが、読み聞かせは子どもによいというのは本当でしょうか?

なんとなく「読み聞かせは子どもにとってよい」と実感している方は多いと思います。

実際にどうなのか調べるため、私の所属する東北大学加齢医学研究所のグループと、山形県長井市の共同研究では、40組の親子(子ども=未就学)に協力してもらい、約2か月、お子さんへの絵本の読み聞かせについて毎日記録してもらいました。

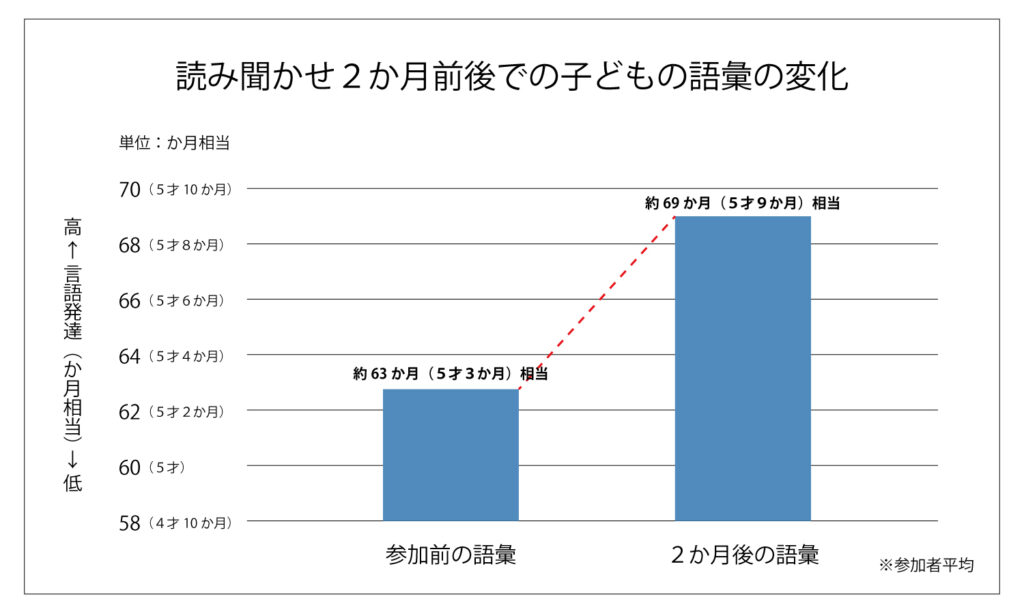

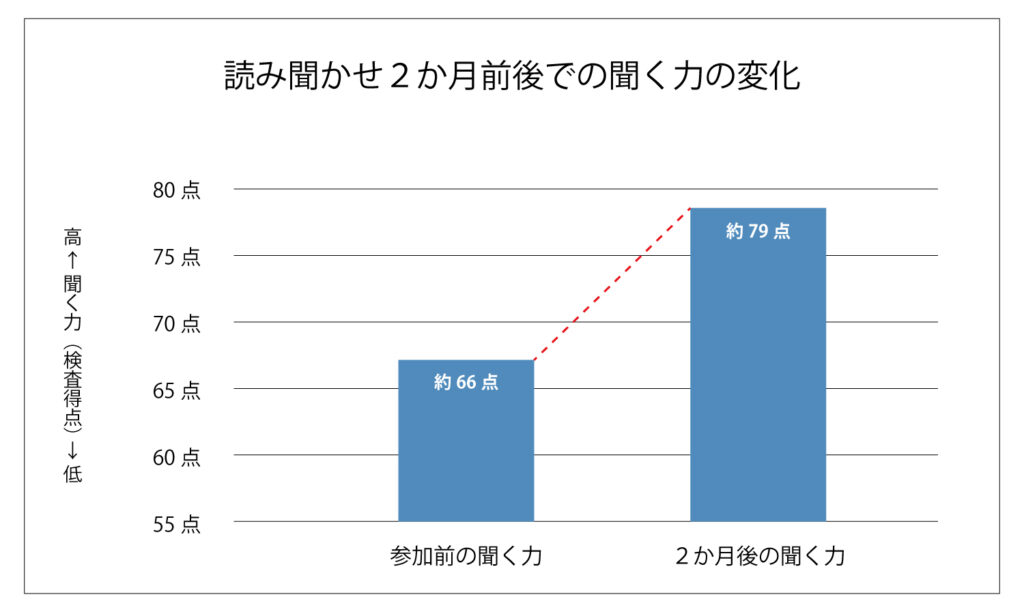

この調査で、やはり子どもにとって読み聞かせがよいという結果が出ました。読み聞かせを行った約2か月間で、平均にして6か月分に相当する語彙の増加が子どもにみられました。また、子どもたちの聞く力が上がっているという結果も示されました。

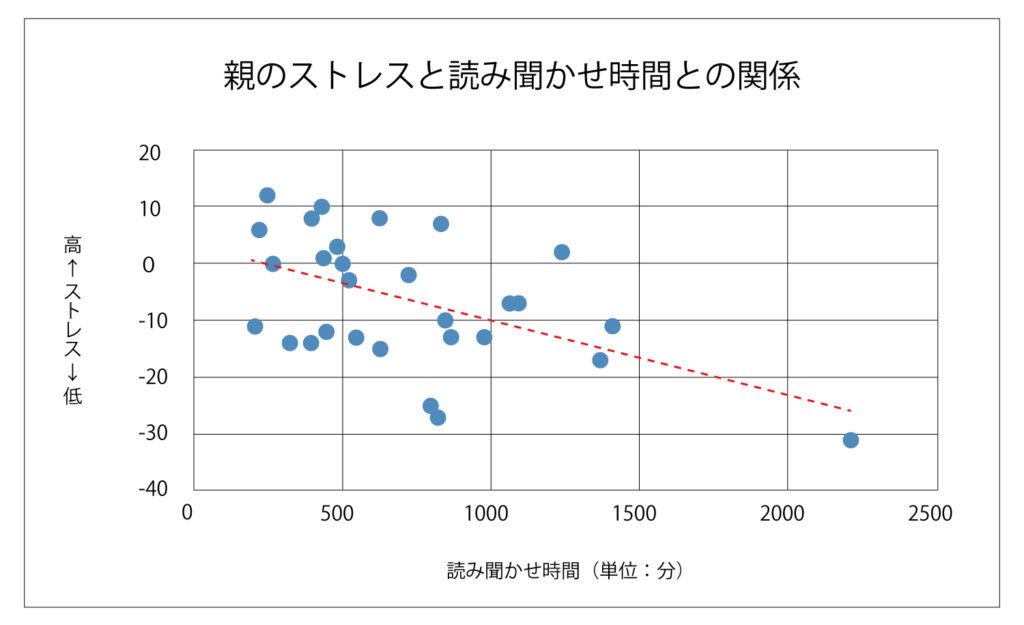

さらに、読み聞かせは子どもだけでなく、読み聞かせをする大人にもよい影響を与えることもわかりました。読み聞かせを行うには、ただでさえ忙しい育児の合間に時間を捻出しなければならず、日々続けるには根気がいる大変な習慣であると受け取る方もいると思います。

しかし、この調査の結果、実は読み聞かせする側の親の育児のストレスを軽減する可能性があることもわかりました。読み聞かせをする時間の長さと、親のストレスの低下との間に関係があることが示されたのです。

調査の途中、この実験に参加していた何名もの母親の方から「ありがとうございます。本当に読み聞かせをやってみてよかったです」と明るい表情で言われたことが印象に残っていたので、この結果は納得のいくものでした。

──読み聞かせは子どもにとっても親にとってもよいのですね。ただ、子どもが読み聞かせに集中しないという悩みをもつ方もいます。

幼児期においては、文法の理解にいくつか発達の段階があって、主語や述語、助詞などで構成される、ひとつの文章をきちんと聞いて理解できるようになるまでには結構時間がかかるのです。発達の段階によっては、実は、大人が話しかけても、難しくてよく伝わっていないことがあります。

言葉が難しすぎると、子どもたちは理解できず、退屈で注意がそれます。ですから言葉は、子どもが関心をもって自分から関与しようと思えるものであると同時に、子どもの聞く力に応じた難易度のものであるべきだと思います。

そういう意味では、子どもに向けてプロが作る絵本は、かなり考え抜かれていますよね。対象年齢別に細かく分けられていて、言葉はもちろん、絵という視覚情報も含めて、子どもに伝わるよう、非常に注意を払って作られているのですから。

──電子書籍なども広まっていますが、「読み聞かせ」という観点からはどうでしょうか?

読書を取り巻く環境もこれからどんどん変わっていくでしょうし、技術は基本的にはよりよくなっていくものだと私は思っています。

今、読み上げの機能をはじめ電子書籍の絵本の技術はとても向上していて、適切に用いられれば子どもの発達によい影響を与えると言われるようにはなっています。また、それによって助かっている方々もいると思います。

ただ、電子書籍の絵本の機能が、本当に子どもにとって適切かどうかは慎重になる必要があります。多すぎる情報は、子どもがお話を理解するのを邪魔することがわかっています。子どもにとって情報過多になってしまっていないか、または、お話に集中することを途中で遮るような視覚や聴覚を刺激する機能が加えられていないか、など、大人は注意深く見守る必要があるでしょう。

それから、電子書籍の機器に不具合が生じたときに自分でその対処ができるか、となると幼い子には厳しいですよね。それで読書が中断してしまうともったいないと思います。

徐々に技術の向上で電子書籍も紙に近づいていくでしょうし、部分的には紙を超えるということもあり得ると思いますが、子どもに限って言えば、やはり紙の本が適しているといって間違いないと思います。

実は子どもがお話を理解するうえでは、大人が肉声で読み聞かせることが効果的であることも明らかになっています。機械が進化してきて少しずつできるようになっていることを、親御さんはすでに子どもとコミュニケーションをしながら自然にやっているのです。思ったよりも人間ってすごいのですよね。

──読み聞かせは「学力」に関係するともいわれています。

小学生を対象にした調査研究(国立教育政策研究所2014 全国学力・学習状況調査の結果を活用した学力に影響を与える要因分析に関する調査研究)では、家庭での「読書活動」(読み聞かせや図書館に一緒に行くなど)が、家庭での他のさまざまな活動よりも小学生の学力に影響しているということが示されました。この結果は、家庭の経済・社会的状況を考慮した場合も変わりませんでした。

学力というと偏差値的なものを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、今日的な学力とは、もっと深い「学び」のことをいい、自ら学ぼうとする力などをも含んだものだと思います。

幼児期の読み聞かせが、これらの「学び」にどう影響するかはまだわからないことが多いですが、少なくとも、読み聞かせにより語彙が豊かになることや、聞く力が向上することは調査結果として出ています。また、就学前に読み聞かせが多かった家庭では、長期にわたってその後の子どもの読書時間が長いことが報告されています。

読み聞かせを経て子どもが自分で読めるようになっていけば、学ぶ機会が増える、広がるというのは確かでしょう。自ら関心を持って、問いを持って、学びを深めていく。そのための手段として言語が大事だというのはこれからも変わらないのではないのではないでしょうか。

──家庭の読書活動が大切である一方で、子どもたちが本を読まなくなったと言われます。

子どもの「読書離れ」は長年言われていますが、ここ数年その傾向はとても顕著に表れています。約半数の大学生が、1日に読書をする時間が全くなくなって久しいですが、大学生だけでなく、小学生も読書時間は減っているようです。

それと反比例するように電子機器の利用時間は増えています。最近では子どもの電子機器の利用時間が平均5時間以上になったという調査結果が出ています(こども家庭庁「令和6年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」)。5時間という長さに驚きますが、スマートフォンなどの電子機器はいかに長時間使ってもらえるかという点を考え抜かれて作られているので、そうなるのも当然ですよね。

ただ、まだ幼い時期に、電子機器にさらされて時間を費やしてしまうのは心配です。というのも「楽しい」刺激にさらされ続けるのは、子どもの脳によい影響を及ぼさないだろうと言われているからです。

脳の奥深くには楽しいことに反応する「報酬系」と呼ばれる部分があります。これは私の所属するグループが調査したデータにもあるのですが、ゲームやインターネットなどのメディアにふれる時間が長い子どもたちは、この「報酬系」の領域周辺を含む脳組織形成に悪影響がでることがわかっています(*1)。

また近年の別のグループの研究結果ですが、電子メディアに触れる時間が長い子どもたちは、報酬系と関連しながら「我慢しよう」と自分をコントロールするための脳のネットワーク形成にも悪影響がでることが明らかになっています(*2)。「楽しい」と感じるとき、我慢をしないといけない場合もあると思いますが、そのコントロールが難しくなってしまう可能性があるのです。

電子機器に囲まれた環境で、子どもが選択する活動が昔とは変わってきていますよね。それ自体は時代が変われば当然のことですが、従来、特に未就学児のような小さな子どもは大人とやりとりする中で、「読む」「聞く」「話す」といった言葉にかかわる力を育くんできました。子どもの活動時間の変化で、この言語の発達にかかわる大人と子どものコミュニケーションが減ってしまっているのではないかと危惧しています。

子どもとの日常生活においては、スマートフォンに頼らざるを得ない状況もあると思います。ただ、スマートフォンなどの電子機器は、もうそれだけで楽しめるよう完成されているものなので、大人がそこにかかわって子どもと一緒に何かをするというのは難しいですよね。

その一方で、読み聞かせは、一方的なやりとりではなく、親子のコミュニケーションの場でもあります。子どもの反応に間近で気づくこともできます。

親は、子どもが抱いた「関心」を「学び」につなげていく貴重な時期にそばにいる存在である、そのことを今一度考えてみるとよいのではないでしょうか。

*1(Takeuchiら, 2016; 2018) *2(Chenら, 2023)

*

\専門家に聞く 絵本と子どもとの関係/

\絵本の選び方について知りたい方はこちら/

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!