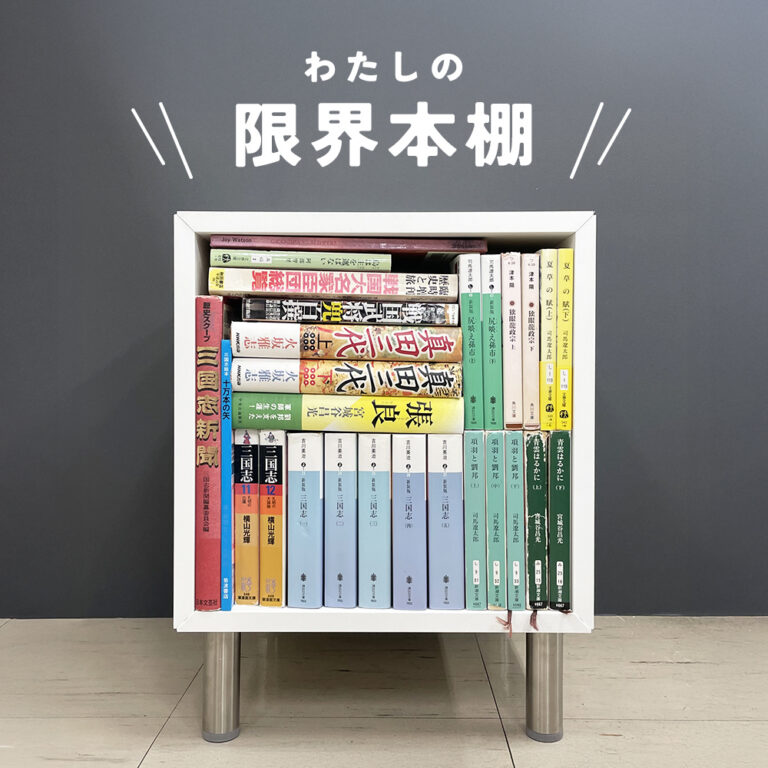

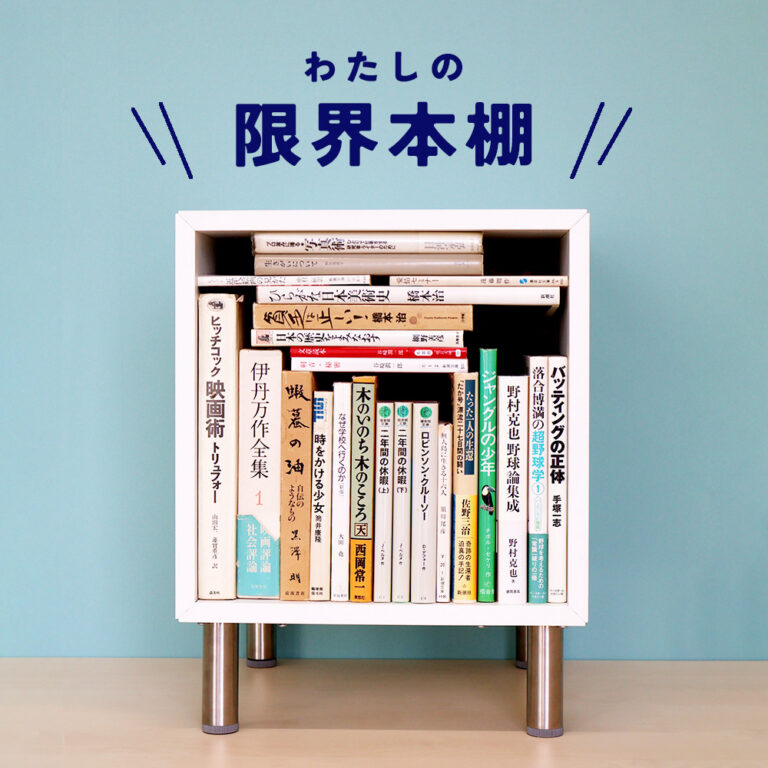

もし自分の蔵書を、ひと箱(35㎝四方)に絞らないといけないことになったら、そこには何を入れますか? 本好きが集まる出版社の社員たちが、本棚として成立する“限界”まで本を減らした、「限界本棚」を覗いてみましょう。第7回は、販売促進課・Oの本棚をご紹介します。

*

昔からモノを集めることが好きです。子どものころは、石、キーホルダー、カード、栞、シャーペンの芯のケースなども集めていました。本や漫画もそのうちのひとつです。図書館で借りることもありましたが、やっぱり本は並べたいので買って読んでいます。とはいえ、並べられる冊数は限られているので、いつも我が家の本たちはスペースを争っています。本は捨てたり売ったりしないので、争いに敗れた本たちは床や押し入れ、棚のちょっとしたスペースにはじき出されます。(ハードカバーが勝ちやすく、気軽に増えていく漫画はすぐに負けがち。思い出の絵本は別の場所に保管されているので争いに参加しません。)

さて、そんなスペース争いに常に勝ち続けている勢力がいます。時代小説・歴史関連本です。

今回、この限界本棚の企画のために、彼らは初めて争うことになりました。

その結果がこの記事です。

三国志、大好きです。

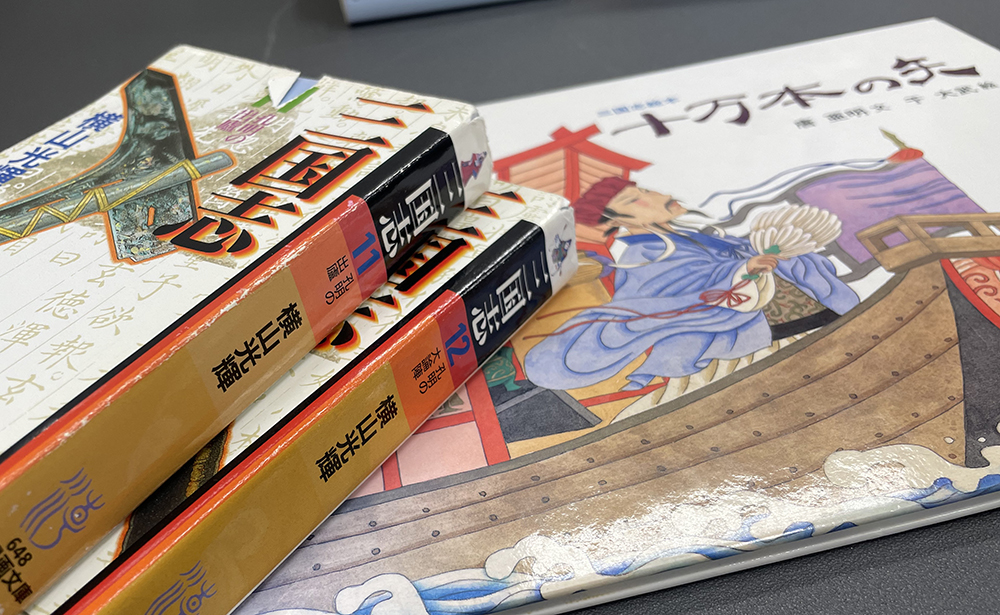

三国志関連の本は多いのですが、好きになったきっかけの本を。

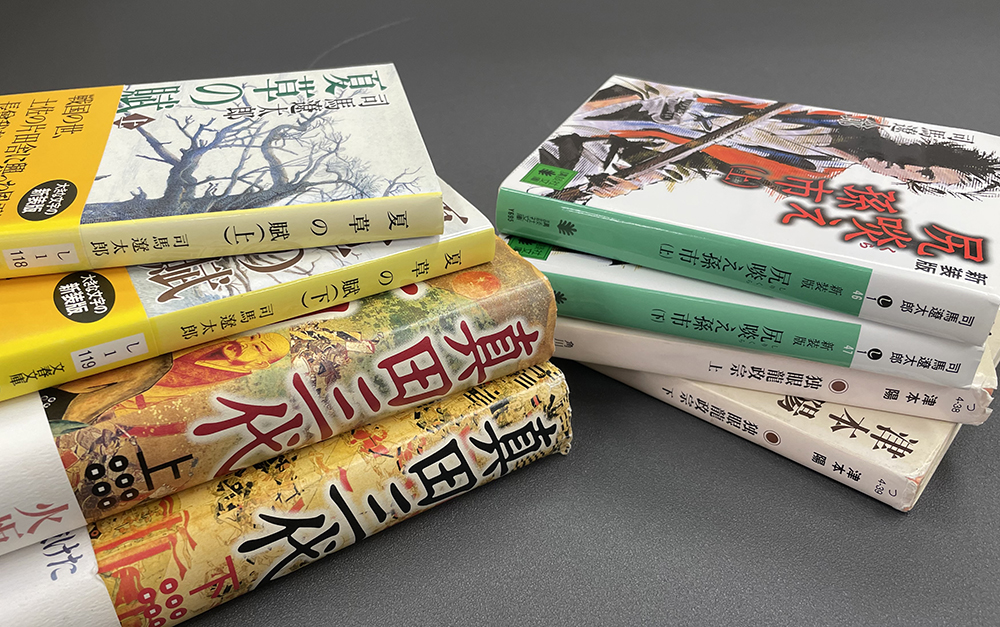

1『三国志11』

2『三国志12』

以上、横山光輝 著/潮漫画文庫

小学5年生の誕生日に、全30巻、親に買ってもらいました。初めて読んだときは、少し怖いと感じましたが、すぐにのめりこみ、6年生にもなるとよく一緒に登校していました。当時は道を歩いているときに、曲がり角に伏兵がいるのではないかと想像するくらいのめりこみ、疑り深い慎重な性格になりました。おかげで、曲がり角で車や自転車にぶつかったことはありません。

※『三国志』全30巻で限界本棚を埋め尽くすと怒られそうなので、2冊に厳選。後半の王平が活躍する巻も捨てがたいのですが、やっぱり孔明の登場巻を。

3『三国志絵本 十万本の矢』

唐亜明 文 于大武 絵/岩波書店

三国志にハマるきっかけは上記の漫画と書きましたが、実は幼少期にこの絵本と先に出会っていました。知らず知らずのうちに刷り込まれていたのですね。親に感謝。

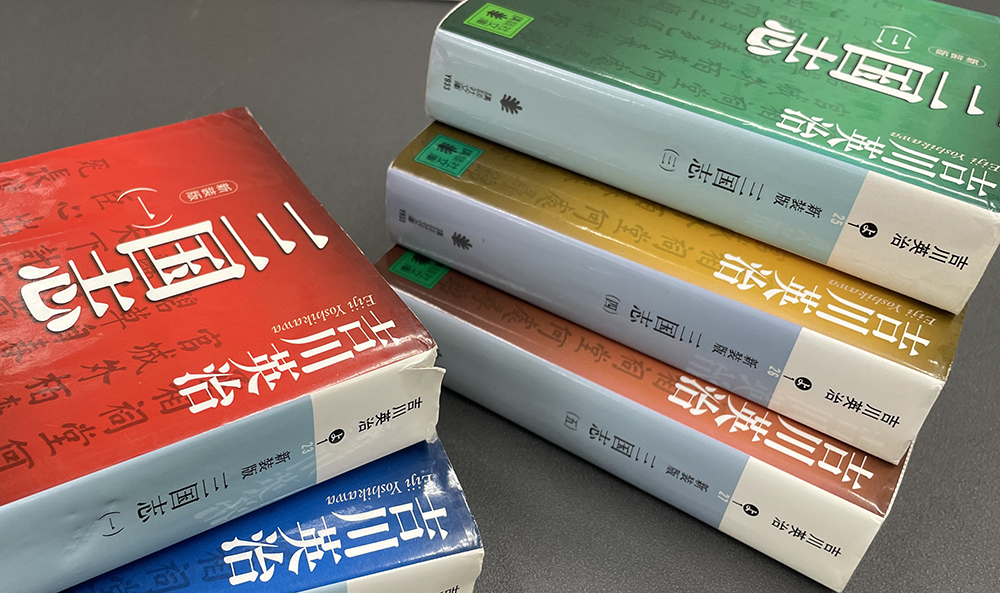

4~8『新装版 三国志』全5冊

吉川英治 著/講談社文庫

何周も漫画を読んだのち、この小説を中学生のころに読みました。漫画のコマにはない部分も想像でき、広がりを感じて非常に楽しかったですね。

改めて整理すると、「絵本」→「漫画」→「小説」という順番で三国志を好きになっていったようです。

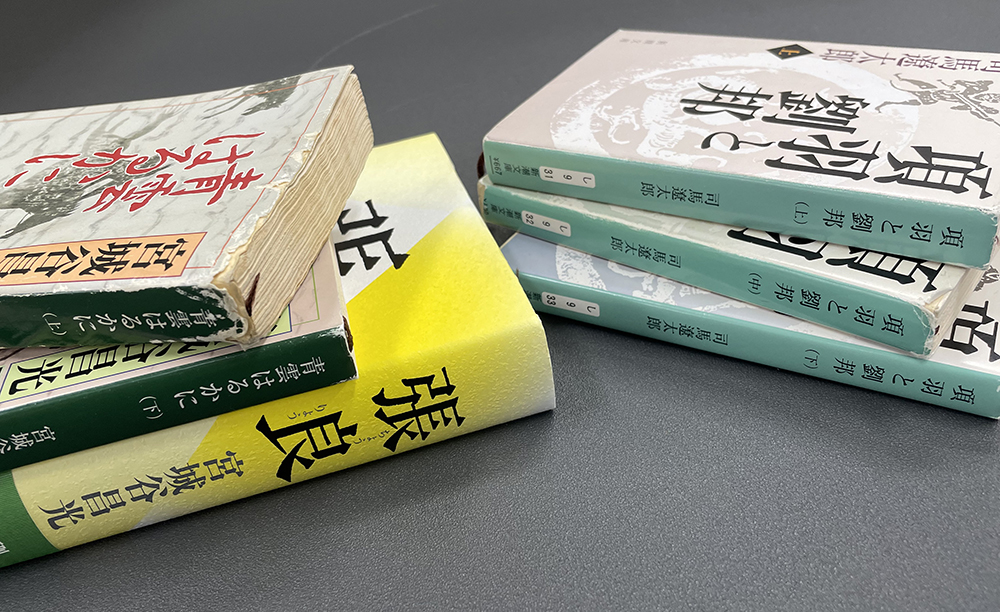

9・10『青雲はるかに』上・下

宮城谷昌光 著/新潮文庫

11~13『項羽と劉邦』上・中・下

司馬遼太郎 著/新潮文庫

14『張良』

宮城谷昌光 著/中央公論新社

高校球児でした。当時は部活が忙しすぎて、それ以外の時間は現実逃避ぎみに本や漫画を読んでいました。体力がもつ限り本の世界に逃げ込んでいましたね。『青雲はるかに』はそんな高校1年生のころ読んでいた本。お風呂で本を読むことがあるのですが、体力のもつ限り読んだ結果、水没しました。だから、上巻はボロボロです。

最近は「キングダム」(集英社)のおかげで、友人ともその時代の話ができるようになりました。これが本当に嬉しい。

※もちろん「キングダム」も集めています。

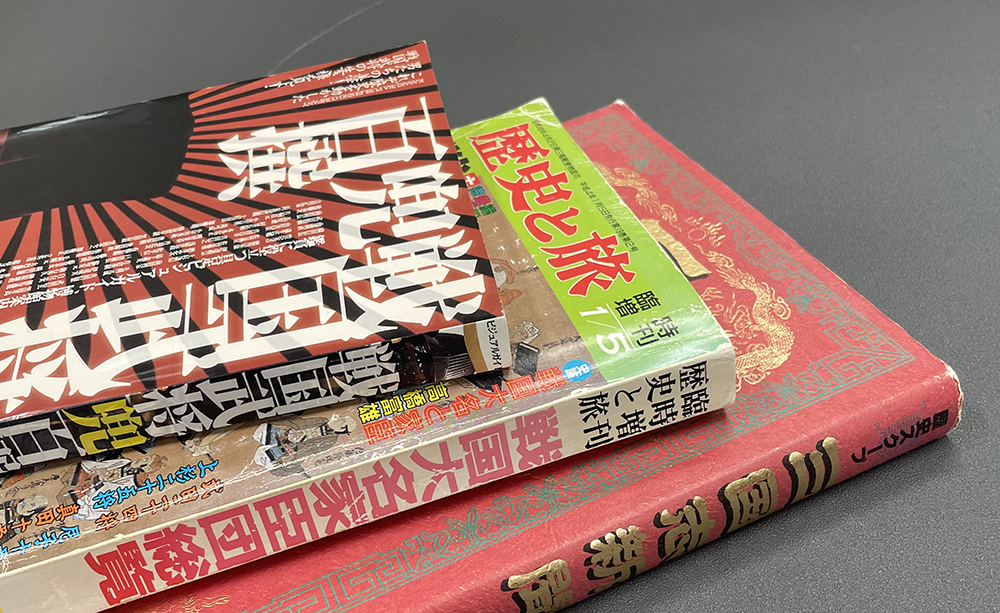

15・16『独眼龍政宗』上・下

津本陽 著/角川文庫

17・18『真田三代』上・下

火坂雅志 著/NHK出版(品切、現在は文春文庫で刊行)

19・20『新装版 尻啖え孫市』上・下

司馬遼太郎 著/講談社文庫

21・22『夏草の賦』上・下

司馬遼太郎 著/文春文庫

お城をはじめ、史跡に行くことが趣味のひとつです。

旅行や出張に出かけるとき、行先の地域の武将の本を読んでおき、その場所を実際に見たり、思いを馳せたりすることが好きです。事前に読んでおくと、本に出てきた地名を見るだけでも嬉しくなれるのでおすすめです。

歴史探訪を目的に行く旅行では、目当ての史跡を確実に見られますが、出張の場合はなかなかそうもいきません。だからこそ、出張中に思いがけず歴史的な場所に出会うと、より嬉しくなります。

今回選んだ本とは地域が違いますが、秋田県男鹿市に出張で訪れた際に「脇本城跡」(※)という看板を発見。乗せていただいていた車の中で「ここで降りたいです」と言いそうになりました。そんな出会いに期待しながら、時代小説は地域で絞って選ぶことが多いです。

ちなみに、限界本棚に入れた『独眼竜政宗』は東北、『真田三代』は信州、『尻啖え孫市』は紀州、『夏草の賦』は四国が舞台となっています。

※中世末の安東氏の居城

23『戦国武将兜百撰』

笠倉出版社

24『歴史と旅 臨時増刊:戦国大名家臣団総覧』

秋田書店

25『三国志新聞』

三国志新聞編纂委員会編/日本文芸社

これらの雑誌のせいで、記事を書くのに時間がかかりました。

何を書こうかな~と考えていたはずが、気が付いたらパラパラ読んでしまっているのです。片付けと一緒ですね。こういったムックのような本は、最初から最後まで熟読するというよりは、パラパラめくって、目に入ったページを読むということを繰り返しているので、昔から持っている本なのに、いつ見ても新しいことが書いてある気がします。不思議。

26『GRANDPA’S SLIPPERS』(Joy Watson 文 Wendy Hodder 絵/新世研)|27『烏は主を選ばない』(阿部智里 著/文春文庫)

1冊1冊思い入れというか、人格のようなものを感じてしまい、かなり迷ってしまいました。こんな性分なのでモノを捨てられないんですよね。今後も家では肩身が狭いふりをしてモノをためていくことになりそうです。

*

\限界本棚はほかにも…/

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

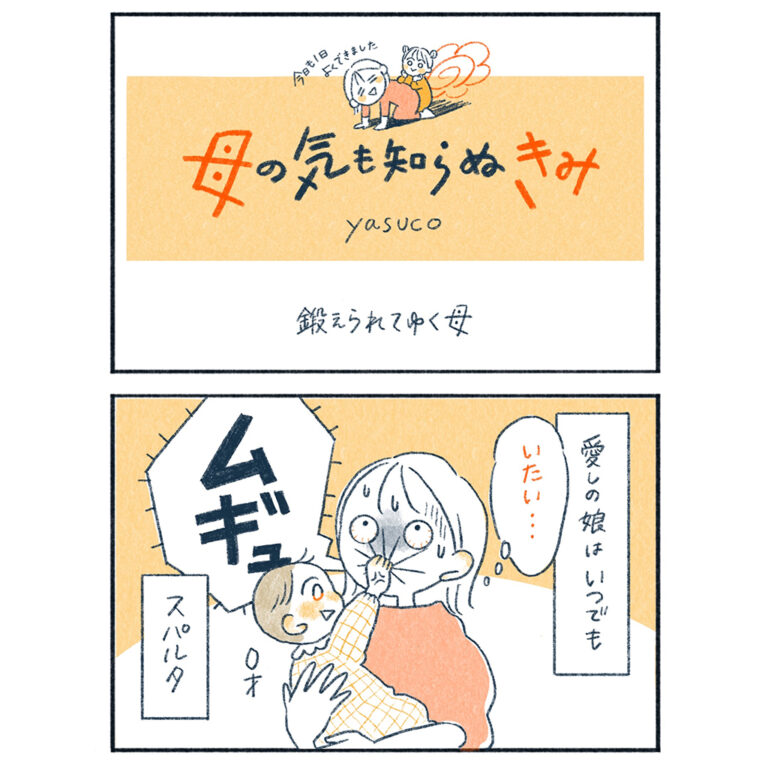

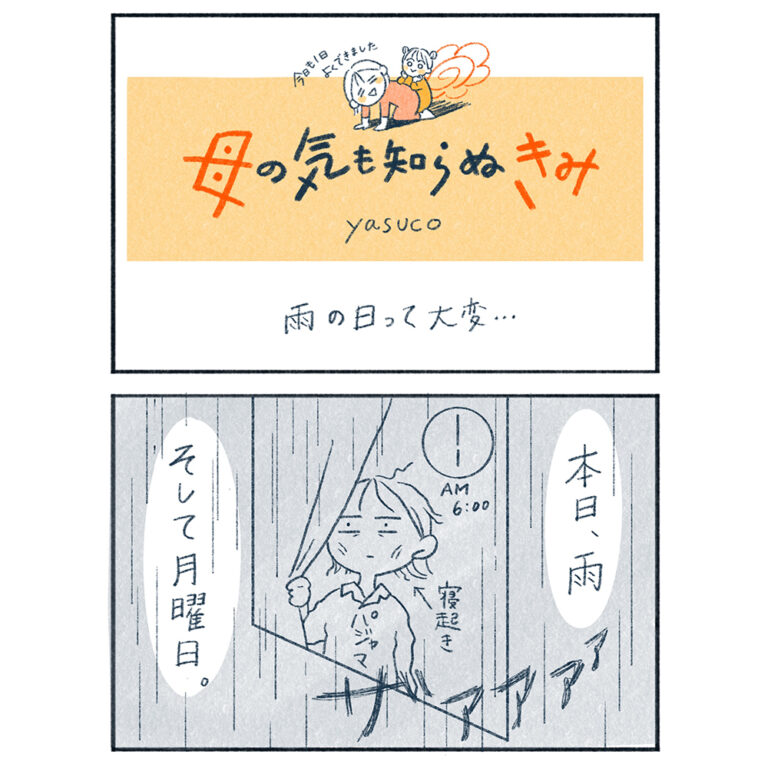

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

母の気も知らぬきみ

母の気も知らぬきみ