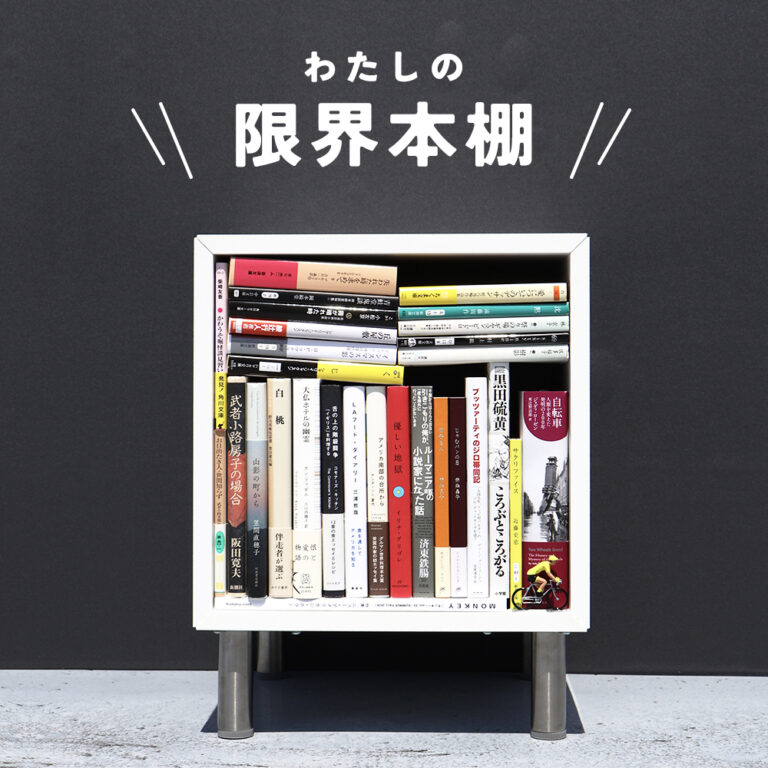

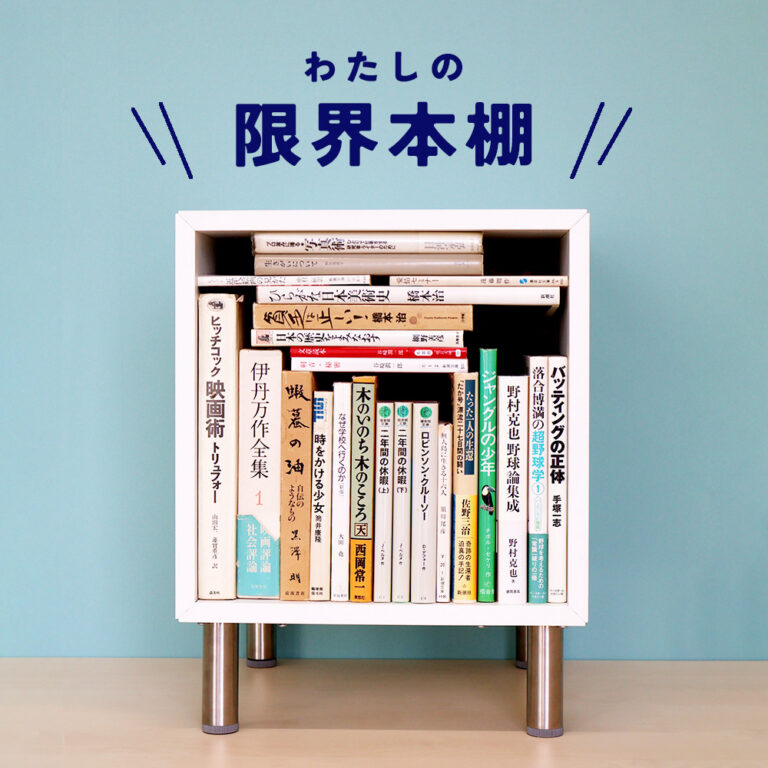

もし自分の蔵書を、ひと箱(35㎝四方)に絞らないといけないことになったら、そこには何を入れますか? 本好きが集まる出版社の社員たちが、本棚として成立する“限界”まで本を減らした、「限界本棚」を覗いてみましょう。第4回は、宣伝課・Fの本棚をご紹介します。

*

「本というのは読めば読むほど読みたい本が増えるものだ」

ある小説家が、家の本棚にある未読の「積ん読(つんどく)」本について「積んでいることに罪悪感はないですか?」と聞かれて思ったという一節です。わかります。一冊本を読んだら、ほかに読みたい本が増えるんですよね。同じく家に「積ん読」本があふれ、肩身の狭い思いをしている者としては勇気づけられました。

そんなわけで、家の本棚は、本が本を呼び、まったく整理されていないのですが、よく目に入るところにある本棚には、最近読んで面白かった本、次に読みたい本、その次くらいに読みたい本……と並んでいます。

そんな蔵書の中から、ひと箱に収まるだけ選ぶとしたら……

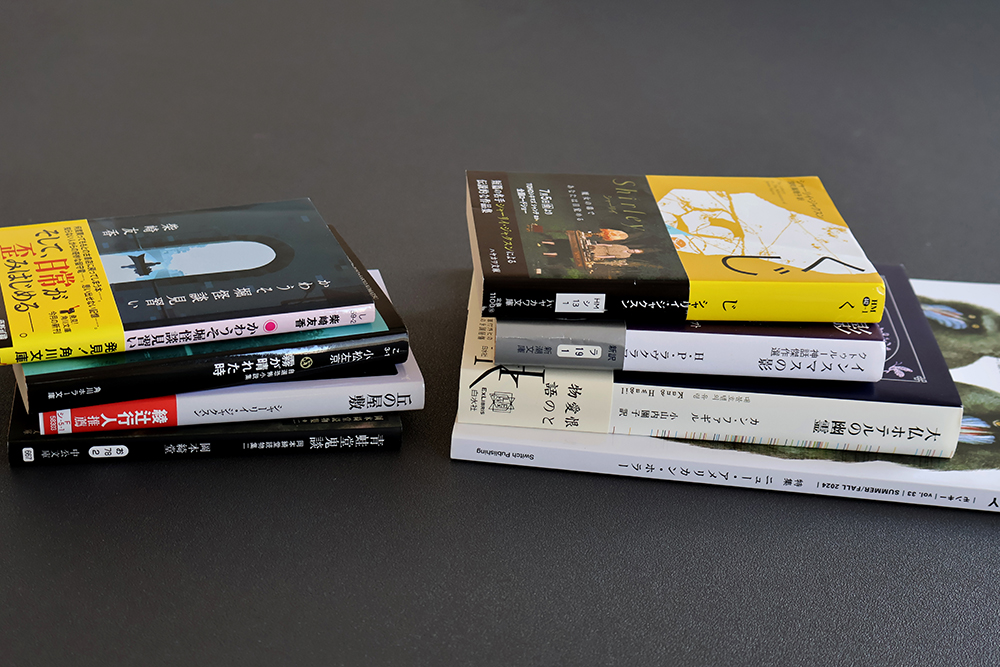

1「MONKEY Vol.33 特集 ニュー・アメリカン・ホラー」

ブライアン・エヴンソン+柴田元幸 共同編集/スイッチ・パブリッシング

2『くじ』

シャーリイ・ジャクスン 著 深町眞理子 訳/ハヤカワ文庫

3『丘の屋敷』

シャーリイ・ジャクスン 著 渡辺庸子 訳/創元推理文庫

4『かわうそ堀怪談見習い』

柴崎友香 著/角川文庫

5『インスマスの影─クトゥルー神話傑作選─』

H・P・ラブクラフト 著、南條竹則 編訳/新潮文庫

6『霧が晴れた時 自選恐怖小説集』

小松左京 著/角川ホラー文庫

7『青蛙堂鬼談 岡本綺堂読物集二』

岡本綺堂 著/中公文庫

8『大仏ホテルの幽霊』

カン・ファギル 著 小山内園子 訳/白水社

怖がりです。小学生の時に友だちと行った遊園地のおばけ屋敷で、あまりの怖さに「暗くて周りが見えないなあ」と言って目をつぶり、友だちに出口まで手を引いてもらって歩いたくらい、怖がりです(何も言わず最後まで手を引いてくれた友だちには今でも感謝…)。

そんな怖がりの自分なので、今まで怖い本はあまり読んだことがなかったのですが、去年の夏の初めに読んだ【1】に、ホラーとは「エンタテインメントを通した浄化(カタルシス)」であり、ホラーを介して「人は自分のもっとも深い痛みと恐れの中を進んでいく」という一節が出てきて、その意味を全部はわからないながら、何だか「ホラー小説」って格好いいかも、と興味がわきました。以来、夏の読書のテーマは「ホラー」にしようと、いくつか読んだり積んだりしています。

今の所、一番面白かったのが“アメリカン・ゴシックの女王”とも呼ばれるシャーリイ・ジャクスンの短篇集の【2】。幽霊が出てくるとか残虐な事件が起きるとかでは基本的にないのですが、人のちょっとした悪意や偽善の裏にひそむ醜さ、見栄の張り合いで生まれるサスペンスなど、日常のすぐそばにある様々な“恐怖”がじわじわ迫ってきて、すごく怖いのに面白かったです。同著者の【3】は未読。「Shirley シャーリイ」という作者を描いた映画もあるようで、観てみたいです。

【4】は、冒頭で“積ん読”の言葉を紹介した小説家、柴崎友香さんの小説。「恋愛小説家」と呼ばれるのを嫌って怪談を書くことにした小説家が主人公で、見習いだけに“霊感”もなく、怪談未満の微妙なエピソードが身の回りにぽつぽつ起こるのが続くだけかと思ったら、終盤、確たるものと思い込んでいる「私」や「日常」が裂け、そのすき間から覗くものが本当に怖かったです。カルト的人気もあるという【5】は、触れたことのない怖さがありました。【6】、【7】、【8】はこの夏に読みたいと思っています。

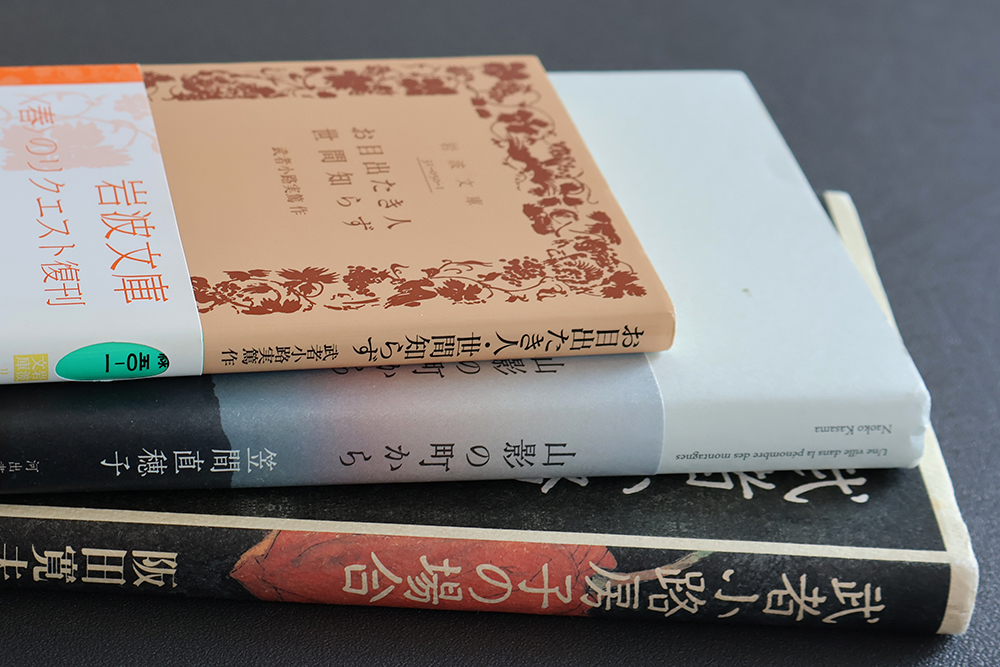

9『山影の町から』

笠間直穂子 著/河出書房新社

10『武者小路房子の場合』

阪田寛夫 著/新潮社(品切)

11『お目出たき人・世間知らず』

武者小路実篤 著/岩波文庫(品切)

【9】は、Xで紹介されていたのが気になり、手に取りました。都会暮らしから逃れるように、自然に囲まれた秩父の町に移り住んだフランス文学者のエッセイで、自然と暮らし、自然と文学の話題が次々に広がって、こんな風に本を読んで、ものを考えられたらと憧れの気持ちを抱きました。“第三風景”という考えを知れたのも良かったし、飯野和好さんや加古里子さんの絵本の話も出てきました。

【10】は、その中で紹介されていた本で(本が本を呼びました!)、作家・武者小路実篤の最初の妻であり、実篤とともに宮崎県の理想郷“新しき村”へ移住した、武者小路房子の伝記小説。房子は、明治から平成まで、不遇の中を生きた女性ですが、ちょっと考えられないようなバイタリティで、見事と言うしかない生き様にしびれました。

並行して、いくつか武者小路実篤の小説も読みました。有名な『友情』や『愛と死』(どちらも面白かったです)では、基本的に描かれる恋人がおとなしいのですが、房子との関係をもとに書いた「世間知らず」(【11】に収録)は、恋人のC子(房子がモデル)がわがままで寂しがり屋で、主人公と度々ぶつかるのが、どこか対等な感じもして清々しかったです。

12『沈黙』

遠藤周作 著/新潮文庫

13『祭りの場/ギヤマン ビードロ』

林京子 著/講談社文芸文庫

14『白桃 野呂邦暢短篇選』

野呂邦暢 著 豊田健次 編/みすず書房(品切)

15『愛についてのデッサン』

野呂邦暢 著 岡崎武志 編/ちくま文庫

16『69 sixty nine』

村上龍 著/文春文庫(現在は集英社文庫より刊行)

17『樹影』

佐多稲子 著/講談社文芸文庫

旅先にまつわる本を読む、という楽しみもありますよね。去年の秋、旅行前~旅行中、後と読んで、特に印象深かったのが長崎にまつわる本。【12】は、いつ買ったんだろう…という本で、長年積ん読でしたが、旅行を機に読みました。内容もさることながら、歴史の叙述、神父の書簡、三人称視点と語りの仕掛けに富んでいて、さすが名作でした。旅行で訪れた世界遺産の教会や、海沿いに建つ遠藤周作文学館もよかったです。

【13】の作者・林京子は、知らない作家でしたが、文学好きの友人に教えてもらって読みました。14歳のときに長崎で被爆した作家が当時のことを書いた1975年の芥川賞受賞作「祭りの場」と、その後、生き残った身の複雑な思いについて書かれた連作「ギヤマン ビードロ」、どちらも深く哀しい作品でした。

【14】は、同じく、長崎へ旅行に行くことを決めてから知った作家・野呂邦暢の短篇集。特に、同じ長崎でも長崎市ではなく、疎開先の諫早市で8月9日を迎えた少年の視点で描かれた一篇「藁と火」を、「祭りの場」との比較で興味深く読みました。【15】は、同じ野呂の作品ですが、6篇が収録された“佐古啓介もの”が、若き古本屋の店主を主人公に、旅あり、ミステリーあり、淡い恋の要素もありと、2時間ドラマばりに気楽に読める連作短篇で、だれか続きを書いてほしいくらい大好きです。【16】、【17】は未読。

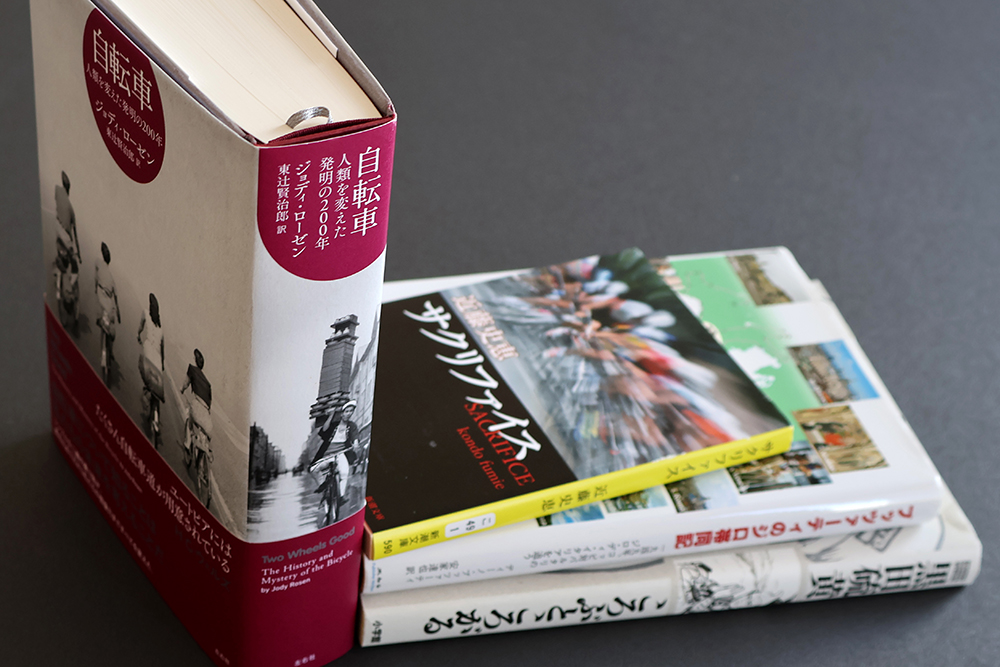

18『ブッツァーティのジロ帯同記 1949年、コッピ対バルタリのジロ・ディ・イタリアを追う』

ディーノ・ブッツァーティ 著 安家達也 訳/未知谷

19『ころぶところがる』

黒田硫黄 著/小学館

20『自転車 人類を変えた発明の200年』

ジョディ・ローゼン 著 東辻賢治郎 訳/左右社

21『サクリファイス』

近藤史恵 著/新潮文庫

今年初め、古くなった自転車を買い替えたのを機に、自転車レースを見るのにハマりました(先日まで開催のツール・ド・フランス、盛り上がりました!)。【18】は、「ジロ・デ・イタリア」というイタリア全土を3週間かけて一周する自転車レースの1949年大会に、福音館書店刊行の『シチリアを征服したクマ王国の物語』の作家が記者として帯同した記録。当時の自転車レースの様子も興味深かったですが、敗戦後のイタリアの気分が伝わってきたのもしみじみ良かったです。

【19】は、以前アニメ化もされた『茄子 アンダルシアの夏』(講談社)の作者・黒田硫黄が、自転車雑誌に連載していた漫画。SF仕立ての連作から、自転車を自作するマニアックな話もあり、専門的なことは半分もわかりませんでしたが、自転車愛が十分すぎるほど伝わってきました。【20】は、世界初の自転車、自転車好きのブータン国王、アメリカ大陸横断イベントなどなど、自転車に関するあらゆる歴史や文化について書かれた500ページ越えのノンフィクションで、毎週末、1章ずつ読むのが至福の時間でした。【21】は未読(シリーズらしく、楽しみです)。

22『千葉からほとんど出ない引きこもりの俺が、一度も海外に行ったことがないままルーマニア語の小説家になった話』

済東鉄腸 著/左右社

23『優しい地獄』

イリナ・グリゴレ 著/亜紀書房

本を呼ぶのは本だけではありません。クラシックコンサートで、ジョルジュ・エネスクというルーマニアの作曲家の曲を聴いたことから、ルーマニアについて知りたくなりました。【22】は、日本の引きこもりの青年が独学でルーマニア語を学び、はてはルーマニア語で小説を書いて、現地でも読まれるようになったという、タイトル通りの話ですが、想像以上に面白くて一気に読みました。【23】は、社会主義政権下のルーマニアで生まれた文化人類学者の著者が、学んだ日本語で、自身の子ども時代や青森で幼い娘たちと暮らす現在の生活のことなどを書いた自伝的エッセイで、2冊は、文章によってつくられる世界観が全然違うのですが、どちらも外国語を学んだことから、新しい世界の扉が開いていくのが感動的で、自分も何か外国語を学んでみたくなりました。

24『アメリカ南部の台所から』(アンダーソン夏代 著/アノニマ・スタジオ)|25『LAフード・ダイアリー』(三浦哲哉 著/講談社)|26『舌の上の階級闘争 「イギリス」を料理する』(コモナーズ・キッチン 著/リトルモア)27『じゃむパンの日』(赤染晶子 著/palmbooks)|28『初子さん』(赤染晶子 著/palmbooks)29『失われた時を求めて9 ソドムとゴモラⅡ』(マルセル・プルースト 著 吉川一義 訳/岩波文庫)

……ということで、日々、生き物のように増殖を続けるわが家の本棚の本たちをご紹介しましたが、一年後はいったいどんな本棚になっているのか、自分でも楽しみです。

*

\限界本棚はほかにも…/

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

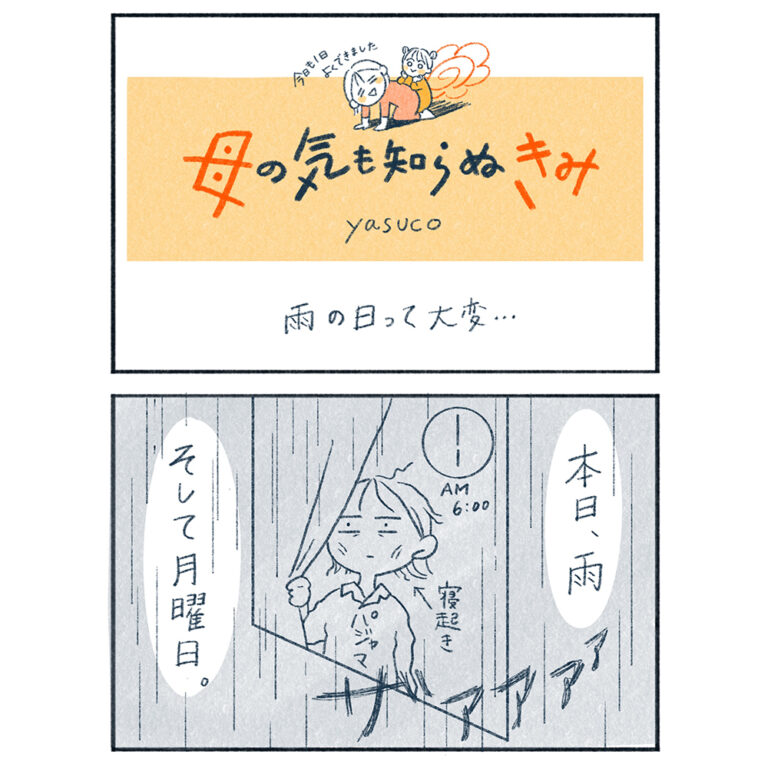

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

母の気も知らぬきみ

母の気も知らぬきみ