月刊絵本「こどものとも」を創刊し、多くの子どもたちに愛される絵本や童話の数々を送り出した編集者・松居直(まつい ただし)。この連載では、松居が2004年9月から2005年3月にかけて福音館書店の新入社員に向けて行った連続講義の内容を編集し、公開していきます。

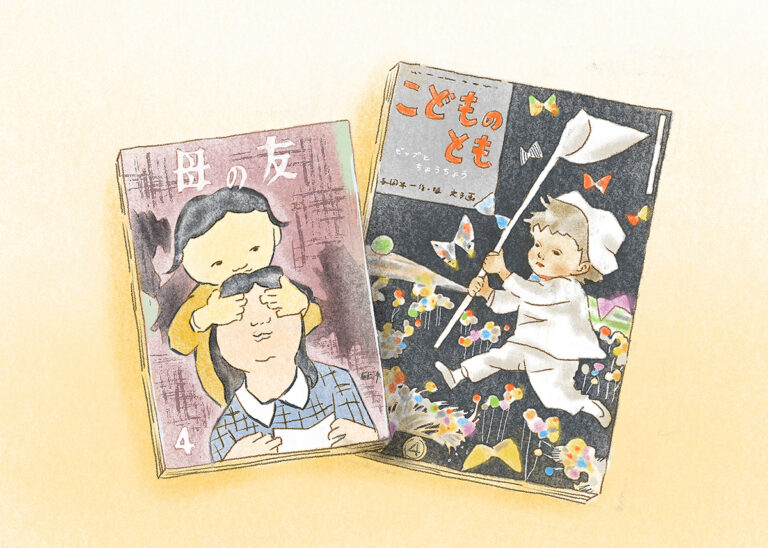

実は「母の友」が20,000部ぐらい出るようになったときに、ものすごく大きな壁にぶつかりました。福音館が出している「母の友」が売れているということが広く知られるようになり、他の出版社が自身の月刊の絵本や雑誌に「母の友」によく似た付録を付けるようになったのです。

もちろん付録ですから、「母の友」よりサイズが小さかったり、ページ数が少なかったりするのですけれども、中にはタイトルまで似たものがありました。出版界というのはこういうものか……と、私はそのときに思ったのです。

そして瞬く間に「母の友」の部数が止まるわけです。「母の友」の価格は当時20円でしたが、他社の付録はただですから、まったく勝負にならない。ぴたっと止まってしまったのです。せっかく一所懸命やってきたのに、まいったなと思いました。

腹立ちまぎれに、他社が絵本の付録に「母の友」のような冊子を付けるのだったら、こちらは「母の友」の付録に絵本を付けたらどうか? と誰かが言い出して(私だったかもしれません)、初めはみんな笑っていたのですけれども、そのうちにだんだん本気になって、絵本を出そうかという話になっていったのです。手をこまねいているわけにはいきませんから、「母の友」の付録に「こどものとも」を付けようと。──だから「こどものとも」は、最初は「母の友絵本」なのです。

他社の月刊絵本の定価が当時45円ぐらいだったかな。「母の友」が20円で、「こどものとも」が30円、あわせて50円でいいじゃないかと。他の出版社にしてみれば、やぶ蛇だったのではないでしょうか。やぶをつついて、「こどものとも」という蛇が出たのですから。

すでに「母の友」によって、ある程度、幼稚園・保育園の先生に福音館書店が知られていたことや、すぐれた保育者が地方にもいらして、その方々が「母の友」を気に入ってくださっていて、「こどものとも」を出したときも、すぐに応援をしてくださったことが大きいと思います。それから、幼児教育、保育、あるいは心理学の研究者が「福音館書店という新しい出版社が何か新しいことをやっているよ」と話題にしてくださっていたらしく、そういった方々も応援してくださいました。

保育者というのは律義な方、まじめな方が多いですから、こちらがまじめにやっていきますと、耳を傾けて聞いてくださいます。人の話を聞くことができなければ保育者にはなれませんから、保育者はきちんと相手の話を聞くという力をもっているのです。

これは、社員の皆さんにも申し上げたい。大学の学生さんには、よく話していることです。「人の話が聞けなければ、仕事はできないよ」ということです。自分の意見を言うよりも、人の話を聞くことのほうが大切です。

私の経験で言えば、人の話を聞ける人はだいたい仕事ができます。相手の話が聞けると、そこにつながりができていきます。気持ちが通うのです。「あ、僕の話を聞いてくれた」、そのことだけでもつながりができる。そういうつながり、信頼関係がないと、仕事は一緒にできないです。

大阪大学で哲学を教えていらっしゃる鷲田清一(わしだ きよかず・*1)さんが、『「聴く」ことの力 ─ 臨床哲学試論』(阪急コミュニケーションズ/ちくま学芸文庫)という本を出していらっしゃいます。私はその題にひかれて読んで、こういう哲学者がいらっしゃるのかと感銘を受けました。一度、福音館の創立50周年の記念講演会(*2)に来ていただきました。

聞く力は本当に大切です。特に出版社にいる人は、人の話を聞くということ、これを心がけていただきたい。なぜそれが大切かは、鷲田さんの本をお読みください。

ここまで早口で話してきましたけれども、今、申し上げたいことは、編集と販売はひとつのものだということです。編集があって販売があり、販売があって編集があるのです。それが2つに分かれてしまって一体化していないと、出版社はだいたい衰えていきます。

私はそれを、小辞典文庫を作っていくことでわかったのです。当時は私ひとりで編集から何から全部やっていたのですけれども、本は作ればいいというものではなく、作った本は、必ず売らなければならないのです。そのときに「読者」を私は意識するようになったのです。読者を忘れたら、もう出版はできないと思います。販売も編集も制作(*3)もできないと思います。

制作にしても、子どもが本を手にするわけですから、子どもが手にしたときのことを考えないとだめだと思うのです。子どもが手にしたときに、例えば本が堅くて開きにくかったりすると、子どもは抵抗感を抱くものです。本は、ものすごく生理的なものです。本の生理的な特質というものを見極めていかないと、読者を惹きつけることはできません。

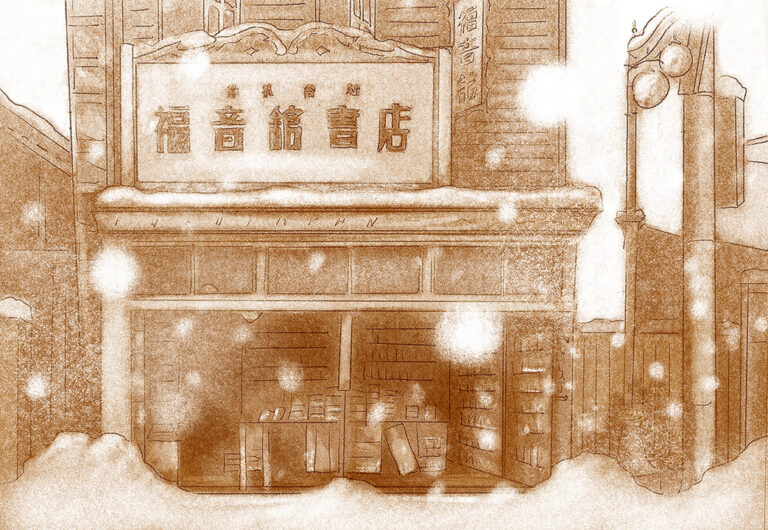

三崎町の一番初めの社屋のそばに、三水舎という製本屋さんがありました。ここでは岩波書店の『広辞苑』を作っていました。本当にすばらしい製本所でした。出版社がそういった製本所と関係性を築き、仕事を依頼し、応援するということも、つきつめれば読者のためなのです。

イラスト・佐藤奈々瀬

*1 鷲田清一(わしだ きよかず) 哲学者。1949年、京都府に生まれる。大阪大学名誉教授、京都市立芸術大学名誉教授。著書に『じぶん・この不思議な存在』(講談社現代新書)『「待つ」ということ』(角川書店)『ひとはなぜ服を着るのか』(ちくま文庫)などがある。

*2 福音館書店の創立50周年記念の講演会は、鷲田清一氏を迎えて2002年に北海道で開催。演題は「寂しい時代と聴く力」。

*3 制作とは、物としての本を作るために必要な業務。福音館書店の場合、用紙の手配、印刷・製本等の発注、進行管理などが含まれる。

▼前の回へ▼

▼第1回から読む▼

手から手へ 松居直の社内講義録

手から手へ 松居直の社内講義録

手から手へ 松居直の社内講義録

手から手へ 松居直の社内講義録

手から手へ 松居直の社内講義録

手から手へ 松居直の社内講義録