月刊絵本「こどものとも」を創刊し、多くの子どもたちに愛される絵本や童話の数々を送り出した編集者・松居直(まつい ただし)。この連載では、松居が2004年9月から2005年3月にかけて新入社員に向けて行った連続講義の内容を編集し、公開していきます。

今日は、まず、戦後のことをお話ししたいと思います。私が生きている原点、仕事をしている原点には、敗戦のときの経験があります。戦中派ですから兵隊検査を受けました。しかし体が弱く、小さいときから病気ばかりしていて第二乙種(*1)でしたから、召集が来なかったのです。

敗戦のときは、18歳でした。旧制中学を卒業して1年間浪人をしておりましたので、家で玉音放送を聞きました。戦争が終わったということに対して、喜びは本当に、まったくなかったです。「あ、そう」と、人ごとのような感じでした。

しばらくして一番困ったのは、「ああ、死ななくてもよくなったんだ」ということでした。そのころの男子というのは、20代になったら兵隊に行って戦場で死ぬのが当たり前で、それ以上生きられるとは思っていなかった。──つまり、戦場へ行って、死ぬときまで生きている、ということです。死ぬために生きていた。これは、非常にはっきりした意識です。必ず死ぬ。100パーセント死ぬ。そのために、生きているんです。

ところが、戦争が終わった。戦争が終わったということは、死ななくてもよくなった。死ななくてもいいということは、生きるということです。しかし、人間はどう生きるかということを、教えられたことがない。だから、実感がない。

私の兄たちは、戦死をしました。1番上の兄は、海軍の最新鋭潜水艦の軍医長をしていました。太平洋のどこかに沈んでいるんだと思います。2番目の兄は、師団司令部の経理の将校で、レイテ島(*2)で死んでいます。3番目は、友達に一緒に入ろうと誘われて豊田自動織機に入って技師をしていたのですが、戦争中の無理がたたって病気になり、戦後に死にました。親父はがっくりして、やはり戦後に死にました。

──ですから、死ということは、いつも私の頭の中にありました。ところが、自分は死ななくてもよくなった。生きるんです。でも、どういうふうにして生きていったらいいのか、わかりませんでした。いつまで生きるのかわからないし、死ぬまで何をしていいのかわからない。生きがいとか、目的とか、希望とか、そういうものも一切実感としてありませんでした。

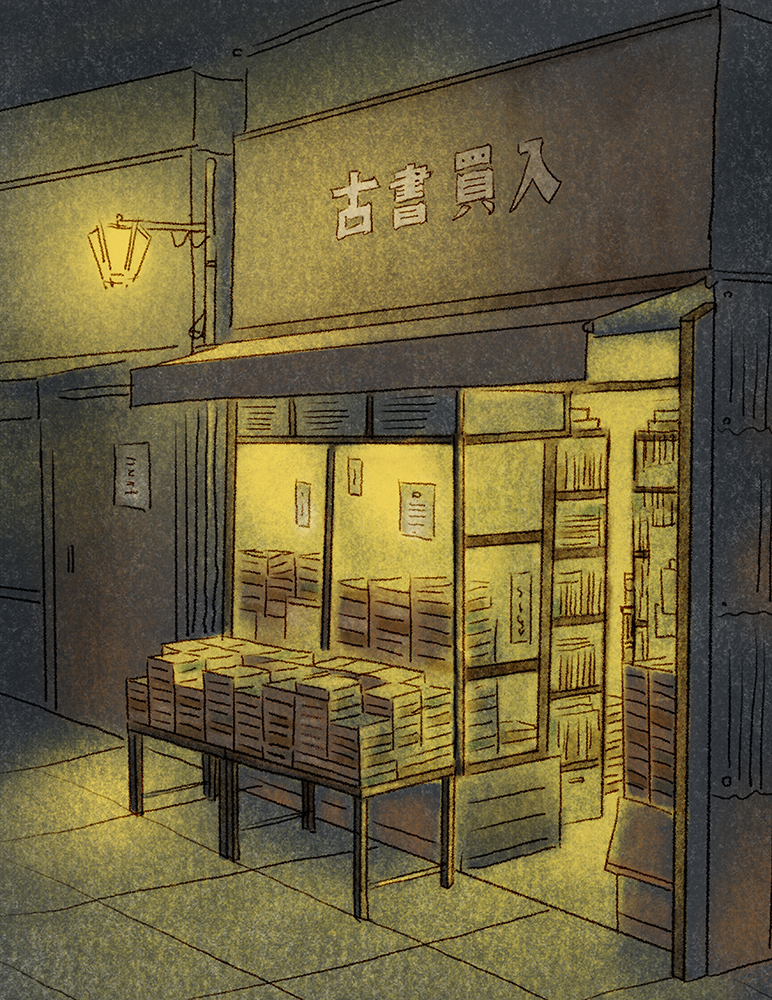

敗戦の4日後か5日後だったと思いますが、夕方ふらっと散歩に出ました。私は外に出ると古本屋さんへ行く癖があるものですから、行きつけの古本屋さんに行きました。賀茂川沿いの植物園のすぐそばの大きな古本屋さんです。そうしたら、夜なのに煌々と電気をつけて営業していたんです。それまでは灯火管制(*3)ですから、夜なんて商売しませんでしょう。それが、明るい電気をつけて、夜、商売をしていた。私は驚いて、そのときに、「ああ、戦争は済んだんだ」と実感したのです。

店の中に入ったら、戦争中には見たことがなかったような本がずらっと並んでいて、その中に全22巻の『大トルストイ全集』がありました。中央公論社で原久一郎先生(はら ひさいちろう・*4)が全訳された本です。それを見つけて、私は、これを読んだら「生きる」ということがどういうことかわかるかもしれないと思いました。

なぜ、そう思ったかといいますと、旧制中学の5年生のときに、私は勤労動員で1年間、工場で働いていました。宝塚に川西航空機という会社の、非常に大きな工場がありました。今は競馬場(*5)になっています。そこでは海軍の精鋭戦闘機の紫電改(*6)を作っていて、私たちはその部品を作っていたんです。

5年生で卒業して、京都へ帰ったわけですけれども、そのときに機銃掃射も受けました。大阪や神戸の大空襲も目の当たりにしましたが、私たちが京都へ引き揚げた後、川西航空機も爆撃を受けました。後で見に行きましたら、爆弾は正確に全部集中して当たっていました。僕は、アメリカ軍の爆撃がこんなに正確なものかと、本当にびっくりしました。

ですから、そのころの少年というのは、いつも死と向き合っていたような感じです。それでも、本は読んでいたんです。徹夜で働かなくてはならないときでも、休憩時間には本を読んでいた。本当に、むさぼるように読んでいました。国粋主義的な本をたくさん読みました。なぜかというと、戦争で自分は死ぬんです。死ぬからには、なぜ死ぬのかという理由が知りたかった。私たちは、国のために死ぬということを教えられたものですから、それはいったいどういうことかを知りたかったんです。

その一方で、当時の中学生は、岩波文庫を片っ端から読むというのがひとつの流れでした。ことに、岩波文庫の明治以降の近代文学をみんなよく読みました。私は古典も好きだったものですから、中学2年生のころから『古事記』『日本書紀』から始めて、日本の古典はかなり読みました。わからなかったけど、わからなくても読むというのは、そのころの中学生のひとつのスタイルなんです。岩波文庫をどれだけ持っているかというのもステイタスでした。 兄達がたくさん本を読んでいましたから、そういうものは家にそろっていたんです。日本の近代文学、徳田秋声だとか島崎藤村、夏目漱石、森鴎外なども読みました。中でも徳冨蘆花(*7)は、私は割合好きだったんです。破天荒な人生を歩んだ異質な作家です。『みみずのたはこと』は一番おもしろい随筆だと思います。

徳冨蘆花になんとなく惹かれて古本屋さんに行っては、片っ端から著書を買ってきて読む中に、『順禮紀行』(*8)という本がありました。紀行文で、前半は、蘆花がエルサレムへ行く話です。後半は、蘆花がエルサレムからモスクワへ、もちろん飛行機じゃなくて汽車で行って、さらにモスクワから200kmほど南のヤースナヤ・ポリャーナというところを訪れます。ヤースナヤ・ポリャーナにはトルストイ(*9)が住んでいて、そこに会いに行くんです。日露戦争の直後です。そして、そこで蘆花がトルストイと話をしたことが書いてあるわけです。

2人が何の話をしているかといえば、平和について、戦争と平和の話をしている。そのころ「平和」なんて言葉は使えなかったはずなんです。戦時中に、うっかり「平和」なんて口にしようものなら、にらまれますから。でも、そこでは平和の話をしているんです。本当に不思議でした。しかし、ものすごく惹かれたんです。「徳冨蘆花が尊敬しているこのトルストイという人は、いったいどういう人なんだろうか」と私は思いました。

イラスト・佐藤奈々瀬

*1 第二乙種は、旧日本軍の徴兵検査による分類のひとつで、補充兵の扱いとされた区分。

*2 レイテ島は、太平洋戦争の激戦地のひとつ。日米両軍が激突した。

*3 灯火管制は、戦時下の空襲対策としてとられた規制。夜間、家屋の明かりが外に漏れないよう消灯や遮光等が求められた。来襲する戦闘機の目標視認や航路判断を困難にする目的。

*4 原久一郎(1890-1971) ロシア文学者。トルストイやドストエフスキーの作品の翻訳を多く手掛けた。

*5 現在の阪神競馬場。川西航空機宝塚製作所の跡地に建設された。

*6 紫電改は、戦闘機「紫電(しでん)」の後期型「紫電二一型」の通称。太平洋戦争後期における日本海軍の主力戦闘機。

*7 徳冨蘆花(1968-1927) 本名・徳富健次郎。小説家。『不如帰』など。

*8 『順禮紀行』(じゅんれいきこう)は、1906年に東京警醒社書店より刊行。「蘆花」ではなく、本名の「健次郎」が著者名に用いられている。

*9 レフ・トルストイ(1828-1910年) ロシアの文豪。同姓の人物との混同を避けるべく「大トルストイ」という呼び名もある。『戦争と平和』『アンナ・カレーニナ』など。

▼次の回へ▼

▼前の回へ▼

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!