月刊絵本「こどものとも」を創刊し、多くの子どもたちに愛される絵本や童話の数々を送り出した編集者・松居直(まつい ただし)。この連載では、松居が2004年9月から2005年3月にかけて福音館書店の新入社員に向けて行った連続講義の内容を編集し、公開していきます。

敗戦のときに、もうひとつ感じたことがあります。自分が何も知らないということです。これはショックでした。戦後に進駐軍が来ました、東京方面はアイケルバーガー司令官(*1)の第八軍、京都はクルーガー(*2)が司令官の第六軍が進駐してきました。それを見たときに、何という物量かと思ったんです。こんな国と4年間も戦争をしていたのかと。そして、アメリカのことを自分は何にも知らないじゃありませんか。リンカーンやワシントンという大統領がいたことは知っていますが、どういう国かということを知らなかった。教えられていないですから。だから、私はそのときにも、自分で勉強しなければだめだということを思いました。

中国とも長年戦っていたのに、中国のことも何も知らないんです。私は、漢文は大好きでしたから、「論語」や「史記」や「十八史略」(*3)などをかなり読んでいましたし、「三国志」や「水滸伝」にも惹かれていました。けれども、現在の中国のことを知らないんです。毛沢東のことも全然知らない。現在の中国のこと、戦争をしていた相手の中国のことを何も知らない──これは本当にショックでした。

もうひとつショックなことは、35年以上も植民地支配をしていた韓国のこと、朝鮮半島のことを知らなかった。それを戦後に気づきました。

大学の予科(*4)の時に、その頃刊行されていた朝鮮史の本を私はほとんど読みました。毛沢東の著作も大学の頃に読みました。大学の世界史の先生がアメリカ史専門の方でしたから、アメリカ史のことはその先生から学びました。それはやがて子どもの本を編集する時に、とても力になりました。

その先生は、後に京都大学で文学部長になられた今津晃さん(いまづ あきら・*5)ですけれども、本当によく教えてくださった。朝鮮戦争が始まって、アメリカのトルーマン大統領が非常事態宣言(*6)という政策をとります。それが朝刊に出ていました。その日の朝、今津先生と道でばったり会ったら、「新聞読んだ?」とおっしゃるんです。「はい、読みました」と言うと、「トルーマンがああいう宣言をしたでしょう。あれはアメリカ史の中ではこういう意味があるんです」ということを、大学に着くまで歩きながら学生の私に話をしてくださいました。そういった先生方に出会っていたので、大学はおもしろかったです。

ユネスコ(*7)を知ったのも大学時代で、私が今でもユネスコと関係があるのは、大学でユネスコ学生クラブというのを友達と一緒につくったことがきっかけです。当時日本は占領下で閉鎖されていたわけですから、その中で国連とユネスコ、特にユネスコを海外への窓口のように感じておりました。国際交流、国際理解というのはどういうことなのか、ユネスコの運動を通して考えていました。京都大学にもクラブがありましたから、お互いに行き来してやっていました。

学生運動でしょっちゅうデモへも行き、過激なストライキもやっておりました。私たちが予科のときにストライキをしたら、学長の田畑忍先生(*8)が、ハンガーストライキをなさるんです。「君たちがストライキをやるんだったら、僕はハンガーストライキをやる」と言って、学長室から出てこない。あの先生、体が弱い人なんだけれども、本当にやるんです。これにはまいった。2日ほどしてから田畑先生に、「もうやめてください」と言いに行きました。「先生の気持ちはわかりますから、ハンガーストライキはやめてください、お体に差し障りますから」と。そういういろいろな出来事の中で、人間との関係を学びました。

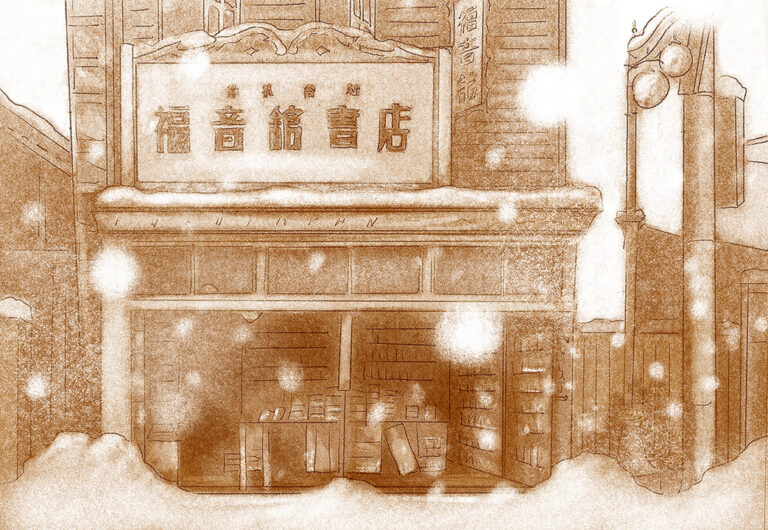

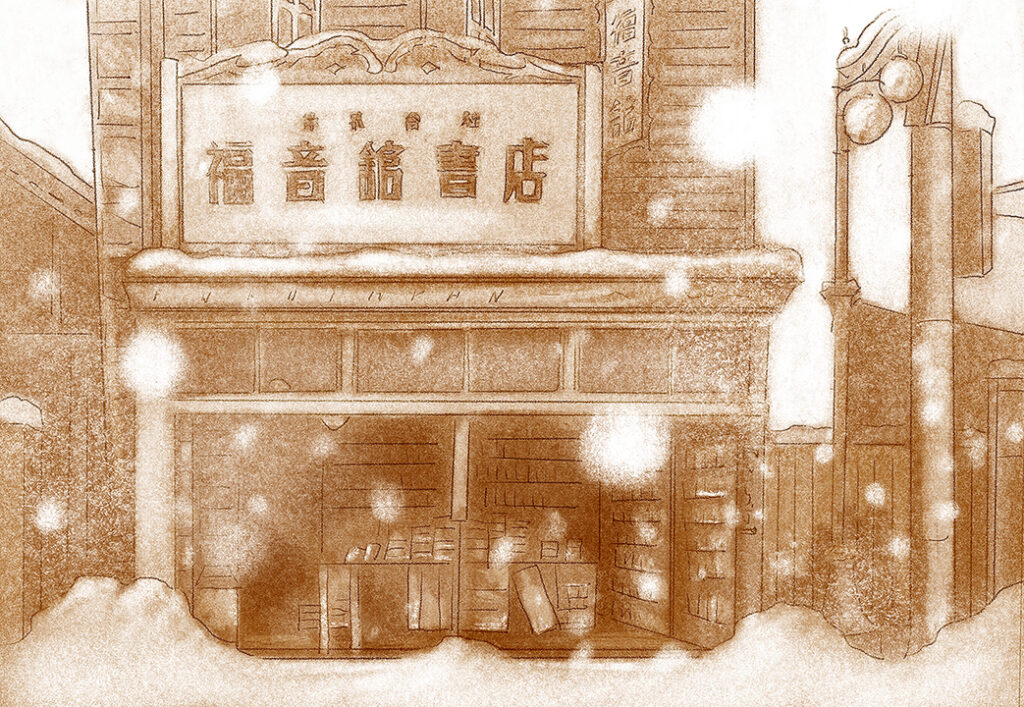

1951年に授業料が払えないまま同志社を卒業して、金沢の「福音館」(*9)という本屋へ行くことになりました。僕の連れ合いは、福音館の経営者の佐藤喜一の長女(*10)ですけれども、そもそもは、その人から「ホワイト・クリスマスを見に来ませんか?」と誘われて、金沢に遊びに行ったわけです。ちょうど、ビング・クロスビーの「ホワイト・クリスマス」という歌が大はやりのころでした。本心を言うと、かなり関心がありましたけれども、結婚できるとは思っていなかったんです。

そうしたら佐藤喜一から、「一日も早く来て手伝ってくれ、出版をやりたい。僕は編集ができないから編集をやる人がほしいんだけれども、君は本が好きそうだから手伝わんか」と言われたんです。

ただし、出版を手伝うというのには、ひとつ条件がありました。「給料は払えん」と言うんです。「これから出版をやるんだから、海のものとも山のものともわからない、将来は保証できない」と。正直な人だと思いました。「給料は払えないけれども、毎月三千円ずつ小遣いはやる。寝るところと食べることは責任をもつ」──それが条件でした。

親父さんと話をしてみて、非常に商才のある人だと思いました。それで、海のものとも山のものともわからないけれども、金沢の福音館に入って手伝おう、何かそこに道が開けるかもしれないと、思ったのです。

僕が金沢へ行くと言ったら、大学の先生方は反対されました。「何で金沢へ行くの? 君は大学に残るんだと思っていたけど」とおっしゃる。そのときは若かったので、大学なんて窮屈なところより、自分で道を開こうという気負いがありました。

そのときに恩師の岡本清一先生が、「金沢へ行くなら、ちょっと君の耳に入れておきたいことがある。あなた、カーライルのこと知ってる?」とおっしゃったんです。トーマス・カーライル(*11)は、ロンドンで勉強して歴史家になるわけですけれども、その後自分の故郷へ帰ります。「15年後、力をつけてロンドンへ出てきたときには、イギリス最高の哲学者になっていたんだよ」とおっしゃった。さらに、「カーライルは最初に出した本で、一躍イギリスの大変優れた哲学者になった。だから15年間、金沢で辛抱する気があるのなら行きなさい」と。本当に先生というのはありがたいものだなと思いました。どういうふうに生きたらいいのかということをおっしゃっているんだなと思いました。

イラスト・佐藤奈々瀬

*1 ロバート・アイケルバーガー(1886-1961) アメリカ陸軍の軍人。1944年に第八軍の司令官となり、フィリピン戦線で戦う。終戦後は司令部を横浜に置き、東日本に駐留する米軍を統括した。

*2 ウォルター・クルーガー(1881-1967) アメリカ陸軍の軍人。1943年に第六軍の司令官となり、軍を率いてニューギニアやフィリピンの戦線で戦う。終戦後、京都に進駐。その後、大阪に司令部を置き、西日本に駐留する米軍を統括した。

*3 『十八史略』は、南宋の学者の曾先之(そう せんし)がまとめた中国の歴史書。宋代までの歴史がまとめられている。

*4 大学予科とは、旧制大学において本科への進学前に予備教育を行っていた高等教育機関。

*5 今津晃(1917-2003) 米国史を専門とした歴史学者。京都大学名誉教授。当時は同志社大学専任講師。後に米国ウィスコンシン大学に留学、帰国後は京都大学文学部の教授となり、学部長も務めた。

*6 非常事態宣言は、1950年にアメリカのハリー・S・トルーマン大統領が朝鮮戦争に伴い発したもの。国家を非常事態体制とし、経済力や軍事力を総動員するもの。

*7 ユネスコは、国際連合教育科学文化機関。教育・科学・文化の協力や交流を通じ、国際平和と人類の福祉の促進を目的とした国連の専門機関。

*8 田畑忍(1902-1994) 法学者。同志社大学名誉教授。当時は法学部の学長。

*9 金沢の福音館は、現在の福音館書店の前身。カナダ人宣教師が1916年に設立し、初期は聖書や讃美歌集を扱っていたが、1940年に佐藤喜一に譲渡され、徐々に一般書店へ移行。1952年に出版部門が独立した後も営業を継続したが、ビルの再開発に伴い2012年に休業。

*10 佐藤身紀子(1931-2022) 後に松居直と結婚し松居姓となる。染色画家として活躍。

*11 トーマス・カーライル(1795-1881) イギリスの歴史家。『英雄崇拝論』など。

▼次の回へ▼

▼前の回へ▼

▼第1回から読む▼

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!