もし自分の蔵書を、ひと箱(35㎝四方)に絞らないといけないことになったら、そこには何を入れますか? 本好きが集まる出版社の社員たちが、本棚として成立する“限界”まで本を減らした、「限界本棚」を覗いてみましょう。第8回は、「たくさんのふしぎ」編集部・Yの本棚をご紹介します。

*

西日本の片田舎出身です。子どものころの大きな楽しみは、週に一度の図書館通い。持参した買い物かご(スーパーマーケットにあるタイプ)に本を詰め込んで、読んでは借り、借りては読みの毎日でした。今も昔も多弁で落ち着きがないので、親としても黙って静かにしている読書の時間は歓迎すべきものだったようです。大人になった今、手が伸びるのは小説だけでなく、漫画に図鑑、ノンフィクション……読むペースを「積む」ペースが明らかに上回っていますが、自分専用の図書館をつくっているのだと思い込むようにしています。

そんな蔵書の中から、ひと箱に収まるだけ選ぶとしたら……

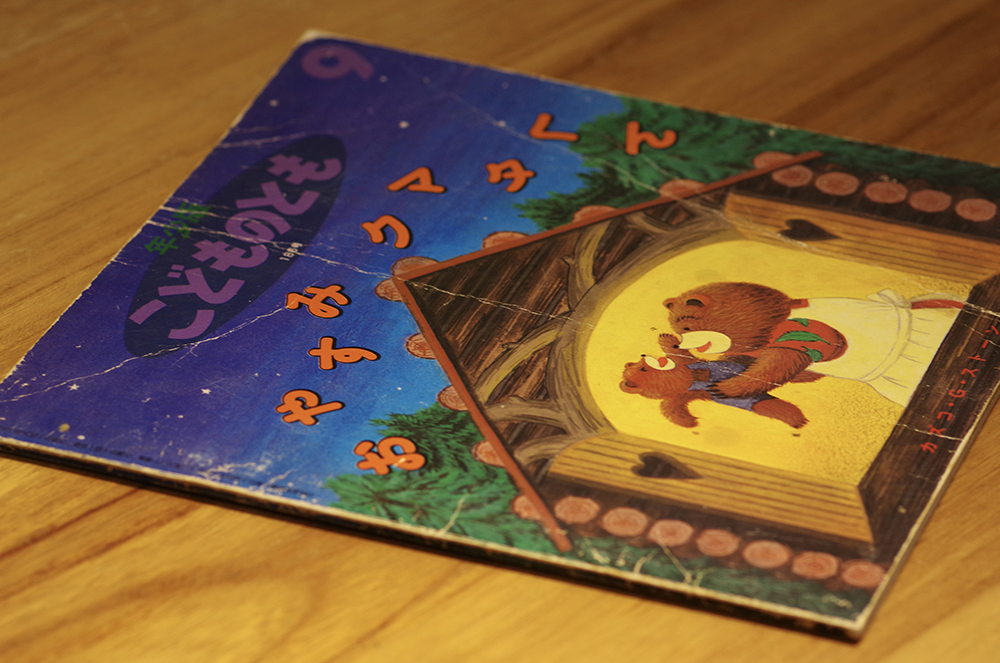

1『おやすみクマタくん』

カズコ・G・ストーン 作/福音館書店(品切)

元々は姉が保育園から持ち帰ってきた月刊絵本です。僕の方が気に入ったようで、母に何度も読んでもらいました。ぼろぼろだけど、「この本」じゃないと。

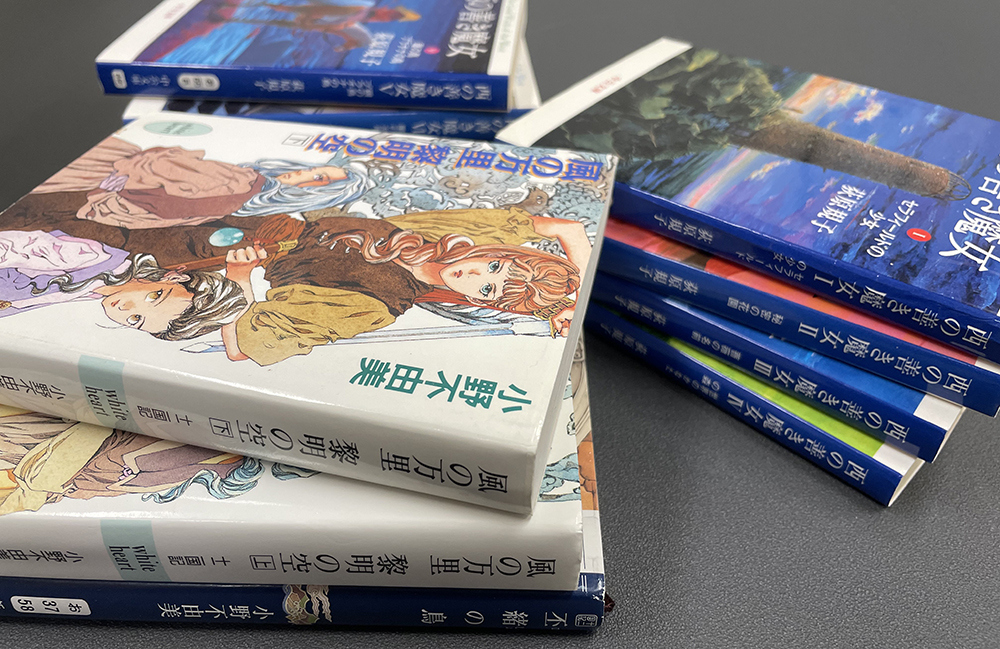

2~9『西の善き魔女Ⅰ~Ⅷ』

荻原規子 著/中公文庫

※現在は角川文庫より刊行

10『丕緒の鳥 十二国記』

小野不由美 著/新潮文庫

11、12『風の万里 黎明の空 十二国記(上)・(下)』

小野不由美 著/講談社文庫

※現在は新潮文庫より刊行

ファンタジーの世界は、自分のいるこの世界と異なるからこそ、人間の本質を描くように思います。少なくとも、小学生から高校生にかけて、「人間とはこういうものなのか」と私に教えてくれたのはファンタジーでした。『西の善き魔女』は、10歳頃に姉が借りてきていたのを横取りしたのが初読です。貴族たちが、異端として禁じられているはずの「童話」の要素を盛り込んだ仮装パーティーを催すシーンで「知識の独占こそ権力なのか!」と衝撃を受けたことをよく覚えています。

『丕緒の鳥』と『風の万里 黎明の空』は、人間の心が特に多く描かれていて「十二国記」シリーズの中でも読み返すことの多い作品です。

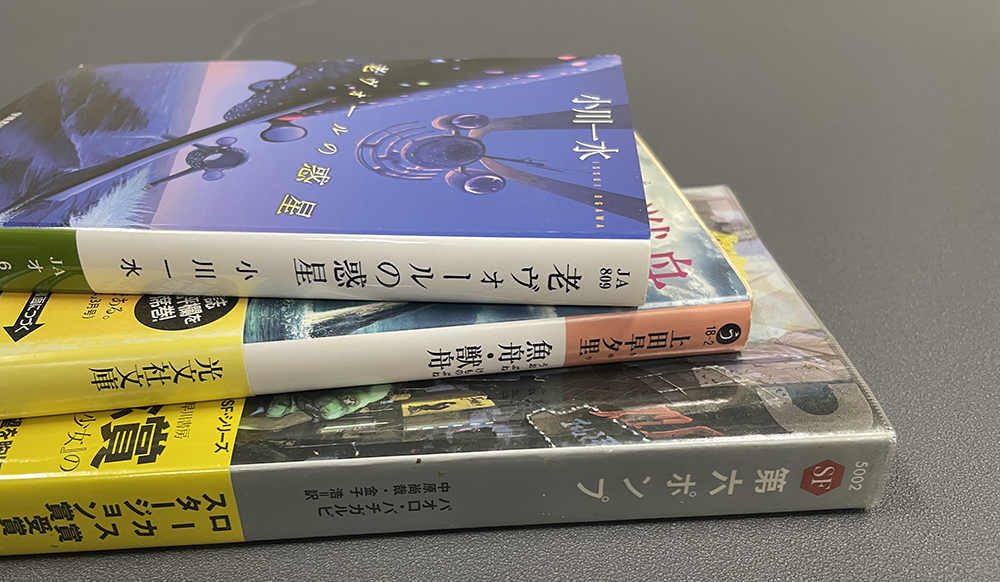

13『第六ポンプ』

パオロ・バチガルピ 著 中原尚哉・金子浩 訳/早川書房

※現在は文庫で刊行

14『老ヴォールの惑星』

小川一水 著/ハヤカワ文庫

15『魚舟・獣舟』

上田早夕里 著/光文社文庫

ファンタジーが人間とはこういうものと教えてくれたように、SFは僕に「人間としてどうありたいのか」を問うてくれます。『第六ポンプ』は人間の愚かさを、『老ヴォールの惑星』は人間への期待を、『魚舟・獣舟』は人間への懐疑を柱にしていますが、どれも読むたび、さて自分は……と考え込む状況に陥ります。

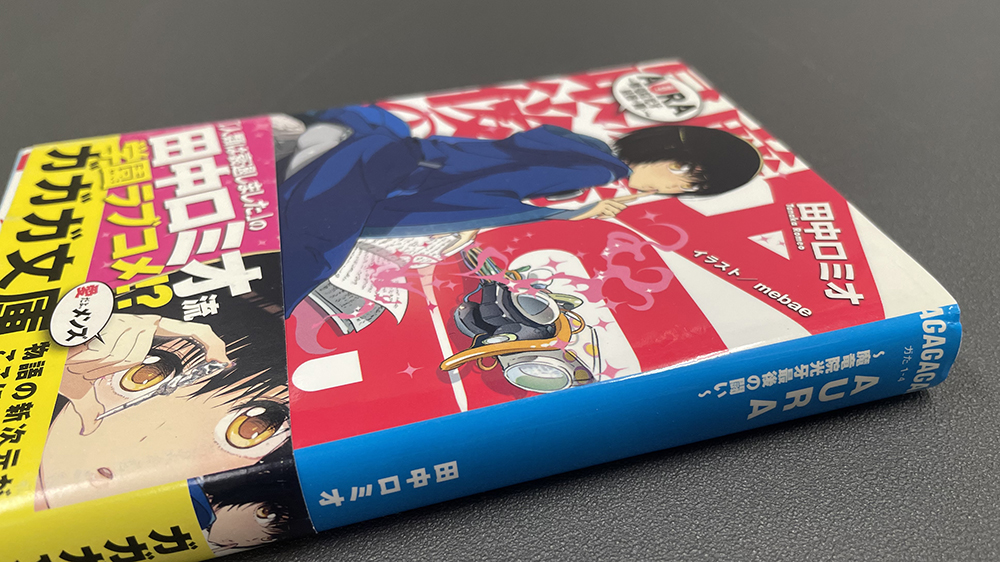

16『AURA ~魔竜院光牙最後の闘い~』

田中ロミオ 著 mebae 画/小学館文庫

※現在は電子版・オーディオブックで刊行

小学生のころまで、おねしょをしていたことは笑って話せるのに、高校生時代の大失敗のことは30歳をこえてもまだまだはずかしい。どのときもおなじ「自分」のはずなのに不思議です。心理学を研究している友人と話していたら、中学生のころに精神の発達段階の切り替わりが起こるので、小学生の自分は他人のようで、高校生の自分はまさに自分ごとと感じるのかもしれないと教えてくれました。

『AURA』は、いわゆる「中二病」を客観視したストーリーを通して、現実と空想と理想があいまいな世界に生きる子どもが、現実に直に接続せざるをえない大人になっていく過程を描いています。おりおり、読み返す作品です。

17『北海道羽幌地域のアンモナイト』

森伸一 著 羽幌古生物研究会 編/北海道新聞社事業局出版センター

18『アンモナイト学 絶滅生物の知・形・美』

国立科学博物館 編 重田康成 著/東海大学出版会

学生のころ、しばらく札幌に住んでいました。北海道が白亜紀の化石(とくにアンモナイト)の名産地なのは広く知られたことです。化石の魅力は、生物学的・地学的な美しさに加えて、人間の手を通して岩石中から削り出されることで付与される作業者の美意識の反映にあります。「化石採集」では、宝探しの楽しみも加わり、北海道ではたくさんの愛好家が山越え野越え川も越え、石探しにいそしんでいます。

『北海道羽幌地域のアンモナイト』は、高校教員の著者が趣味で集めたアンモナイト標本を詳しく紹介した自費出版本ですが、アマチュアだからこその純粋な喜びと誠実さに満ちたすがすがしい作品です。『アンモナイト学 絶滅生物の知・形・美』はタイトルが素晴らしいですよね「知・形・美」!

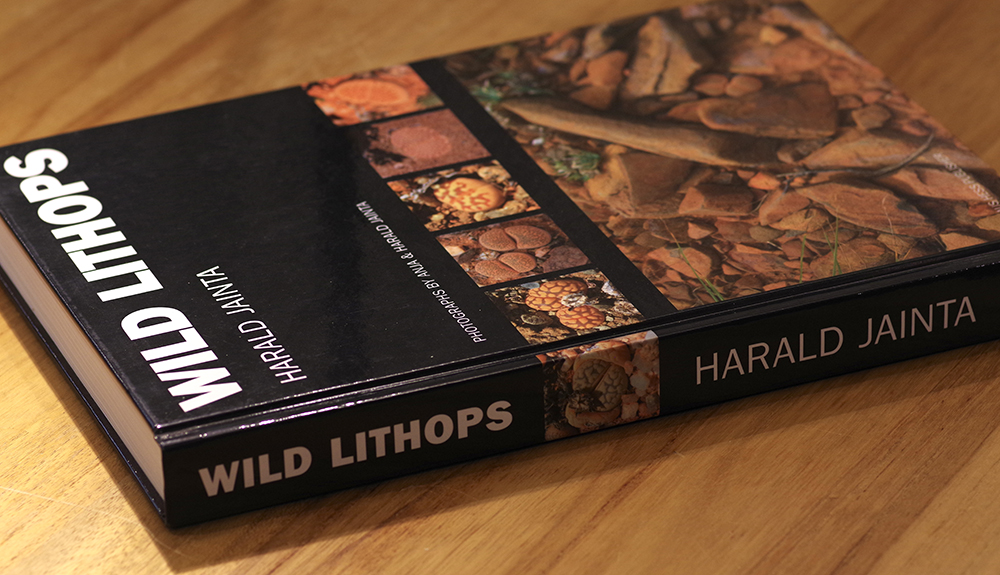

19『WILD LITHOPS』

Harald Jainta/KLAUS HESS PUBLISHER

自身、もの集めが大好きな気質なので、高い水準にあるコレクターの本も大好きです。『WILD LITHOPS』は、ドイツ人会社員が休みの度に、リトープスという植物の自生地(アフリカ)に出かけて撮りためた写真をまとめた、すべて野生の状態を紹介する一大図鑑です。すごいのひと言! 出版時、著者に直接連絡して船便で送ってもらいました。

20『動物生態学 新版』(嶋田正和・山村則男・粕谷英一・伊藤嘉昭 共著/海游舎)|21『ROSY BOAS: PATTERNS IN TIME』(Bob Montoya, Gerold Merker, Randy Limburg/ECO Herpetological Publishing & Distribution)|22『The Pythons of Asia and the Malay Archipelago』(Dave G. Barker, Mark Auliya, Tracy M. Barker/VPI Library)|23、24『グリーンワールド(上)・(下)』(ドゥーガル・ディクソン 著 金原瑞人・大谷真弓 訳/ダイヤモンド社 品切)|25『嵐の伝説(1)』(佐藤将 著/講談社)|26、27『ハルシオン・ランチ(1)・(2)』(沙村広明 著/講談社)

ここにいるぞ、と声の大きい本が多くなった気がします。

*

\限界本棚はほかにも…/

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

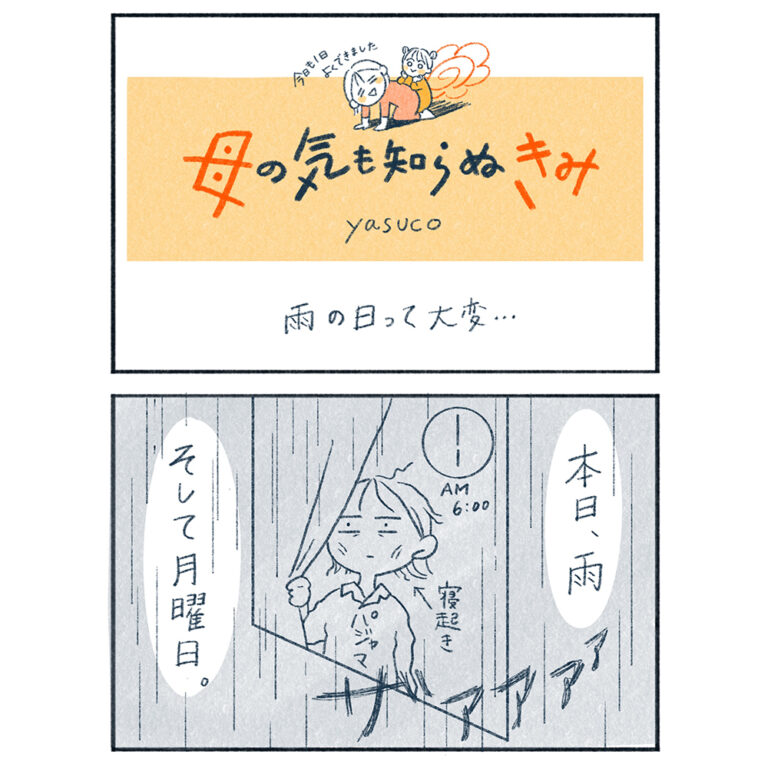

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

母の気も知らぬきみ

母の気も知らぬきみ