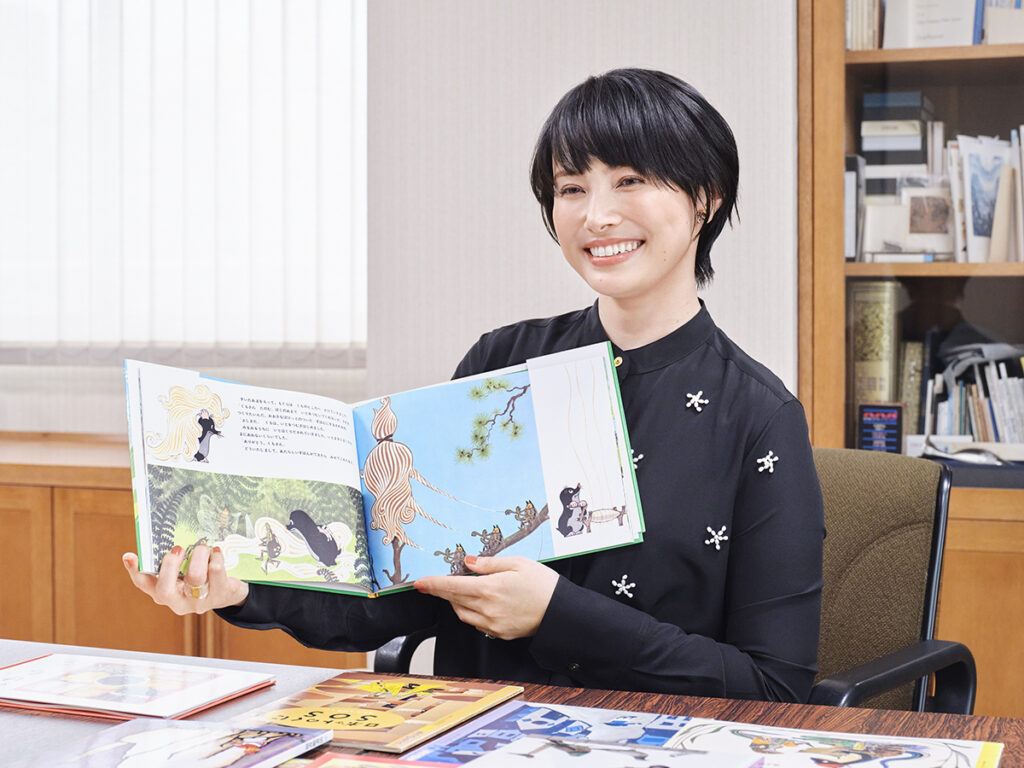

さまざまな分野で活躍中の方に、絵本との思い出やエピソードを語っていただく「絵本とわたし」。子どもの頃に好きだった絵本や、大人になって出会った絵本。絵本にかかわるエピソードを通して、その人をもっと知ることができる、そんなインタビュー連載です。記念すべきおひとり目は、絵本好きとして知られる俳優の美村里江さん。「福音館の絵本について語りたかった!」という美村さんの、絵本への愛があふれるインタビューを、3回にわたってお届けします。

母親が保育士で、姉も二人いたので、家にはたくさん絵本がありました。小さいときからいろいろな絵本に触れられて、いい環境だったなと思います。

私にとって絵本は、“遊び相手”みたいな存在。それぞれの絵本に人格のようなものを感じていて、その子と一緒に出かけるがすごく好きだったんですね。だから、友だちと一緒に出かけるような感覚で、かばんに自分の大好きな絵本とおやつを入れて、木に登っておやつを食べながら読んだりしていました。

『とり』は、サイズ的にも持ち歩きやすかったので、よく一緒に出かけた思い出深い絵本です。初めて自分で選んで買ってもらったのがこの本だったので、すごく自分と繋がっている感じがするんですよね。

鳥って気軽に触ったりできないし、ミステリアスな感じがして憧れがあったので、私にはすごく刺さった本なんです。普通だったら、別のページのきれいな鳥を表紙に持ってくると思うんですけど、なんでドバト?っていう(笑)、このチョイスの渋さがいい。小さいころは、かわいらしいものをもらうことが多かったのもあって、『とり』の全く媚びてない大人っぽさに惹かれたんだと思います。まあ、同世代の子たちがかわいいキャラクターものを好む時期にこんな渋い本を選んだので、「本当にこの本でいいの?」って母に何回も聞かれたんですが(笑)。

『とり』のような文章がない絵本を眺めたり、片や全然読めないのに母のスティーブン・キングの小説を流し読みして「なんかわかんないけど怖い気がする!」って思ったりしていた身からすると、とにかく「本」という遊び相手は多い方が楽しいと思うんですよ。大人が「これどう?」って差し出すのもいいとは思うんですけど、やっぱり本人が本と出会った瞬間に何かが始まると思うので、とにかくたくさんの本がある場所に行くことをおすすめしたいです。図書館とか、本屋さんとか。

わたしは、小さいころから自分で本を選ばせてもらうことが多くて、図書館にもしょっちゅう行っていたので、たくさんの本に触れる機会があったんです。いま振り返ると、すごく恵まれていたな、と感じます。

子どものころから今に至るまで、絵本を読んでいなかった時期はないんですけど、中高生のときは勉強や部活が忙しくて、新しいものをどんどん読むことはできていませんでした。でも、仲のいい友だちと話して癒されるような感じで、家にある絵本をふとしたときに手に取ることはよくあったんです。

その後、デビューが決まって上京したのですが、都会にも芸能界にも憧れていたわけではなく、流れで出てきたような感じだったので、どんどん元気がなくなってしまって。

そこで、よく癒されに行っていたのが、恵比寿の駅ビルにある有隣堂と、恵比寿神社。子どもの頃、カバンに絵本とおやつを入れて出かけたのを再現しようと思って、有隣堂で買ってきた絵本を神社の隅っこで読んでいました。そうやって、自分が好きなスタイルで過ごしていると、すごく落ち着いたんですよね。

子どもの頃に好きだった“絵本とのお出かけ”に癒されたこともあって、実家にあった絵本を持ってきたり、買いなおしたりして。最初はダンボール2箱分の荷物だけで引っ越してきて、絵本を持ってくる余裕もなかったんですけど、気づけばやっぱり絵本がある環境に戻していました。

一時期はどんどんお給料を絵本に変えていって、1000冊くらいありました(笑)。ただ、たくさんありすぎると全てと会話ができないし、管理したり読み直したりするのに時間をかけてしまうと新しい本にも出会えなくなってしまうので、今は少数精鋭で冊数はぐっと減らしています。だから本棚は本当に小さめ。図書館にあるようなカートがあるので、そこに今読みたい本を載せておいて、気が向いたときに手に取るようにしています。

映画やドラマに出たり、自分で執筆したりするようになって、改めて絵本ってすごいなと思うことが増えました。限られたページ数の中で、感動させたり、驚かせたりするために、構成がしっかり練られ、磨き上げられているすごい媒体だっていうことに、ある時気がついたんです。だからこんなに子どもが夢中になって、何世代にもわたって読み継がれていくのか!って。

今は絵と文をひとりで担当する作家さんがずいぶん増えましたけど、かつては絵と文を違う方が担当した絵本が多かったですよね。そうすると、一流の人同士が組んで作り上げる中での化学変化みたいなものがあったり、お互い「負けないぞ」っていう気持ちがあったりしたんじゃないかな。

映画やドラマ、舞台は「総合芸術」と言いますけど、プロデューサーがいて、脚本家がいて、現場を統括する監督がいて、役者がいて……みんなで協力はするけれど、それぞれが自分の持ち場で力を尽くすという約束のもとに成り立っているものなんです。そうやって時間をかけて作った作品は何十年愛されたっていいはずなんですけれど、なかなか絵本のように何世代にもわたって愛されるところまではいかないんですよね。

ドラマや映画でなにか冒険しようと思っても、生身の役者が介在することによって物理的な制限が出てしまいますけど、絵本の中ではどんな表現でも可能で、本当に自由。わたしがかかわっているエンターテインメントは、絵本の対極に近いところにあるので、もう1回立ち戻って考えなきゃなって思っています。いいものを作れば、こんなに多くの人に愛されて、親になったら子どもに買って、おばあちゃんになったら孫に買って……そんな絵本のようなことが、どのジャンルでも本当はできるはず。本屋さんに行くたびに、そんなことを考えて、ちょっと勇気をもらっています。

わたしにとって絵本は、今も昔も“最高の遊び相手”。ずっと忍耐強く待っていてくれて、開いたらいつでも楽しませてくれる……なんて健気なお友だちかしらって思いますよね。わたしは執筆の仕事もしていますけど、絵本についていろんなところで話していたら、「MOE」(白泉社)から声をかけていただいて、それがきっかけなんです。

だから、私の文筆家としての人生を作ってくれたのは、絵本なんですよ。遊び相手って言いましたけど、絵本には育ててもらったところもある。友だちだけど親。わたしを育ててくれたふかふかの畑みたいな感じもします。執筆者としても、役者としても、絵本はわたしの一番太い根っこの一つなんです。

写真:井上佐由紀

スタイリング:高橋さやか/ヘアメイク:千葉友子

トップス:KOTONA

アクセサリー:sorte glass jewelry

第2回では 大好きだという

月刊絵本「こどものとも」について

たっぷりうかがいます

▼▼▼

*

\絵本にまつわるインタビュー/

今月の「とものま」

来月は これ読もう!

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

こどもに聞かせる 一日一話

手から手へ 松居直の社内講義録

えほんQ&A

来月は これ読もう!

絵本の舞台を訪ねて

えほんQ&A

手から手へ 松居直の社内講義録

絵本誕生のひみつ

来月は これ読もう!