連載「絵本の選びかた」では、初めて絵本を手に取る方や、絵本選びに迷う方に向けて、絵本の楽しみかた・選びかたのヒントをお届けします。今回は、3才(年少児)の子どもに絵本を読んであげるときのポイントをご紹介します。

*

3才になると、子どもの行動範囲が広がり、さまざまなものに興味をもちはじめます。絵本についても同じで、多様なテーマの絵本に関心を示すようになっていきます。

またこの時期は、言葉の力がぐんぐん伸びていくので、難しい筋書きでなければ少しずつ物語も理解できるようになっていきます。

空想の世界=物語の世界に入り込み、登場人物と一体になって楽しむ……そんな素晴らしい時間の始まりです。

この時期の子どもたちに物語絵本を選ぶとき、まずは2才向けの記事でご紹介した「物語絵本の入り口」となる絵本を、引き続きお楽しみください。

3才になると、少しずつ集団行動が増えていき、友だちという存在や、人と人とのかかわりに目が向きはじめます。

そのような時期に、心のあり様や心の交流を描いた物語絵本に出会うと、日々のできごとと絵本のテーマが重なり、その子にとって特別な1冊になることがあります。

引っ込み思案の女の子が主人公の『コッコさんのともだち』や、互いへの思いやりを描いた『いしゃがよい』、皆で力をあわせて大きなことを成し遂げる『せっせ せっせ』など、他者とのかかわりをテーマにした絵本を読み聞かせに組み入れてみるのもよいですね。

子どもにとって、絵本は外側から眺めるものではなく、登場人物の気持ちになって、その中へと入り込むものです。

物語を「聞き」、絵を「読む」ことで空想の世界を楽しむ子どもたちは、耳から聞こえてくる言葉と、目で見る絵の内容が一致していなかったり、両者に時間的なズレが生じていたりすると、イメージをうまく描けず、物語に集中することが難しくなってしまいます。

耳から入る「言葉」と目に映る「絵」が溶けあい、ひとつの世界を描き出していれば、そこから紡がれるイメージは具体的なものになり、子どもたちはすんなりと物語の中に入っていけるのです。

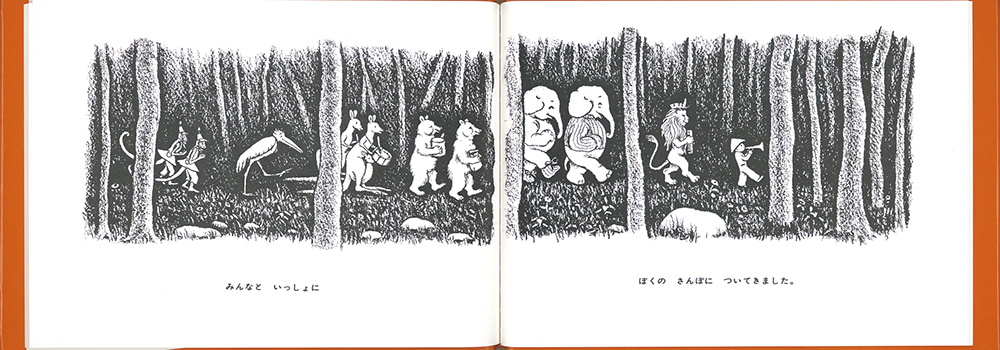

『もりのなか』は、世代を超えてたくさんの子どもたちを夢中にしてきた絵本です。主人公の男の子がラッパを吹きながら森を歩いていくと、それを見た動物たちが次々に後をついてきます。それから、みんな一緒におやつを食べたり、はんかち落としをして遊んだり。しかし、かくれんぼで男の子が鬼をしているうちに、動物たちは姿を消してしまいます。かわりに現れたのは……?

この絵本は白黒の絵なので地味に思われるかもしれませんが、「白黒なのに、とてもにぎやかに感じた」「かえって想像が膨らんだ」という声も多く寄せられています。それは、文と絵がしっかりと調和し、物語の世界を豊かに描き出しているからに他なりません。

こうした絵本を楽しむことに慣れてきたら、次はストーリーに厚みがあり、文章量も少し多めのものを選んでみましょう。

例えば、『ちいさなねこ』や『ぐりとぐら』や『あめふり』などを読んでみてください。ページ数は増えますが、わかりやすいストーリーで、文章量はそれほど多くありません。しかし、読んでもらった後の子どもたちの満足感は、大きなものになるでしょう。

ほかにも、

・「くまさん」シリーズ

・『ふみきりくん』

・『パンダのソフトクリームやさん』

などがおすすめです。

この時期からは、昔話をもとにした絵本もおすすめです。

耳で聞く物語として語り継がれてきた昔話は、言葉から物語の世界がイメージしやすいという特徴をもっています。絵本の場合は言葉だけでなく絵もあるので、目からも物語を楽しめます。

また、同じような言葉で、同じような出来事が繰り返されることも昔話の特徴です。ひとつ目の出来事の後、よく似た出来事が続くと、次もまた同じようなことが起こるにちがいない……と推測ができます。すると、次におこることに対して心の準備ができ、安心してお話を聞くことができます。そして思った通りにお話が展開すると、子どもたちは「ほらね!」と嬉しい気持ちになるのです。

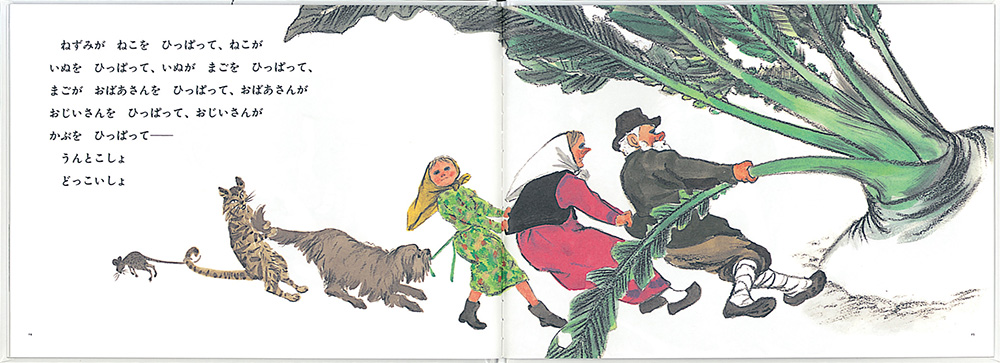

「うんとこしょ どっこいしょ それでも かぶは ぬけません」という文章で知られる『おおきなかぶ』は、ぜひこの時期に読んでいただきたい1冊です。

おじいさんがかぶを抜こうしても抜けず、おばあさんを呼んできても抜けず、おばあさんが孫を呼んできても抜けず……という繰り返しのすえに、最後には勢いよくかぶが抜けて、子どもたちは大喜び! 力強い絵と、思わず口ずさんでしまうリズミカルな言葉が魅力的な絵本です。

昔話の絵本を選ぶ際は、この『おおきなかぶ』のように、語り継がれてきた形を大切にし、安易に省略したり結末を変えたりしていないもの、舞台になっている時代や国・地域を踏まえた絵で描かれているもの、また子どもたちが満足する結末が用意されているものをおすすめします。

昔話の絵本には、

・『てぶくろ』

・『にぎりめしごろごろ』

・『三びきのこぶた』

などがあります。

昔話を含む「物語絵本」を楽しむ一方で、言葉の響きやリズム・韻などのおもしろさを味わえる詩やわらべうたの絵本も親子で楽しむのにぴったりです。

リズムを変えて印象の違いを楽しんだり、一緒に呪文のように唱えてみたり、物語とは違った絵本の楽しみ方を体験することができます。いつのまにか子どもが文章をそらんじていて、びっくりということも。

『ことばあそびうた』は、詩人の谷川俊太郎さんによる言葉遊びの本。「かっぱかっぱらった かっぱらっぱかっぱらった とってちってた」をはじめ、声に出してみたくなる詩が15編おさめられています。

ほかにも

・『おやおや、おやさい』

・『めの まど あけろ』

・『かばくん』

・『きょだいな きょだいな』

などがおすすめです。

好奇心旺盛なこの時期の子どもたちは、「なんで?」「どうして?」と大人たちに問いかけます。そんな子どもの好奇心に応えてくれるものが、科学絵本。この世界に存在する不思議なもの、うつくしいもの、おもしろいものに出会うきっかけを、科学絵本が作ってくれます。

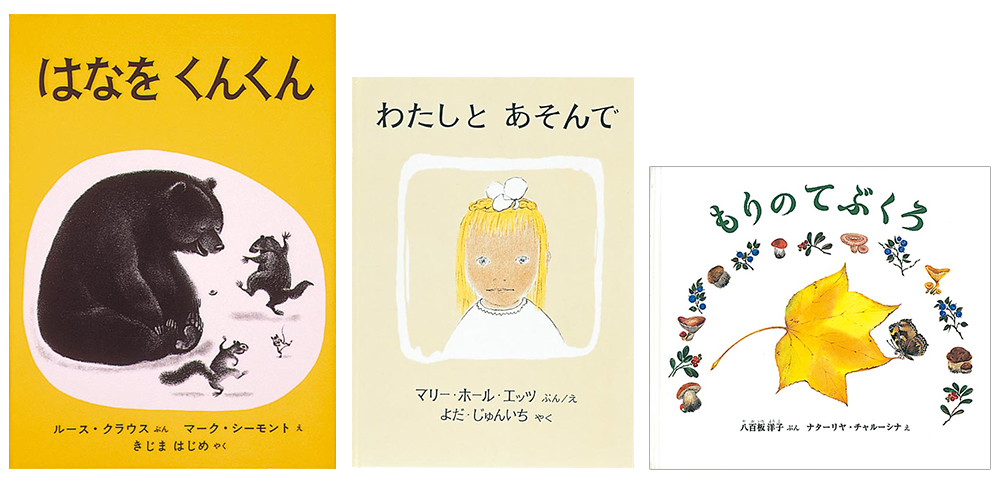

科学絵本の入口として、最初に手に取っていただきたいのは、春の喜びをテーマにした『はなをくんくん』や、動物たちとの心温まる交流を描いた『わたしと あそんで』、きれいな葉っぱをめぐるお話『もりのてぶくろ』のように、物語を通して、さまざまな自然や生きものへの親しみを育んでくれる絵本です。

この時期の子どもたちのための科学絵本は、一方的に知識を与えるものではなく、みずみずしい感性に寄り添いながら、一緒に出会い、一緒に感動する姿勢を大切にしたものでなければなりません。

そのような科学絵本のシリーズに「幼児絵本ふしぎなたね」があります。絵本を通して何かに出会い、新鮮な驚きを味わっていく過程で、子どもたちの中に「みてみたい」「やってみたい」という気持ちがむくむくと芽生えていきます。

科学絵本の入り口となる絵本には、

・『ちょうちょ はやく こないかな』

・『まほうのコップ』

・『おいしい おと』

・『からだのなかで ドゥン ドゥン ドゥン』

などがあります。

*

*

\全年齢共通の基本編はこちら/

*

▼こちらもおすすめ▼

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!