さまざまな分野で活躍中の方に、絵本の思い出やエピソードを語っていただく「絵本とわたし」。記念すべきおひとり目は、大の絵本好きとして知られる俳優の美村里江さんです。2回目の今回は、月刊絵本「こどものとも」の思い出を中心にお届けします。

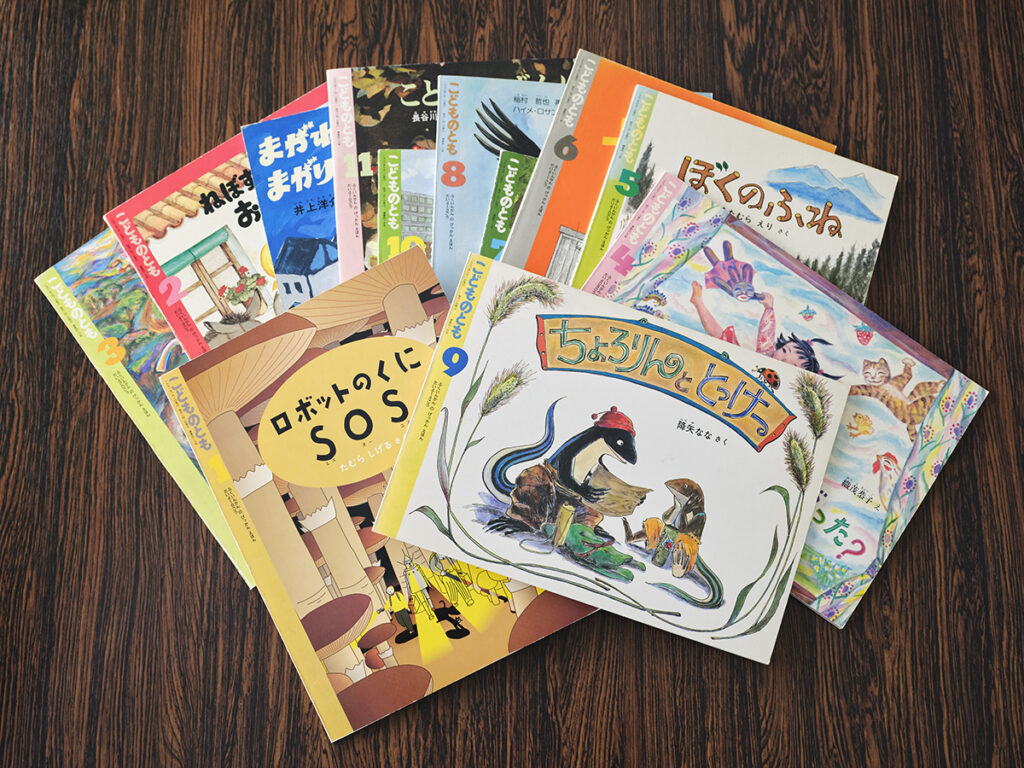

福音館の月刊絵本「こどものとも」は、わたしの絵本好きの原点なんです。月刊絵本だから毎月絵本が届くわけですけれど、届くまではどんな絵本かわからないっていうのが画期的ですよね。保育士をしていた母が勤め先の園で購読していたものと、二人の姉のもの、そして私のものが家にあったので、いろんな年代のものがそろっていました。姉たちの「こどものとも」も読んでいたのですが、「わたしの年の方が当たりだ!」なんて思っていました(笑)。年によって、ラインナップのカラーが違うんです。

わたしが幼稚園でもらっていたのは1990年度のものなんですけど、特に好きだったのは、『ちょろりんと とっけー』(1990年9月号)。絵本の主人公が「トカゲ」っていうのも珍しいですよね。トカゲは肉食だから、ちょろりんのお弁当が肉団子だったり、カメムシが「おなら」でイタチを撃退したり、ちゃんとそれぞれの生態を踏まえた描かれ方をしていて、現実とファンタジーのバランスがよく取れているところがいいなぁと。

漫画的な構成の『ロボットのくにSOS』(1991年1月号)や、あたたかい気持ちになる『ねぼすけスーザのおかいもの』(1991年2月号)もありましたね。そんなラインナップの中で『ことろのばんば』(1990年11月号)が配られたときは、これも同じ「こどものとも」? って、みんな騒然となりました(笑)。何より表紙のインパクトがすごかった。

そんなふうに、自分だったら選ばないような絵本が時々届いて、それをみんなで読むっていうのもおもしろかったんです。「これすごく好き」っていう子もいれば、「全然」っていう子もいるし、後からおもしろみがわかってきたぞ……みたいな子もいたりして、同じ12冊でも、受け止め方はそれぞれ違う。子どもがどんな絵本が好きかって、一概には言えないですよね。

あと、素晴らしいのはやっぱり価格。毎月1冊絵本を買ってもらえる子どもはそんなに多くないと思うんですけど、「こどものとも」だったら叶うわけじゃないですか。持ち歩くのにも重くないですしね。そして、自分の名前を書く欄もある。「これはわたしの本」「これは〇〇ちゃんの本」って……自分の本を持つ特別感が嬉しかった。

これが当時300円(註:1990年時点の価格)ですもんね。フルカラーで、お話が楽しめる、こんな素敵なものがこの価格で手に入るって、そうはないと思うんですよ。だから本当によい出会いだったなって思いますし、わたしの絵本に対する好みが福音館さんに寄ってしまうのも仕方がない(笑)。

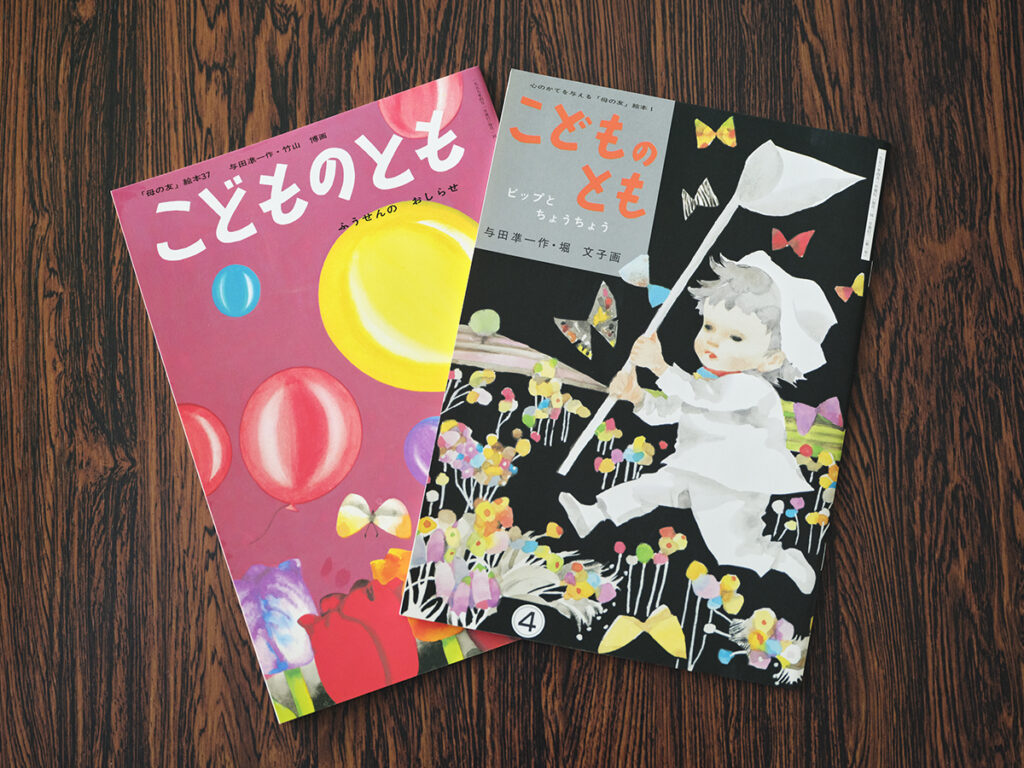

「こどものとも」が創刊された1950年代は、まだ豊かな時代ではなくて、子どもの本は後回しになっていたと思うんです。そんな中、子どものための本を、おもしろいお話と美しいデザインで届けようとしたのは、すごいことですよね。わたし実は創刊50周年記念で出版された「こどものとも」の復刻版を持っているので、初期の絵本も結構読んでいるんです。

創刊号の『ビップとちょうちょう』(1956年4月号)は黒い表紙で尖った感じですし、『ふうせんの おしらせ』(1959年4月号)みたいに、全く目鼻口のない表紙も絵本ではまだ珍しかったんじゃないでしょうか。『クリスマスの まえのばん』(1959年12月号)の表紙のサンタさんも、斜め後ろからの構図は斬新ですよね。普通はわかりやすいように真横から描くと思うんですけど、あえてトナカイのお尻を見せるっていうところに、勢いを感じます(笑)。

表紙だけではなく、たまに内容も「えっ?」って驚く絵本があって、そこが魅力的なんですよね。わたしはこの『ふうせんの おしらせ』が大好きなんですけど、お話としては、風船が飛んでいって「春ですよ」ってみんなに知らせていくんです。最初は「きのめの たろう」、次が「つくしの たろう」、さらに「わらびの たろう」「かえるの たろう」「はちの たろう」と続きます。「たろう」でいくんだなって思うじゃないですか……そうしたら、いきなり「こぐまの はなこ」。どうしてそうなった⁈ そこから「はるこ という なまえの みずうみが ありました」と突然流れが変わって、ますます「たろうは??」って(笑)。「たろう」を積み重ねてきたのに、それをトンって崩すのは、あえてなのかな、子どもたちを楽しませるために何が必要か模索しているのかなと想像が膨らみます。

「こどものとも」は、月に1冊、年に12冊、ずっと作り続けていくものなので、その中でいろんな冒険ができるんじゃないかなと思うんです。1年間のラインナップで勝負しているから、1冊ごとのプレッシャーから解放された自由があって、それが「こどものとも」の大好きなところなんですよね。

最近のあたらしい絵本には、図書館や本屋さんで出会うことが多いですね。友だちの子どもや、本屋さんにいる子どもに、好きな本を教えてもらうこともあります。どんな絵本が好きか言葉ではうまく説明できなくても、そのときの笑顔とか、興奮してページをめくっている姿を見ると、その絵本には魅力があるんだなって興味がわくので、やっぱり人から紹介してもらうのはよいですね。一緒に仕事をしている俳優さんやスタッフさんに「好きな絵本ありますか」って聞いて、それを読んだりもします。

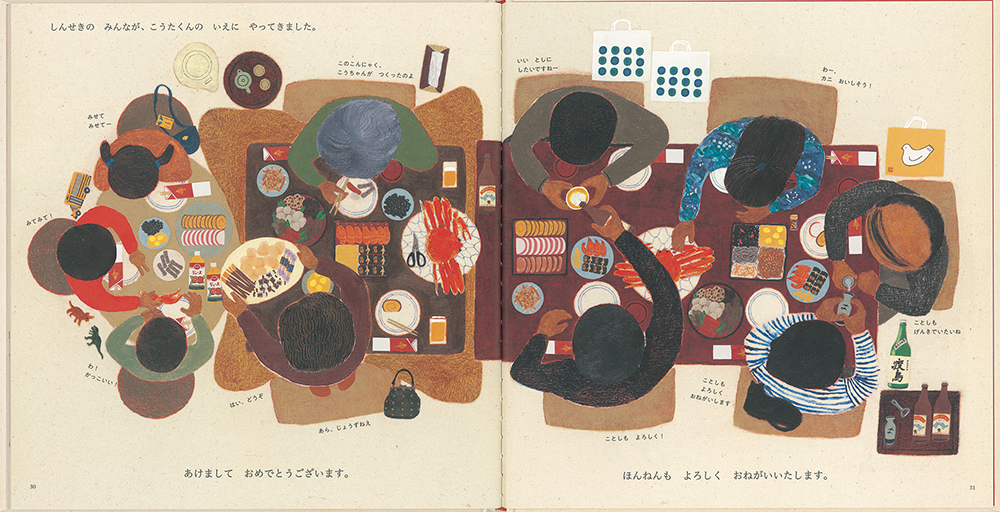

最近友だちの子どもに教えてもらった絵本で気に入っているのが、『こたつ』。真上から見下ろした構図でグラフィック的に展開していくのですが、実在する商品がたくさん登場しますよね。歌舞伎揚げ、ポンジュース、鳩サブレー、実生活でみんなが目にしているデザインをポンッと入れているのが、すごくうまいなと思います。アイキャッチになる強いアイテムが、リアリティにつながっているんですよね。

そういえばこうやって鳩サブレーが散乱していたり、「わたしの鳩サブレーがない!」とか言って騒いだりするなぁ、と(笑)。見たことがあるものを認識すると脳が喜ぶということが、この絵本ですごくよくわかりました。今流行っているショート動画も、真似をするのが基本じゃないですか。同じ振り付けを、知っている音楽で……今はそういう「重複を楽しむ時代」になっていると思うんです。『こたつ』も、見たことがあるデザインを取り入れることで、脳が興奮している感じがあるんですよね。時代にパチッとはまっている作品だと思いました。

『こたつ』をわたしに紹介してくれた子は、「時間がたったことがわかるのが面白い」と言っていました。場面の中で移動しているもの、片付けられてしまうもの、新しく登場するものが、3つのラインで動いていくのがすごく楽しいらしいんです。5歳の男の子なんですけど、すごくいい「絵本友だち」になってくれています。

子どものうちは、手に取って選べる本屋さんや、図書館・図書室、友だちの家などで出会うのがいいなと思いますけど、本屋さんには、どうしても流行っているものが並ぶので、そうじゃないものにも出会いたいと考えると、意外とインターネットも悪くないです。ネット書店で期間を指定して新刊の絵本を探すと、自分が知らなかったものに手が届くこともあるんですよね。

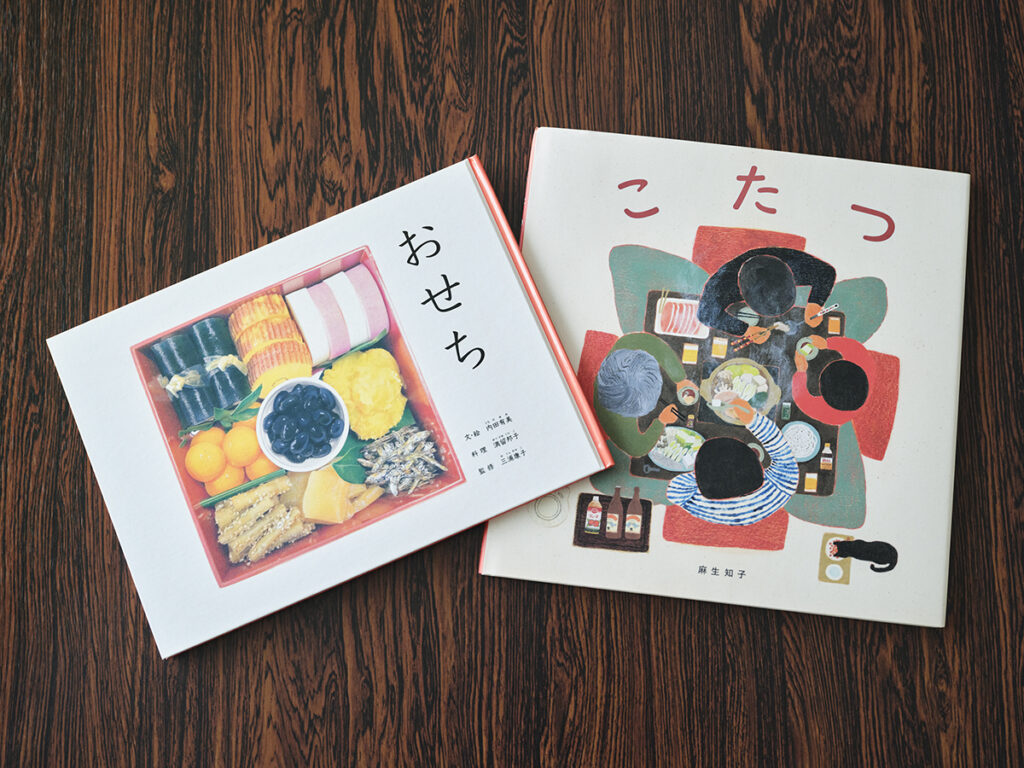

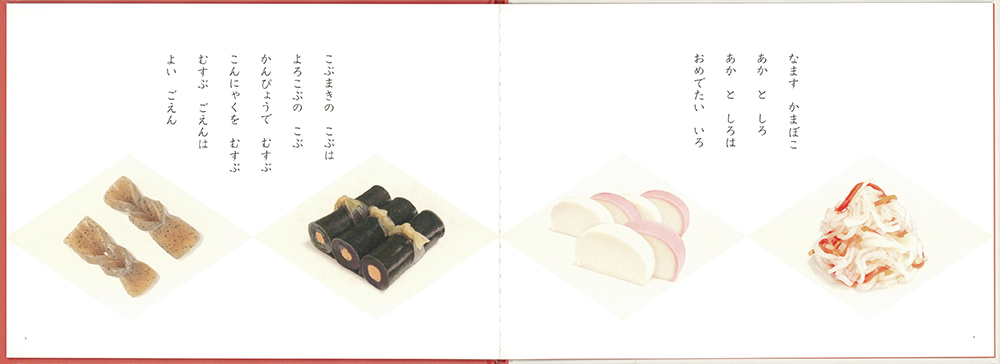

そうやって見つけて気に入っている絵本に、『おせち』があります。ネット書店で新刊の絵本をチェックしているときに、この抜群の表紙を見て、「わあ!」ってなりました。

おせちって、もともとはみんなで分担して作って、お正月ぐらい家事をしなくてよいようにしようというアイディアだと思うんですが、今は核家族が増えて、近所に親戚もいない家庭も多いでしょうし、継続するのが難しくなっていますよね。おせちをひとりで全部作ったことがあるんですけど、やっぱりすごく大変でした。12月30日から作り出して、もう年が明けてるのにまだ終わらない!って(笑)。すべてを家庭で作るのは難しいこの時代、おせちを見たことがない子どもも増えていくかもしれない。そんな今、ひとつひとつの料理を美しい絵と言葉で丁寧に見せる『おせち』が刊行されたことには、大きな意味があると思います。

以前は中学生ぐらいになると「おせち? 別に……」みたいな感じだったかもしれないけれど、見慣れていないからこそ、「なにこの素敵な宝石箱みたいな食べ物!」って、逆に憧れる子が出てくるかもしれませんよね。この絵本が出て、話題になって、たくさんの人に届いて……長く愛される絵本になるだろうと感じますね。

子どもの頃に好きだったものって、三つ子の魂百までじゃないですけど、大人になっても変わらなくて、その先の人生を力強く支えてくれると思うんです。だから、子どもがせっかく仲よくなれた本に対して、「これはもう卒業ね」とか「それはいいから次はこの本を読みなさい」とは、言わないであげてほしいです。

子どもの頃って、なぜ好きなのかうまく言語化できなくても、好きっていう気持ちだけで全部を包み込めるじゃないですか。でも、周りのちょっとした一言で、好きだった気持ちがわからなくなってしまうこともある。だから、その子自身が好きなものだったら、どんなにぼろぼろになったものでも、ぜひそれを大事にしてあげてほしいんです。そういう本は、ずっと心強い友だちであり続けるはずなんですよ。

写真:井上佐由紀

スタイリング:高橋さやか/ヘアメイク:千葉友子

トップス:KOTONA

アクセサリー:sorte glass jewelry

第3回では

お気に入りの絵本について

聞きました

▼▼▼

▼初回から読む▼

*

\絵本にまつわるインタビュー/

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!