月刊絵本「こどものとも」を創刊し、多くの子どもたちに愛される絵本や童話の数々を送り出した編集者・松居直(まつい ただし)。その言葉と本作りの姿勢は、子どもの本の出版社として歩む福音館書店の根底に今もありつづけます。この連載では、松居が2004年9月から2005年3月にかけて新入社員に向けて行った連続講義の内容を編集し、公開していきます。子どもの本にかかわる、すべての人たちへ贈るメッセージです。

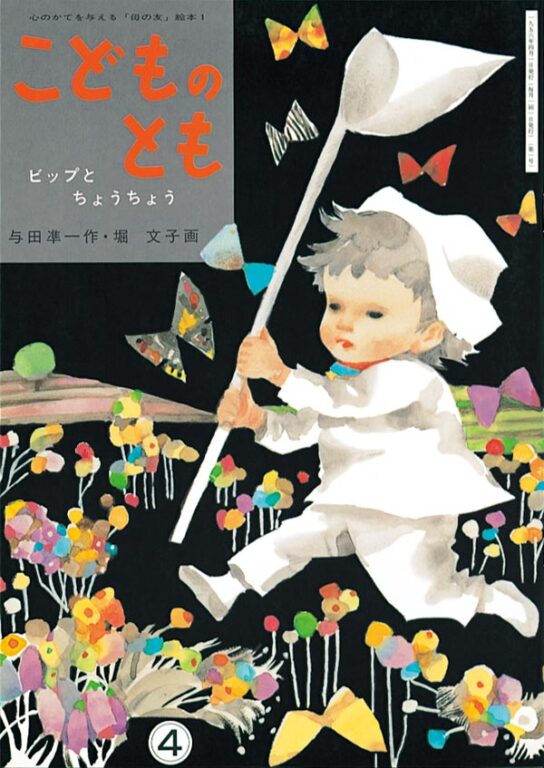

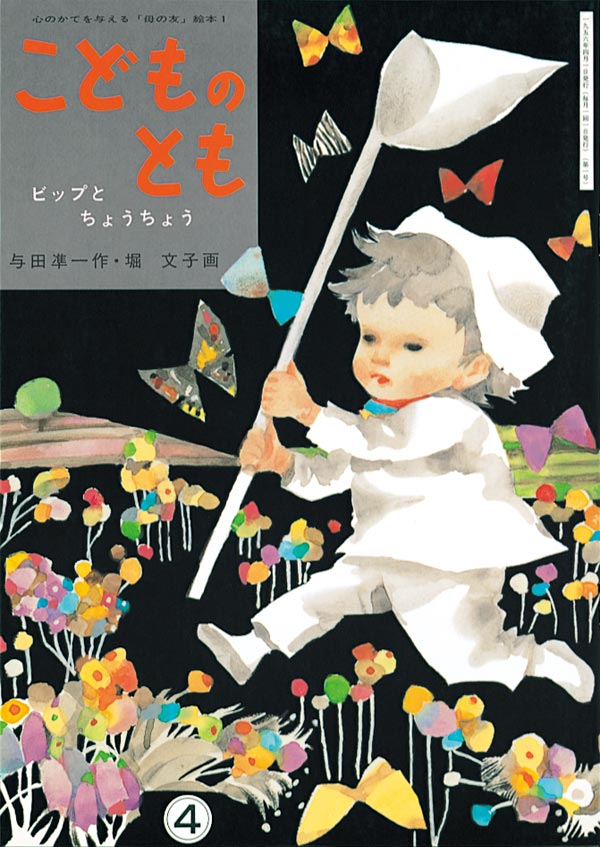

創刊号の作品は、与田凖一さんの創作で、日本画家の堀文子さんの絵です。

与田さんは、童謡詩人の第一人者でした。北原白秋の高弟なんです。故郷も北原白秋と同じ福岡のご出身で、北原白秋の言葉の世界を一番よく受け継いでいらっしゃる方だと思っています。私は、北原白秋が子どものときから好きでしたから、与田さんとはいろいろなお仕事をしていて、ぜひ創刊号は与田凖一でやりたいと考えたんです。日本語の本当のよさを子どもたちに伝えるためには、与田凖一がよいと思って選びました。

お願いに行きましたら、与田さんが「マルセル・マルソーの舞台を物語にしていいですか?」と私におっしゃったんです。マルセル・マルソーは1955年に初めてフランスから来日した世界最高のパントマイムのアーティストです。サンケイホールがまだあって、そこでマルソーの舞台がありました。「蝶」という、大傑作があります。蝶が死ぬところを、男の子のふりをしたマルソーが演じる。その舞台を与田さんはご覧になって、深く感動されたんです。

実は、まったく別の機会に、堀文子さんと日本画の稗田一穂(ひえだ かずほ)さんと私と三人で、マルソーを見に行っていました。そして本当に感心しました。そういったことがあったものですから、与田さんがマルソーをやりたいとおっしゃったとき、僕はもう「大賛成です」と。ビップというのが「蝶」の主人公で、真っ白いコスチュームを着て出てきますが、その舞台を、与田さんがまったくそのままではなく、ご自分の創作としてお書きになったのが『ビップとちょうちょう』なんです。堀さんもマルソーの舞台を見ていらっしゃいますから、「これで創刊号をやりたいと思います」と言ったとき、とっても喜んでくださいました。

そのころは、一流の絵描きさんの多くは、絵本を描くということを軽蔑していました。「絵本か……」という感じだったんです。絵本を描く人は、いわゆる童画家として扱われていました。

1922年に「コドモノクニ」という絵雑誌が東京社から創刊されています。日本で最高の絵雑誌です。私が生まれる前から出版されている雑誌なんですけれども、創刊号から僕は知っているんです。なぜかというと私は6人姉兄弟の上から5番目ですから。いちばん上が姉ですが、みんな「コドモノクニ」をとってもらっていた。ですからお下がりが来るんです。「これは今度はお前」と言って、兄が渡してくれました。創刊号も覚えているんですが、日本の子どもの本のイラストレーションに革命を起こした1冊です。表紙を描いているのが、武井武雄(たけい たけお)です。27歳のときかな。創刊号に名を連ねる中で一番年長の絵描きさんは岡本帰一ですけど、それでも34歳ぐらいです。

武井武雄、岡本帰一、清水良雄、それから初山滋とか、そういった日本の子どもの本のイラストレーションの歴史を開拓した人たちが、この舞台で大活躍をしていたんです。この絵雑誌から、日本のイラストレーションは始まっています。ちなみに先にお話しした羽仁もと子さんの「子供之友」でいちばん活躍したのは、竹久夢二です。そのあとが村山知義さんです。

そういったものを子どものときに見ていたものですから、終戦から1950年代にかけての日本の子どもの本の挿絵は、私にはとっても気に入らなかったんです。

「童画」という言葉を作ったのは武井武雄です。武井さんが、銀座の資生堂画廊で初めて「童画展」というのをおやりになった。童話という言葉があるから、童画という言葉があってもいいだろうというのが武井さんの考え方だったんですけれども、そういった日本の子どものためのイラストレーションの、いわばルネッサンスみたいな時代があった。そして童画という言葉が定着して、子どもの本の挿絵を描く人を童画家と呼ぶようになりました。

ところがそれが十年ほどしますと、非常に類型的なものになってしまうんです。ただかわいいだけ。こういうふうに描けば子どもが喜ぶ、こういうふうに描けば子どもの本の挿絵として認められるというようなことになり、どんどん類型化してしまいました。

日本の子どもの本のイラストレーションが類型的で、そこには命がない、物語を語りかける力がないということを私は感じていたものですから、「こどものとも」ではそのような童画家を一切使わないと決めました。宣言はしませんでしたよ。黙っていましたけれど、自分でちゃんと絵描きさんを選ぼうと思ったんです。

日本画の展覧会も洋画の展覧会もたくさんあるわけですから、そこで自分の目で見て選びました。中でも私は新制作協会が好きでした。新制作展は学生時代からほとんど毎年見ていました。日本画の堀文子さんの絵が本当に美しいんです。もうひとり日本画で美しいと思った人が、秋野不矩(あきの ふく)さんです。それから日本画では、そのころ非常に若かったけれども、私が関心があったのが加山又造でした。加山さんはまだ20代でしたけれど、絵本を描いてほしかったんです。小倉遊亀(おぐら ゆき)さんにも絵本を描いてほしかった。

日本画の方面は、堀さんを通して新制作の方とかなりお付き合いをしました。芸大の教授になられた稗田一穂さんにも「こどものとも」で描いていただいております。『しらさぎのくる むら』(1958年10月号・31号)がそうです。稗田さんは、鳥がたいへんお上手な方です。加山又造さんにもぜひ描いてもらおうと思って約束をしたんです。家まで行ったんです。でも実りませんでした。後年、加山さんにお会いしたときに、「まだ約束を果たしていませんね」と言われたことがあります。

そうして自分の目でひとりひとり絵描きさんを選んでいったんです。創刊号はどうしても堀さんにやっていただきたかった。今見るとそれほど斬新だという気はしないかもしれませんけれども、この本を出したときにいちばん言われたのは、どうして表紙が暗い色なんだということです。営業の社員がこれを持っていったら、書店の方が「こんな暗い本は売れない」とおっしゃったそうです。幼稚園の先生も「どうしてこんな暗い本を出したんですか」と。僕は「これは暗いんじゃなくて、黒いんです」と言いました(笑)。 黒はものすごく派手な色ですよと言ったこともありますが、あまり評判はよくなかった。

この本のテーマは「平和」なんです。まだ戦後は続いていましたからね。堀さんも平和主義者でしたし、堀さんのご夫君は箕輪三郎さんという方ですが、有名な外交官で、岩波文庫の『平和の訴え』(エラスムス著)をお訳しになった方です。そのころご病気で寝ていらっしゃいましたけど、堀さんはご夫君の面倒をみて、家のことを全部やって、そしてなおかつ芸術家としての絵を描いていらっしゃいました。堀さんの箕輪さんに尽くされるお気持ちというのをひしひしと感じましたし、私がご自宅にうかがって夜遅くまで話し込んでいると、ご飯を作ってごちそうしてくださるんです、そういう方でした。

そして創刊号が出ました。2万部作って、売れたのが5,000部ぐらいです。あとは売れませんでした。ですから残ったものは全部、幼稚園、保育園に献本をしました。そうしたら注文が、少ないけれども来ました。島根県の山間の保育園から注文が来たんです。これは嬉しかったですね。「本当にこういうものを期待して待っていたんですよ」というようなことも耳にするようになって、力を与えられました。

*出版社名の記載のないものは福音館書店刊

イラスト・佐藤奈々瀬

▼次の回へ▼

▼第1回から読む▼

*

\こちらもおすすめ/

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!