月刊絵本「こどものとも」を創刊し、多くの子どもたちに愛される絵本や童話の数々を送り出した編集者・松居直(まつい ただし)。この連載では、松居が2004年9月から2005年3月にかけて福音館書店の新入社員に向けて行った連続講義の内容を編集し、公開していきます。

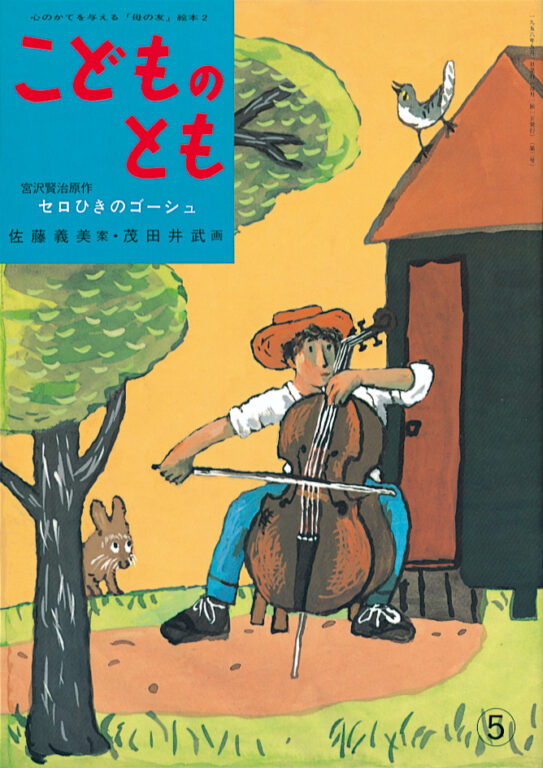

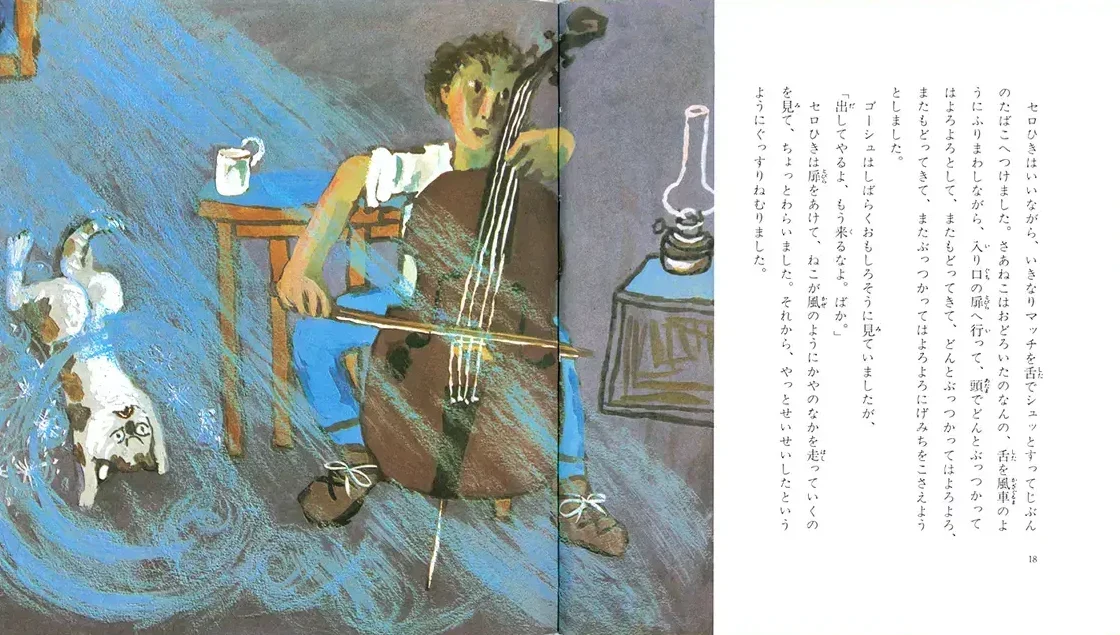

「こどものとも」の創刊号に続く2号目は、『セロひきのゴーシュ』(1956年5月号/通巻2号)です。私はどうしても、絵は茂田井武(もたい たけし)に、と思っていました。茂田井さんの絵は子どもの時から好きでした。いわゆる童画家のジャンルに入る方ですけれども、俗な童画家とは全然違います。自分の世界を持っていらっしゃいます。若い時にフランスへ行って働きながら独学で勉強された方です。茂田井さんの絵は「キンダーブック」などの絵雑誌にはよく出ていたんですけど、絵本1冊をお描きになるということはほとんどありませんでした。

私はその頃、5歳ぐらいの子どもが宮沢賢治の作品にとても興味を持つということを聞いていたものですから、「こどものとも」の1冊として「セロ弾きのゴーシュ」を選んだ時、宮沢賢治を描ける人は茂田井武しかいないと思ってお願いに行ったんです。その時のことは『絵本のよろこび』(NHK出版 2003年)に詳しく書いてあります。

当時、茂田井さんは喘息で、起き上がれないぐらいのひどい病状でした。私が玄関で、こういう用件で参りましたと奥さんにお話ししたら、奥さんは「茂田井は伏せっております。とても絵を描ける状態ではございませんので」とおっしゃった。そのとき奥から声がしたんです、「その仕事、する。上がってもらえ」と。玄関のすぐそばの部屋で寝ていらしたんです。

奥さんは本当に困った顔をされました。僕は「やっぱりご病気ですから失礼いたします」と言ったんですけど、「ああいうふうに言っていますから、茂田井と会うだけ会ってやってください」と上げていただいて、お布団に寝ていらっしゃるそばで「こういうことでうかがいました」とお話しました。そうしたら、「宮沢賢治の『セロ弾きのゴーシュ』でしょう。やります。それができたら死んでもいいです」とおっしゃったんですよ。本当にどうしようかと思いました。

そして描いてくださいました。お布団の中で、上半身だけを起こして。そういう状態であるにもかかわらず、茂田井さんはぬいぐるみの人形をモデルにして、全部スケッチをされました。「『セロ弾きのゴーシュ』は人形劇だと思いますから、全部人形にポーズをさせてスケッチをしました」と。その執念はすごいです。

原画をいただきに行ったときも、上半身を起こしていらして、本当に苦しそうでした。でも、どうしても表紙が暗いものですから、茂田井さんに「もう少し明るい表紙になりませんでしょうか」とお願いしました。そういう病状の人を前にしても、僕は編集者としての、何というか、使命感の方が頭を占めてしまったんです。そうしたら茂田井さんはいとも簡単に、「描き直しましょう」とおっしゃって、2、3日したら「でき上がりましたから取りに来てください」と電話がかかってきました。

この絵本が「こどものとも」の第2号として出た後、しばらくして茂田井さんは亡くなってしまいました。僕は今でも責任を感じています。最初に描いていただいた方の表紙は、単行本の『セロひきのゴーシュ』(1966年)の中(P10-11)に出ています。

後に『マッチうりのしょうじょ』(1956年12月号/通巻9号)が完成して、絵を描いていただいた初山滋(はつやま しげる)さんのところにお届けしに行ったときに茂田井さんの話になって、初山さんは茂田井さんと親しい方でしたから、「茂田井君の『セロひきのゴーシュ』はすごい作品だったね」とおっしゃいました。その後で、「あの仕事で茂田井君は寿命を縮めたね」とおっしゃったんです。絵描きさんには、ちゃんとおわかりになるんですね。私もこの仕事で茂田井さんが寿命を縮められたと思っていましたから、あらためて茂田井さんに感謝をしました。

何と言いますか、いろいろな出来事があって、「こどものとも」というこの月刊絵本が軌道に乗っていったんだということ、そのことだけ覚えていただければいいんです。

シートン原作の『おうさましかのものがたり』(1956年6月号/通巻3号)は、松下紀久雄さんが描いた初めての絵本です。松下さんはその頃、朝日新聞の連載物の挿絵(*1)を描いていらして、おもしろいと思ってお願いをしたのですが、絵本としてはちょっと失敗しました。シートンという人の作品は、思いのほか絵本にはならない。あとで読み直してみて、シートンは絵本には無理なんだなと感じたことがあります。

絵本にならないのは、シートンとアンデルセンです。初年度12月号の『マッチうりのしょうじょ』はアンデルセンの作ですけれども、やはり失敗です。これは絵を描かれた初山さんが悪いのではなくて、僕が悪いんです。企画が悪い。アンデルセンという人は、絵になるところを全部言葉で書いていますから、絵本にする場合にはダイジェストしないとならないんです。

アンデルセンは克明に「言葉」で絵を描いています。それは19世紀当時の作家の、ひとつの特技でした。その頃の作家は、自分の作品をサロンで朗読するのが、ごく普通でした。アンデルセンと親しかった作家のディケンズも、自分で自分の作品を朗読するのが好きでした。朗読しながら、聞いている人の顔を見て、「ここはわかってくれたんだな」「ここはイメージにならなかったんだな」ということで原稿に手を入れる。この特徴が、アンデルセンの文章には見事に出ています。特に「人魚姫」などは絵の入る余地はありません。

「親指姫」には、絵の入る余地が多少あると思ったものですから、堀内誠一さんに絵をお願いしたことがあるんです(*2)。それ以外のものはアンデルセンの文章と絵とがダブって、だいたい絵の方が負けます。そういう意味では、物語を絵本にするということは難しいことです。

*1 朝日新聞にて「東京むかしむかし」「動物紳士録」などを連載

*2 『おやゆびちーちゃん』(1967年)

*出版社名の記載のないものは福音館書店刊

イラスト・佐藤奈々瀬

▼次の回へ▼

▼前の回へ▼

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!