絵本作家のみなさんに、お気に入りのレシピを教えてもらいました。それぞれの家庭の定番料理から、旅先での忘れられない味を再現したものまで……2000年から2002年にかけて「こどものとも年少版」折込で連載されていた「私の料理自慢」を改題・再掲いたします。作家たちの素顔が垣間見えるエピソードとともにお楽しみください。

第2回は『しょうぼうじどうしゃじぷた』の山本忠敬さんです。

山本忠敬

「一人夜の徒然の一献に、花をそえる、この一味」(『平成の徒然草』山本忠敬作より)とは、酒のつまみのこと関西では酒のあてと云う。

ところで、チョット一杯やるときのつまみと云えば、ピーナツか枝豆ぐらいが定番だが、30年前までは、つまみの定番と云えばスルメで、火にあぶって、あつあつのところをさいて食べた。このスルメを焼く匂いがすると、猫がマタタビに逢ったみたいにぞくぞくっとして、一杯やりたくなったものだ。だが、スルメが高値になったのか、今ではあまり見かけなくなった。高値のつまみと云えば、鮪や鯛の刺身とか、このわた、いくら、からすみ等があるが、チョット一杯族には手が出ない。

そう云えば、そば屋で一杯やると、つまみに練り味噌がよく出てくるが、これがまた酒に合い、うまい。味噌を乾燥させたような大徳寺納豆(京都大徳寺門前で売っている)も酒に合う。大徳寺納豆も練り味噌も元は大豆、また枝豆も冷やっこも元は大豆だ。だから昔から大豆と酒はよほど相性が良いのだろう。大豆といえば、江戸っ子の朝めしの定番、あのネバネバ納豆も元は大豆。そこで、酒のつまみとしての納豆、炒め納豆はいかがかな。

【炒め納豆】

先ずフライパンを温めたら、火をとろ火にして、サラダオイルをフライパンに充分いきわたらせる。そこに一人前の納豆を入れ、ほぐしながら炒める。その間、塩コショウで少しずつ味を調える。ネバネバが大体消えたら出来上がり。更に小鉢に移して、さらっと七味でもふりかけたら上等。

お次は、コンビーフを使ったおつまみ。

【玉ねぎコンビーフ】

日本製の小型缶詰のコンビーフを半分使う。先ず玉ねぎ半分をみじん切りにし、水分を切ったあと、コショウをやや多めにふっておく。この玉ねぎと手でほぐしたコンビーフをどんぶりに入れ、よくまぜあわせる。この間、少しずつ醤油をたらし、その都度つまみ喰いしながら味を調えていく。小皿にひとつまみ盛ったら、ハイ、出来上がり。

以上は、原価が安く、誰にでも簡単に出来て酒がおいしくなるつまみです。では最後に、時間と手間をかけてじっくり作るつまみを紹介します。

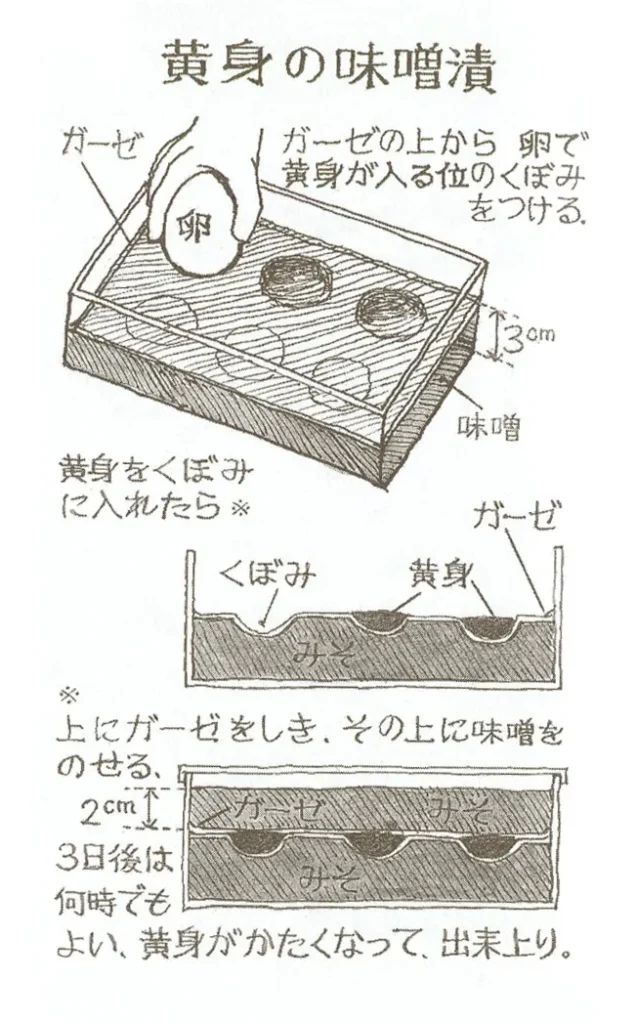

【卵の黄身の味噌漬け】

深めの弁当箱くらいの大きさのタッパーに、味噌を3センチほど入れて、その上にガーゼを敷く。あとは上の図の通りにやれば出来る。味は自家製のからすみのようで、最高の美味、酒がうまくなる。

※「こどものとも年少版」2001年5月号折り込み付録より改題・再掲

※表記は掲載当時のままとなっています

*

\おいしそうな料理はほかにも…/

\こちらもおすすめ/

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話