読み聞かせは子どもにいいらしい。そんな話を耳にしたことがありませんか? でも……絵本がいいってほんと? この連載では、さまざまな角度から、絵本と子どもの関係を解き明かしていきます。

今回のテーマは、「子どもの発達」。保育現場を見つめながら子どもの発達や教育について研究されてきた、東京大学名誉教授、学習院大学文学部教授の秋田喜代美先生にお話を伺いました。全3回の中編です。

──絵本を読む時間の長さや冊数は、子どもの発達にどう影響するでしょうか?

時間の長さや冊数よりも、質が大事です。子どもにとって楽しい時間になっているか、どれだけ深い経験になっているか、という部分を大切にしてください。

お母さんやお父さんが絵本を読んでいても、「早く寝てくれないかな」「次はあれをしなくては」と別のことに気をとられて上の空だと、「ちゃんとよんで!」と言われてしまいますよね。いくら量があっても、意味をもちません。

一緒に笑いあったり、一緒に同じものを見つめたり──専門用語で「共同注視」あるいは「ジョイントアテンション」と言いますけれども、一緒に同じものを見つめ、息遣いやリズムが重なって、共感する、一体感をもつ、そういう「質」の部分が大事です。

もちろん、多くの絵本を読めば、いろんな世界が広がりますから、それも大事なことではありますけれど、疲れているときは「今日は1冊ね」でもかまわないんです。

週に3~4回、5~10分ぐらいずつ読んでいくと、それがお子さんにとって習慣になります。食事の後とか、寝る前とか、園から帰ってきて落ち着いてからとか、ご家庭で無理のない形を考えて、絵本の時間をつくっていってください。

絵本は、読む人の声とともにある、そこに気持ちや思いがこもる、そういうことを大事に考えていただけたらと思います。電車に乗るときも、スマホもよいけれど、絵本を1冊バッグに忍ばせてみてください。

──絵本をきっかけに、本好きに育ってほしいと願う方はたくさんいらっしゃいます。絵本から読み物には、どうつないでいくとよいでしょうか。

小学生になると、「もう字が読めるんだから、あとは自分で読みなさい」と言ってしまいがちです。でも、小学校の低学年のあいだは、引きつづき大人が読んであげてほしいと思います。私も参加している東京大学社会科学研究所・ベネッセ共同パネル調査によると、小学校1年生のときに20分ぐらい本を読んでもらっていた子は、その後もずっと本を読み続けていく傾向があるんですけれど、小学校1年生のときに読んでもらっていない子は、その後のきっかけがない限り、本を読まないような結果になっていくんです。そういうことを考えると、本を一緒に楽しめる乳幼児期や小学校低学年の時期に、できるだけ本を読んであげてもらいたいんです。

それから、公益財団法人「文字・活字文化推進機構」で私どもが行った小中高校生から大人の読書量に関する調査で、「小中学生のときに忘れられない本に出会った」と回答している人は、大人になっても本を読む傾向が強い、ということがわかっています。中高生の時期に忙しさで本を読まなくなったとしても、お気に入りの1冊をもっている人は、また本を読みはじめます。ですから、就学前や小・中学生の間に心に残る本に出会うということも、とても大事だということになります。

──秋田先生にも、読書習慣につながった思い出の1冊がありますか?

私の場合、最初に思い出すのは母の声です。寝る前にすこし長めのフランスやドイツなどの童話を一話一話、母が読んでくれていました。それから私が2人の娘に読んだもので忘れられないのは、林明子さんの絵本です。『こんとあき』や『はじめてのおつかい』などが、うちの子たちは好きでした。

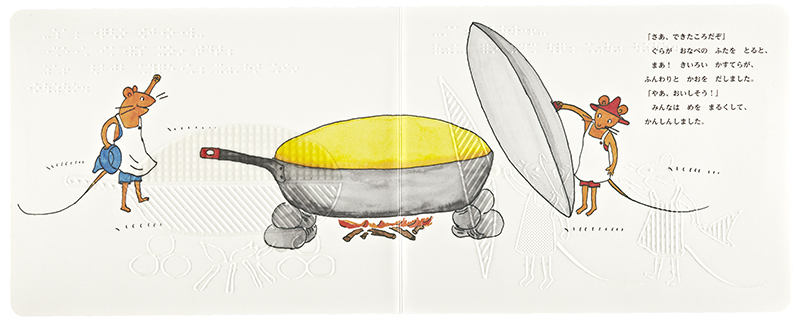

今は『てんじつき さわるえほん さわってたのしいレリーフブック さかな』(小学館)や『てんじつき さわるえほん ぐりとぐら』のように、点字や触図で構成された絵本も刊行されていますよね。また、日本語以外の言語に訳されている本もあります。そういうものを活用して、障害をもつお子さんや、さまざまな言語を母国語とするお子さん、多様な子どもたちに本にふれてほしいです。より多くの人に、忘れられない1冊をつくってほしいと思っています。

──ときどき、子どもがひとりで絵本を開いてじっと眺めていることがあります。それは子どもにとって、どういう時間でしょう?

とてもいい時間なんですよね。子どもには、子どものペースがあります。大人が「もう十分でしょ」と思う時間と、子どもが満足する時間は違うんです。子どもが必要とする時間が十分に保証されて、その中で絵本と向き合っていくということは大事だと思います。文字はまだ読めなくても、絵を見ながら自由にお話を想像していることもありますしね。

ひとりではなく、好きな人……友だちだったり兄弟姉妹だったりと一緒に1冊の絵本をゴロンと寝転がりながら見合っているような、そういう時間もすばらしいですよね。

そうした時間が自然に生まれるように、子どもの目にふれるところ、手に取れるところに絵本を置いておくことをおすすめします。そういう環境をご自宅や園で用意していただくと、子どもは好きなときに絵本にふれられます。

──絵本を通して体験することと、実際に体験することは、どのように結びついていきますか?

現実世界のいろいろな体験があってこそ、絵本をより深く楽しむことができますし、体験がないと、わからないことや理解できないことも多いので、実体験は大事です。

でも一方で、日頃当たり前に思っているものでも、絵本を通してその不思議や魅力を知って、あらためて見るからこそ、よりおもしろく見えてくるということもあります。どちらもあるんですよね。ですから実際の体験と、絵本の中の体験、どちらも大切にすると相乗効果で深まっていくことは多いと思います。

もう少し年齢が上がると、戦争のように、幸いにして日本で生まれ育った子どもたちにとっては身近ではないようなことも、絵本や本なら伝えることができますから、そういう部分は実体験ではなく、本を通して知っていくということも大切です。

──子どもが絵本の世界を豊かに味わうためには、大人のかかわり方も重要だと思いますが、どう向き合っていくとよいでしょうか?

やはり子どもの姿を見る、子どもの声を聴く、ということだろうと思います。

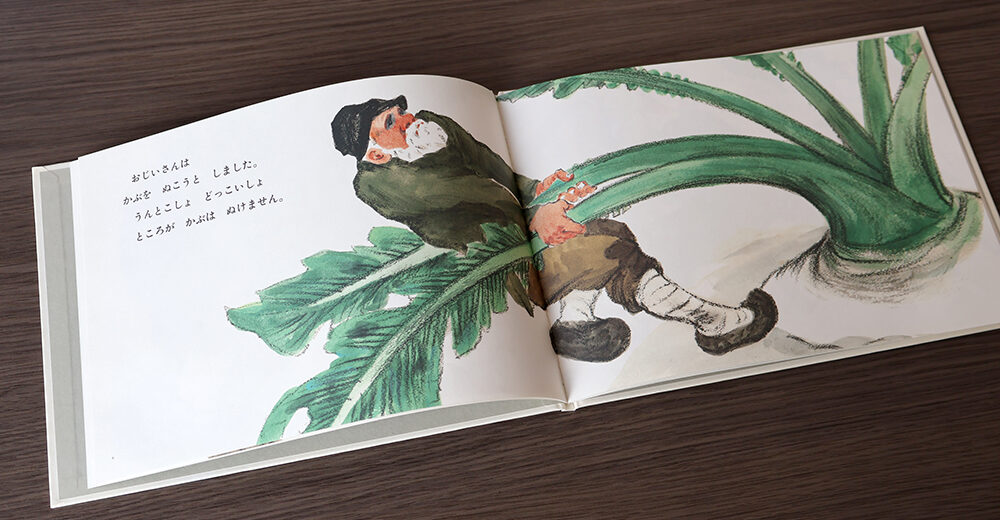

ある保育所の方にうかがった話ですが、『おおきなかぶ』を読んだあと、みんなで「うんとこしょ どっこいしょ」と声を出して遊んでいたところ、参加しない子がいたそうです。「この子は関心がないんだな」と先生は思ったそうですけれど、しばらくして、その子が園庭で草をむしりながら「うんとこしょ どっこいしょ」とつぶやき、ひとりで楽しんでる姿を目にしたといいます。

子どもによって心への響き方や味わい方はいろいろなんです。その子にとってのタイミングといいますか、その子の心が動き出す瞬間に気づいてあげられるといいですね。

絵本と出会って、すぐに言葉で反応する子もいるけれども、じっくり考えたり、余韻を味わってから、その子なりの表現で口ずさんだり、絵を描いたり、行動したりということもあります。お子さんの個性もあるので、親も保育者も、絵本を読むという働きかけだけではなく、子どもがどう受容して享受しているか、楽しんでいるのかを見取る目をもち、つぶやきに耳を傾けて、応答していくことで、本の楽しみがより深まっていくと思います。

幼児期の世界は、教科書のない世界ですけれど、絵本は教科書以上に子どもの心に新たな世界を開いてくれると私は思っています。

※出版社名のない書目は、福音館書店刊行

第3回は 大人数で絵本を楽しむ過程で

育まれるものについてうかがいます

▼▼▼

▼初回から読む▼

*

\専門家に聞く 絵本と子どもとの関係/

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!