読み聞かせは子どもにいいらしい。そんな話を耳にしたことがありませんか? でも……絵本がいいってほんと? この連載では、さまざまな角度から、絵本と子どもの関係を解き明かしていきます。

今回のテーマは、「子どもの発達」。保育現場を見つめながら子どもの発達や教育について研究されてきた、東京大学名誉教授、学習院大学文学部教授の秋田喜代美先生にお話を伺いました。全3回の最終回です。

──秋田先生は保育園や幼稚園の環境についても研究されていらっしゃいます。家庭のように一対一や少人数で楽しむのではなく、大人数で一緒に絵本を楽しむことの意義についてもお聞かせください。

そうですね、園で先生が読む絵本をみんなで聞くと、みんなで聞く心地よさや一体感みたいなものが出てくるんです。ですから同じ絵本であっても、ご家庭での経験と、園での経験では違ってきます。ご家庭では絵本を開いてから閉じるまでの世界を楽しむことが多いと思いますが、保育の中では絵本が探究のきっかけになったり、絵本をきっかけに遊びへ展開していったりします。

たとえば、園庭でチョウに出会って、「なんていうチョウだろう?」と絵本や図鑑を見てみる。「模様が似てるからこれだよ!」などと言い合いながら、一緒に調べていく。子どもたちのさまざまな経験の中に絵本がある、と言ったらよいでしょうか。

園の場合、絵本から劇遊びなどが始まることもあって、そういう中で何かになりきって遊ぶ楽しみ方も見られます。絵本に描かれているものや登場するものを、製作(*1)などで表現することもあります。園ではそんなふうに絵本の世界を楽しんでいくのです。

──園で絵本から遊びが広がっていきやすいことに、理由はありますか?

先日参加した研究会で、園の事例としてこんなお話がありました。

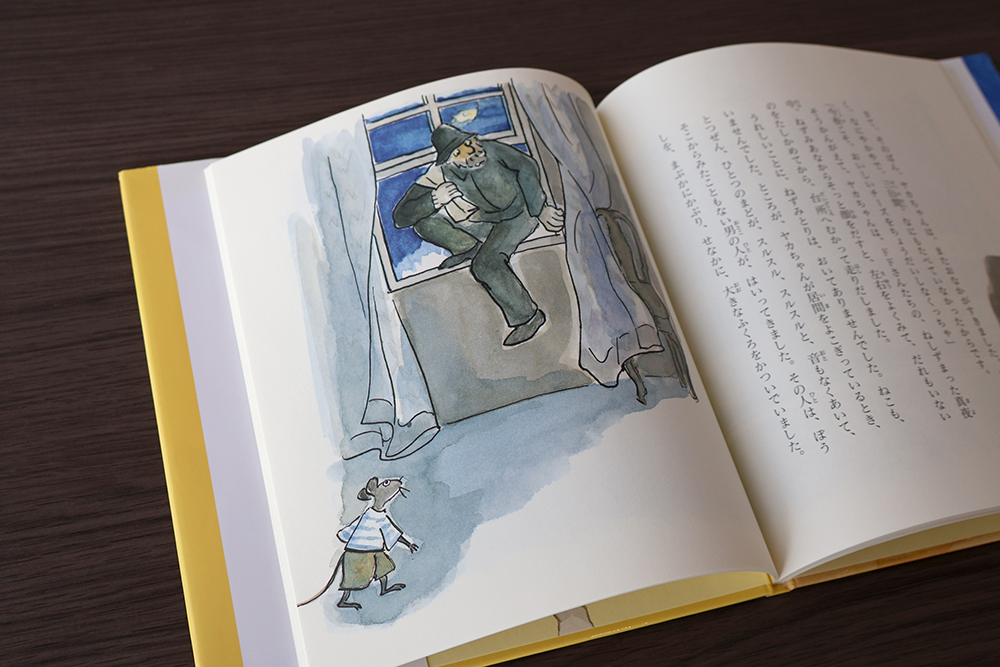

その園では、毎年「おおきなかぶ」や「赤ずきん」などのお話を劇にして、子どもたちが演じます。どのお話にするか、クラスごとに話し合いで決めていきます。5歳児クラスは、前の年に先輩たちがやっていたのと同じ演目をやりたいという声が多く、『番ねずみのヤカちゃん』という童話をもとにした劇に決まりました。

先生も加わって、「どんな準備が必要かな」と相談しながら小道具を作っていきます。チーズひとつにしても、子どもたちはこだわっていろんなチーズを作ります。お話の世界を頭で描くだけじゃなく、その世界に自分たちも入り込みたくて、本に描かれているものをいろんなアイデアで形にしていきます。

『番ねずみのヤカちゃん』には、泥棒が窓を開けて入ってくる場面があるんですけれども、横に開く窓ではなく、縦に開く窓なんですね。その窓を、園にある道具でどうやったら作れるか、ストローやトイレットペーパーの芯などを使って一生懸命考えていくのです。

ひとつのお話を繰り返し読んでもらっていると、その本の言葉が生きて動きはじめ、日頃の製作の経験とも結びついていくのでしょう。本に描かれていない家の設計図まで子どもたちが作るのには驚かされます。本をそのまま模倣するのではなくて、子どもたちはそれを超えていくのです。

お話の世界を表現したいという気持ちが、お話の世界をより深く理解することや、体験することにつながっていく。みんなでいろんな工夫をして、一体感も生まれていく。ひとつのお話をそうやってみんなで楽しんでいく。その劇を、今度は下の学年の子どもたちが見て、「次は自分たちも」と思うんですね。

劇が終わったら終わりではなく、みんなで作ったダンボールの家を壊すとき、そのダンボールから人数分のキーホルダーを作ったそうです。 そんなふうに4~5か月間ずっと、『番ねずみのヤカちゃん』の世界で子どもたちがつながっていたといいます。みんなで同じお話を共有しているからこそですね。

──秋田先生は長年、子どもの発達と絵本に関する研究を続けていらっしゃいますが、研究を始めたきっかけは何だったのでしょう?

私は、大学で児童文学や子どものことを学んでいたわけではなく、家族社会学という分野を学んでいました。大学を卒業して、銀行に勤め、そのあと子どもを出産して、「あっ、子どもっておもしろいな」って思ったんですね。もうひとつのきっかけとして、「先輩ママが言ってることは本当なのかな?」ということがありました。「赤ちゃんは泣かせておいた方が運動になって早く寝るから、しばらく泣いててもほっておくといいのよ」と言われたりして、本当に? と思ったわけです。

そういうことがあって、子どもの発達についてちゃんと知りたいと思うようになり、大学に入り直しました。上の娘はまだ1~2才でしたが、よく絵本やアニメを見ながら笑っていて、この子は何がおかしくて笑っているのかな、本当にわかっているのかな、と不思議だったこともあり、子どもがお話をいつ頃からどんなふうに楽しむのかということを発達心理学の観点から研究しはじめました。

まだ子どもが小さかったので、時間をかけて研究室で実験をすることはできません。そこで自宅で絵本を我が子に読むようすを録音し、自分と子どもとのやり取りを記録していくことにしました。それが絵本に関わる研究の出発点です。私の研究は、自分の子どもと絵本を楽しむところから始まっています。

──お子さんとの読み聞かせの録音から見えてきたものは、何でしたか?

絵本の時間を録音して聞き返すと、いろんな発見があるんです。私が家にいない日は夫やおばあちゃんが絵本を読んでくれていたのですが、そのときも録音してもらっていました。それを聞くと、ああ同じ絵本でも夫はこんなふうに読むんだ……という気づきがまずあります。

それから、当時、下の娘は、加古里子さんの絵本『あなたのいえ わたしのいえ』を読むと、いつも同じページの「わらっちゃ いけません」という文章のところで、わざと笑って喜んでいました。娘は夫が読む時も同じようにしていて、ああこの子は読み手が変わっても、いつも同じように楽しんでいるんだな、ということがわかる。ふだんはあまり意識していなかったのですが、繰り返し読んでいく中で、この子は先の見通しをもってこの絵本を楽しんでいるんだなと気づいて、繰り返すことって大事なのだなと、自分の子どもから教えてもらいました。

──これまでの研究を振り返って、印象に残っていることがあればお聞かせください。

私は発達心理学者なので、絵本が子どもの発達や言語の発達に及ぼす影響とか、絵本が作る人間関係の絆に着目することが多いのですが、それ以外にも大切なことがあると目を開かされたことがありました。それは福音館書店の松居直(*2)さんの言葉なんです。

あらためて思うと、当時の松居さんは今の私ぐらいの年齢だったと思います。ブックスタート(自治体が子どもの生まれた家庭に絵本を配布する活動)を日本に導入するために力を貸してほしいと、40代初めぐらいの駆け出しの研究者だった私に声をかけてくださったんです。そのとき、松居さんは「ブックスタートの成果が現れるのは、20年後、30年後です。文化的な活動なので、ブックスタートをきっかけに絵本を読んでもらった子が、やがて親になった時に、自分の子どもにも絵本にふれてほしいと思えるような、そういう経験をしていくことが大事なんです」と話してくださいました。発達心理学者としての私の狭い視点を、あのとき、松居さんが広げてくださったと思っています。

その後、いろいろな方にお話をうかがうと、子どものころに膝の上で絵本を読んでもらった時のぬくもりやその時の声を、やっぱりずっと覚えているんですよね。それがまた次の世代につながっていく。絵本はそれだけで存在しているものではなく、誰と読んだかということや、その空間に紐づいています。それが、ほかのメディアと大きく違う点です。

今、私自身が当時の松居さんぐらいの年代になってみると、文化的な活動というものは長い目で取り組まなければならないということがよくわかります。子どもたちや絵本の将来を考えると、10年、20年という長い時間をかけて、若い人たちに絵本を手渡しながら、火を消さず続けていかなければならない活動なんですね。だからこそ、まだ40代前半だった私に声をかけてくださったに違いないと、今はそう解釈して、若手のいろいろな方が絵本に親しむきっかけを作っていきたいと願っています。

──お子さんが生まれて初めて手にした絵本はブックスタートで配られたもの、というご家庭も多くなっていますね。

ええ、NPOブックスタートを立ち上げから見守ってきましたが、活動が実を結んでブックスタートを実施する自治体はかなり増えました。

ブックスタートはもともとイギリスで生まれた活動ですが、日本で最初に取り組んだ自治体は東京都杉並区です。杉並区の保健所で初めて絵本が手渡される日、私はその場に立ち会っているのですが、当時はまだ「本当に生後数か月の赤ちゃんが絵本に関心をもってくれるだろうか」という心配もあったんです。でも、目を輝かせて絵本を見つめる赤ちゃんの姿を実際に見て、心から「いいなあ」と思いました。

会場では絵本を受け取る親子だけでなく、絵本を手渡す側も笑顔。絵本をきっかけに幸せな時間が生まれていて、こういうものは広がっていくだろう、とも思いました。絵本は、人と人を深くつないでくれる、そういうメディアだと私は考えています。

※出版社名のない書目は、福音館書店刊行

*1 製作=何かを表現して作りだすこと。園現場では、絵画や工作をはじめとする作品作りのことを「製作活動」や「製作遊び」と呼びます。

*2 松居直(まつい ただし) 1926-2022年。福音館書店の編集者。月刊誌「母の友」や月刊絵本「こどものとも」を創刊し、『おおきなかぶ』『ぐりとぐら』など、今も読み継がれる絵本を数多く送り出した。NPOブックスタートの立ち上げに携わり、同NPOの理事長も務めた。「とものま」で「手から手へ 松居直の社内講義録」を連載中。

(まとめ:とものま編集部)

▼初回から読む▼

*

\専門家に聞く 絵本と子どもとの関係/

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!