読み聞かせは子どもにいいらしい。そんな話を耳にしたことはありませんか? でも……絵本がいいってほんと? この連載では、さまざまな角度から、絵本と子どもの関係を解き明かしていきます。

長野県松本市には、病院で過ごす子どもたちや特別支援学校の生徒に、長年にわたり読み聞かせを続けてきた人たちがいます。さまざまな状況にある子どもたちに、絵本はどのような影響を与えているのでしょうか。

お話を伺った人

・越高令子さん(ちいさいおうち書店副店長)

・谷口和恵さん(絵本専門士)

・森祐子さん(長野県松本養護学校教諭)

――病院での読み聞かせはどんなきっかけで始まったのでしょうか?

越高 1993年、長野県安曇野市に県立の子ども病院ができることになりました。松本市内で児童書専門店を経営していた私のもとに、病院の看護師さんから「病院スタッフに向けて、子どもにとって本とはどんな存在かを話してほしい」という依頼があったのです。

学生時代からさまざまなボランティア活動にかかわってきた経緯もあり、本へのアプローチが困難な、入院中の子どもたちに本を届けたいとずっと願ってきました。私のお店は信州大学病院の側にあり、入院中のお子さんへ、本をプレゼントする方がたくさんいたというのもあります。ですから、このお話をいただいたときはうれしくて、すぐにとんでいきました。

以前から、「絵本は子どもにとってどんな存在なのか」ということを、ずっと考え続けてきました。絵本を読むことで、「情緒が深まる」「言語が豊かになる」というのは確かにそうなのですが、でも、それだけではない、もっとしっくりくる何かがあるはず。

そんなときに出会ったのが『クシュラの奇跡─140冊の絵本との日々』(ドロシー・バトラー 著 百々佑利子 訳/のら書店)でした。この本は、視覚と聴覚に重度の障害をもって生まれた少女クシュラの、言語の発達を助けた絵本についての詳細な記録です。

──クシュラの読んだ本が、クシュラの人生の質をどれほど高めたか、はたして評価など可能であろうか? (中略)クシュラの読んだ本が、クシュラに大勢の友だちをあたえたことこそ、何よりも重要である。(中略)クシュラを愛し、無力なクシュラの手足となって、クシュラに世界を見せようと努力した大人たちも、それぞれに貢献してきた──(『クシュラの奇跡-140冊の絵本との日々』p200より)

本の中のこの言葉に深く感動し、子どもの本屋として、目指す道がはっきり定まったんです。子どもにとって、本は大事な友だちになる。でもそれには、障害があろうとなかろうと進んで子どもと本の仲立ちをする大人が必要なのだ、と。

そこで、看護師さんに、「病院の子どもたちにこそ本が必要です。でも棚に本を入れるだけでは不十分です。一緒に本を読んでくれる人が必要なんです」と訴えました。

病院には重篤な症状の子どもも多く、親は、我が子の大きな病気と向き合い、ときに打ちひしがれ、かつ日々の介護もあり精いっぱいです。子どもに本を読む、ということまではなかなか手が回りません。また、子どもたちは一日中病棟内で過ごさねばならず、世界が閉じてしまいがちです。だからこそ、病気をもつ子どもたちと個人的なつながりをもたない、家族でも医療従事者でもない「ふつうの大人」が出入りして、子どもとかかわるということも大きな意味があるのでは、と病院でお話したのです。

――その後、ボランティアグループが集まり、病院での読み聞かせが始まったのですね。

越高 幸いにも、私をよんでくださった看護師さんたちがすぐに動いてくれ、ボランティアの受け入れ体制をつくってくれました。毎週金曜日、病棟のプレイルームや個室で、コロナの感染が広がる前まで、休むことなく読み聞かせを続けてきました。

谷口 活動の場は広がって、子ども病院のほかに、特別支援学校や児童発達支援・放課後デイサービス、児童心理治療施設などにも通い、読み聞かせを行っています。

「うちの子は何を読んでも反応がないんです」と悩む親御さんもいらっしゃいます。でも、あきらめずに絵本を読み続けたり、わらべうたを歌ったりしていると、ある瞬間、子どもたちと心が通じたと感じるときがあります。

重度心身障害児の施設では、何度か通ううちに、ある大型絵本を出しただけで歓声が上がるようになりました。障害の特性や程度はそれぞれ違いますが、ひとりひとりの心の琴線に触れる本が必ずあると感じています。

――実際に、病院等での読み聞かせで、子どもたちに好評だった本はありますか?

谷口 子どもたちに人気でよく読むのは『どんどこどん』です。何度も繰り返し出てくる「どんどこ」というフレーズを、子どもたちといっしょに復唱して盛り上がります。また、絵本の背景が白一色で、野菜の絵がはっきりと描かれているので、弱視の子にも見やすいんです。

以前、重い障害のある子に『いないいないばあ』(童心社)を読んだところ、最初はお母さんが「うちの子はわからないですから」と不安そうにしていました。ところが、お母さんがハンカチで顔を隠して「ばあ」と顔を出したところ、その子が声を出して笑ったんです。お母さんも「楽しんでいる!」と一緒に笑っていました。

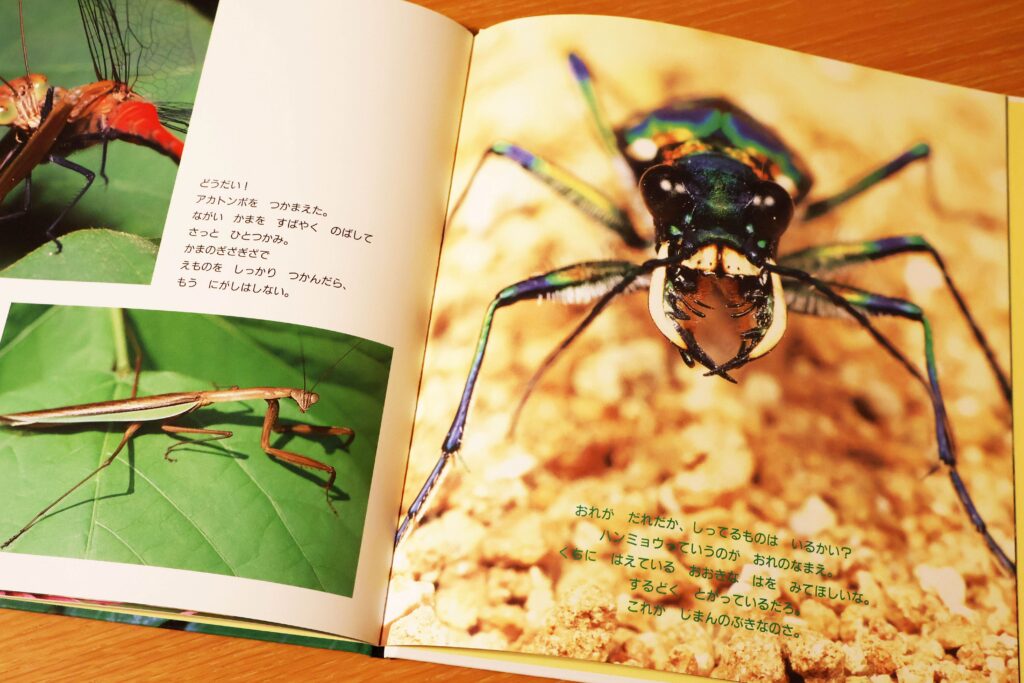

越高 こんなこともありました。小学校低学年の男の子の病室を訪ねると、ゲームに熱中している最中でした。こんなとき、何を読めばよいのか迷いましたが、『だれだか わかるかい? むしのかお』を開き、男の子と隣にいるお父さんにクイズ形式で昆虫の名前を答えてもらいました。一番の難問にお父さんが正解した時の、お子さんの尊敬のまなざしとお父さんのうれしそうな顔は忘れられません。そのあと、二人は夢中になって一緒にその本を読んでいました。

谷口 機械の音声で本を読み上げることもできますが、人が読むと、少なからず心の交流もできているはず。読み聞かせは、他のメディアにくらべたら派手な刺激は少ないかもしれません。でも、子どもたちの心の奥深くに、何かが届いているというのを日々の活動で実感しています。

――森さんは、教師として赴任した特別支援学校に図書館がなかったということで、設置を働きかけ実現させました。学校では本をどのように活用されていますか?

森 本は楽しむものであり、まさに「実用」のものです。紙の本に触れ、時には噛んだり破ったりということもありますが、手指を使ってページをめくることそのものが、指先の巧緻性(※)を高めるという学習活動になります。最初はページをうまくめくることができなかった子が、繰り返すことによって破かずにめくれるようになります。

このように段階を経ながら、ある「動き」を獲得することは、発達の観点でも大切です。これはどの子どもたちにもあてはまることですが、支援の必要な子どもたちの場合は、周りの大人がより意識しておきたいことだと思っています。

※巧緻性…手先や指先を器用に動かす能力

――学習教材としてさまざまな絵本を活用しているとのことですが、具体的に教えてください。

森 たとえば『きんぎょが にげた』では、きんぎょを探すことが「注視する」という活動になります。子どもたちは、そんなことを意識してはいませんが、自然に絵をよく見て、探しています。

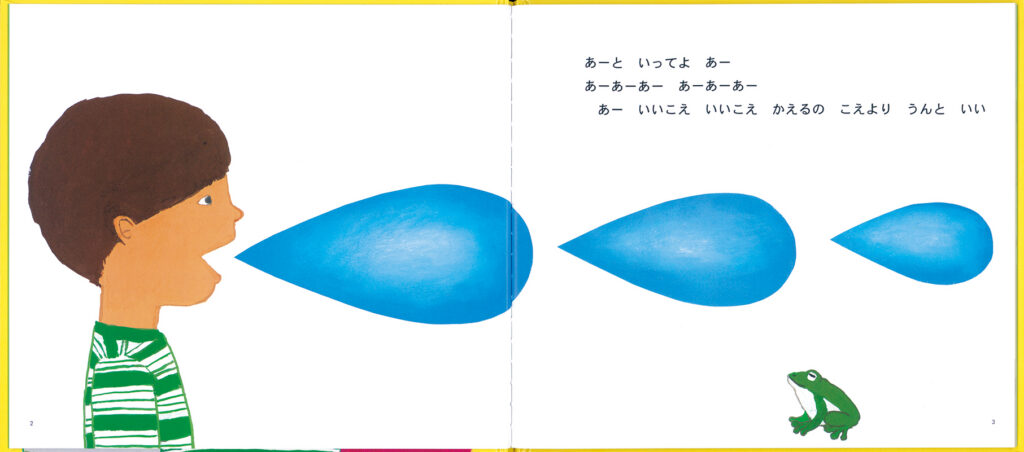

発語や発声の学習として『あーと いってよ あー』や『すっすっはっはっ こ・きゅ・う』(童心社)などを使うこともあります。両方とも、声や音といった目に見えないものを視覚的にわかりやすく伝えてくれるので、子どもたちと一緒に声に出して読んでいます。

『こん と ごん』では濁点について学び、『おたのしみじどうはんばいき』(アリス館)や『どうぶつなんびき?』(ポプラ社)では数を学習し、『ぺんぎんたいそう』では、絵本の真似をして一緒に楽しく体を動かすことができます。

さまざまな学習活動の導入として本を活用することも多く、図書委員会の活動の前には『としょかんへいく ピープちゃん』(評論社)を読みました。

また、余暇時間を自分で過ごせるようになるのも、生活において大切なことです。たとえば職員が給食の配膳をしている間、子どもたちが読み聞かせを聞いたり本を開いたりして待つということも多くあります。

余暇を過ごす方法のひとつとして本があるというのも、子どもたちの生活にとってプラスになると思っています。

――子どもたちに読み聞かせをするとき、どんな点に留意すればよいでしょう?

越高 自分もその本が好きで、読んでいて楽しくて、相手も楽しいというのが理想です。簡単ではないですけれど……。そして、読み聞かせをする相手と対等な関係であることも大切です。やってあげているみたいになるのは、どちらにとってもあまり楽しくありませんよね。

『クシュラの奇跡』の著者バトラーさんにお会いしたとき、こうおっしゃっていました。

3つの「L」を充分に子どもたちに与えられるようになりましょう、と。3つの「L」とは、「Love and Laugh and Learn」。子どもが人を愛するようになること(Love)、大声で笑うこと(Laugh)、そして、楽しいことこそ子どもは学ぶということ(Learn)。読み聞かせにおいても、この考えは大事だと考えています。

――最後に、本は子どもたちに何を与えてくれると思いますか?

越高 幼いころから知っているある難聴の女の子がいます。その子は本が大好きで、熱心に読んでいました。大人になった彼女に、私はたずねました。「本が好きだと、どんなことがよかったかしら?」

すると、彼女はにっこり笑って、「本は、私の知らない、いろいろな世界を見せてくれます」と言ったのです。

今こそ本は大事と信じている大人は、子どもたちに語りかけなくてはなりません。本は私たちに知らせてくれます。自分が見ている世界がすべてではなく、もっと美しいものや楽しいものがいっぱいあって、いろいろな人がいて、多様な感じ方や考え方があるということを。

本を読むことで、世界はぐんと広がり、その広がりに救われる瞬間が必ずあると私は信じています。

・出版社名のない書目は、福音館書店刊行

イラスト・しんやゆう子

(まとめ:とものま編集部)

*

\専門家に聞く 絵本と子どもとの関係/

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!