月刊絵本「こどものとも」を創刊し、多くの子どもたちに愛される絵本や童話の数々を送り出した編集者・松居直(まつい ただし)。この連載では、松居が2004年9月から2005年3月にかけて新入社員に向けて行った連続講義の内容を編集し、公開していきます。

この絵本が刊行された頃、寺村輝夫さんは、まだほとんど無名でした。でも雑誌「母の友」に書いていただいた作品と、『幼児のための童話集(第一集)』(1955年)という本に書いていただいたものが、とてもおもしろかったんです。「ぞうのたまごの たまごやき」は『幼児のための童話集(第二集)』(1956年)に寺村さんが寄せてくださったもので、その頃、こういうユーモラスな、そしてナンセンスな童話を書く人はほとんどいませんでした。

寺村さんは早稲田大学の早大童話会というところにいたんですが、坪田譲治(*1)、小川未明(*2)、浜田広介(*3)……みんな早稲田出身でしょう。あの人たちは「児童文学界の三種の神器」と言われたんです。当時は生活童話(*4)とか非常に童心主義(*5)的な童話が主流でしたが、寺村さんはそれに納得ができなくて、ナンセンスな「ぞうのたまごの たまごやき」という作品を持ってこられたんです。

僕は読んでおもしろかった。こういうものを求めていたんだと思いました。でもちょっと自信がなかったものですから、寺村さんの先輩の佐藤義美さん(*6)に「寺村さんがこういうお話を持ってこられたんですがね」と申し上げました。“佐藤義美” で皆さんが知っていらっしゃるのは、童謡の「犬のおまわりさん」でしょう。僕は佐藤さんの言葉のセンスも好きだったんです。それで見ていただいたら、「これはおもしろい、新しい童話ができたね」とおっしゃったので、『幼児のための童話集(第二集)』に入れ、それを絵本にしました。絵本はダイジェスト版になっています。

そして、この時に山中春雄さんという、油絵の絵描きさんを選びました。行動美術協会(*7)の展覧会に出している作品は、雰囲気の暗い作品なんです。日本で初めてベルナール・ビュッフェ(*8)の影響を受けて描いたのは山中春雄だと思います。その時の私はビュッフェを知らなかったんですけど、山中さんは非常に新しいスタイルの絵を描く油絵画家で、デッサンがよく効いていると思いました。力のある絵描きさんだなと思って、声をかけてみたんです。

そうしたら展覧会の絵とまったく違う、明るい絵をお描きになる。「子どもの絵本だから本当に明るい絵を描きましょう」と。そのころの日本の絵本には、まったくないスタイルです。「シンガポールの植物園のイメージがぴたっと合うと思ったから、表紙はそれにしました」と山中春雄さんは言っていました。私の子どもたちは、この本が本当に好きでした。

山中さんは40代の初めごろに事故に遭って亡くなりました。最後に描いていただいたのは『てんぐの こま』(1958年6月号/通巻27号)です。これは、『伊豆の民話』(未來社)という本を読んでいて見つけた話なんですけど、とてもおもしろくて、子どもの気持ちにぴたっと合う話です。「どうして単行本で出してくれないんですか?」と、よく言われます。

こんなことをお話ししていると、私がどういうふうに企画を立てていったかが、おわかりになるかもわかりませんね。

1957年に日本の南極観測が始まる前、新聞などはその話で持ち切りでした。戦後、日本が初めて国際的な舞台で活躍できる機会が、南極探検とも言われた南極観測だったんです。「宗谷」という砕氷船が行くわけです。話題になっている南極を、なんとかして子どもたちに見せる方法はないかなと思って、瀬田貞二さんに「南極を舞台にした話を書いてください」とお願いしたのが、この『なんきょくへいった しろ』です。

その頃は南極がどういうところかわからなかったので、瀬田さんと一緒に、南極観測の越冬隊長だった西堀栄三郎先生に会いに行きました。西堀先生は私の叔父の友達でした。「南極のことを知りたいんですけれども、何かいい資料はありませんか?」と言ったら、西堀先生がにやにやと笑いながら、「それがわからんから、これから行くんですよ」とおっしゃった(笑)。「帰ってきたら話しますよ」とおっしゃるので、それでは間に合わないということで、フランスの絵本などを参考にして寺島さんに描いていただきました。ペール・カストールのシリーズ(*9)の中にアザラシの本があるんですが、ご覧になると、そこからヒントを得て寺島竜一さんが描いている絵だとわかります。

寺島竜一さんも、それまで絵本をお描きになっていませんでした。瀬田さんが編集長をしていらした平凡社の『児童百科事典』(*10)の挿絵を描いていらして、私はとても力のある絵描きさんだと思いました。油絵です。光風会(*11)の会員でいらした。人物と風景がとてもお上手で、特に人物画が主だったんですけれども、『児童百科事典』では乗り物を描いていらっしゃるんです。乗り物を描く絵描きさんは本当に少なかったんですけど、ちゃんと描いていらして、特に船がお上手なんです。それで瀬田さんとご相談して、お願いしようということになりました。

福音館の古典童話シリーズの『宝島』(1976年)の挿絵も寺島さんです。『宝島』の挿絵をお願いしに行ったとき、私が持参したいろいろな「宝島」の本をご覧になって、「全部船が間違っていますね」とおっしゃった。日本の本だけじゃありません、海外のものもです。「この本文を読むと、この帆船は独特のスタイルの帆船です」と。「それなのにほとんどが間違った帆船の姿で描いてありますね」とおっしゃいました。

西堀栄三郎先生が、南極から帰ってこられてからお電話をくださいました。「あの絵本、とてもよく描けていましたよ。だいたい南極はああいうところでしたよ」って(笑)。本当に嬉しかったですね。子どもたちに間違ったことを見せなくてよかった、と思いました。

朝倉摂さんが描いた最初の絵本です。まだこの頃は舞台芸術家ではなくて、日本画家でした。主人公が「かくれみの」で姿が見えないようになっている場面では、当時出たばかりの新しい画材だったスクリーントーンを使ってお描きになっています。

ちなみに朝倉さんのところで出会ったのが、『おおきなかぶ』(1962年5月号/通巻74号)を描いた彫刻家の佐藤忠良さんです。佐藤忠良さんは、しょっちゅう朝倉邸に遊びに来ていらした。朝倉摂さんは有名な彫刻家のお嬢さんで、父親は朝倉文夫という日本の近代彫刻の草分けです。佐藤忠良さんはそのお弟子さんだったんです。

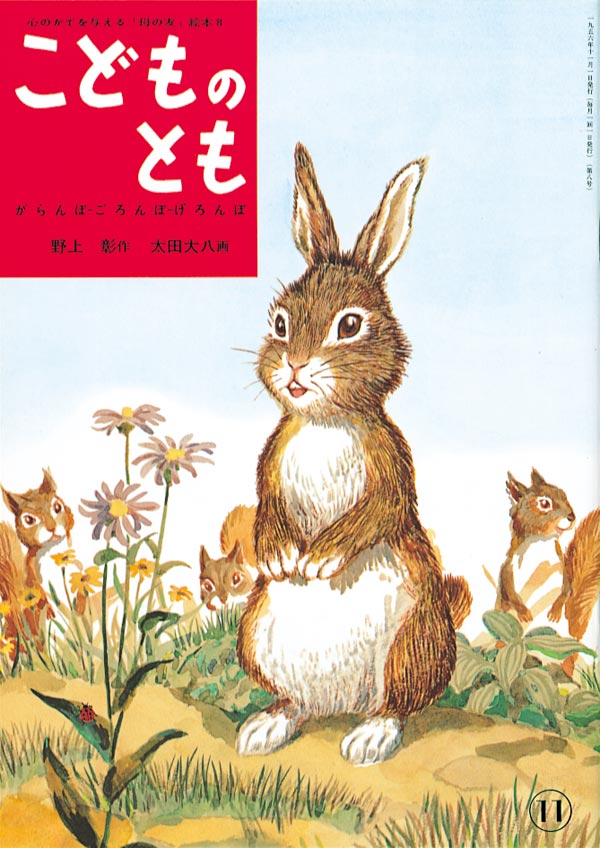

1956年11月号/通巻8号

野上 彰 作

太田 大八 画

いたずらが大好きなウサギ

「がらんぼ‐ごろんぼ‐げろんぼ」は、

勝手にひとりで外に出かけて

オオカミに見つかってしまいます。

太田大八さんのごくごく初期の絵本ですね。1冊の絵本をお描きになったのは、これが初めてだったかもわかりません。ラジオで野上彰さん(*12)の「ガランボ‐ゴロンボ‐ゲロンボ」という、子どものための連続ドラマをやっていたんです。その話があまりにおもしろいので、野上さんにいただいて、それを太田大八さんにお願いしました。太田大八さんは非常に写実的な、しかも子どもの気持ちとちゃんと接点がある絵を、保育絵本などに時々描いていらしたものですから。私はあまり漫画風でないウサギを描いていただこうと思って、参考にガース・ウィリアムズ(*13)の「Little Golden Books」(*14)のウサギの絵本を持っていったんです。そうしたら、うまいものですよ、そういうお手本を参考にしながらも自分の持ち味で表現していらっしゃった。私はこれで太田大八という人の力量を知りました。

これはアンデルセンが原作ですが、絵に関しては初山滋さんの後期の傑作だと思います。初山滋は私が子どものときから好きな絵描きさんでした。もともとは染色などをやっていらした方で、いわゆるアカデミックな絵の勉強はしていらっしゃいませんが、アール・ヌーヴォー(*15)やアール・デコ(*16)の様式をどんどん取り入れて、自分のスタイルを作り出された方です。私は初山さんからも、だいぶ絵のことを勉強させていただきました。

*1 坪田譲二(1890-1982年) 児童文学作家、『正太の馬』『風の中の子供』など

*2 小川未明(1882-1961年) 児童文学作家、『赤い蝋燭と人魚』『野ばら』など

*3 浜田広介(1893-1973年) 児童文学作家、『泣いた赤鬼』『椋鳥の夢』など

*4 生活童話は、社会的集団生活の観点から子どもを描いた作品群のこと

*5 童心主義は、子どもの豊かな感受性や空想力などを尊ぶ主義主観

*6 佐藤義美(1905-1968年) 作詞家。作詞した童謡に「アイスクリームのうた」「グッドバイ」「月の中」など

*7 行動美術協会は、1945年設立の美術団体。公募展を毎年行っている

*8 ベルナール・ビュッフェ(1928-1999年) 力強い黒い描線を特徴とするフランスの画家

*9 ペール・カストールは、フランスの教育者 ポール・フォシェ(1898-1967年)のペンネーム。子どものための絵本シリーズ「カストール文庫」を出版した

*10 『児童百科事典』(平凡社)は、1951年の刊行。全24巻。瀬田貞二はこの事典の編集に8年(1948-1956年)を費やした

*11 光風会は、1912年設立の美術団体

*12 野上彰(1909-1967年) 囲碁雑誌の編集者を経て創作の道に入り、詩や童謡を執筆。ラジオの放送詩なども手掛けた

*13 ガース・ウィリアムズ(1912-1996年) アメリカの画家。絵本や児童書の挿絵で知られる。代表作に『しろいうさぎとくろいうさぎ』『おやすみなさいフランシス』『大草原の小さな家』など

*14 Little Golden Books は、1942年にアメリカで創刊された絵本シリーズ

*15 アール・ヌーヴォーは、1900年前後の美術運動。自然物と曲線を組み合わせた装飾が特徴

*16 アール・デコは、幾何学的なデザインを特徴とした1900年代初頭の装飾様式

*出版社名の記載のないものは福音館書店刊

イラスト・佐藤奈々瀬

▼次の回へ▼

▼前の回へ▼

来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!